Le wax n’est pas qu’un bout de tissu «africain». En marge de l’exposition qui se tient au Musée de l’Homme, à Paris, la journaliste Justine Sow signe une première bande dessinée incarnée.

Vous connaissez son visage – Justine Sow est journaliste à RTL – mais sans doute ignorez-vous son appétence pour le dessin, la narration et l’exploration des identités multiples. Dans son premier album, Wax Paradoxe, paru chez Bayard Graphic’ en partenariat avec le Musée de l’Homme, à l’occasion de l’expo WAX, elle montre l’étendue de son élégance esthétique et humaine.

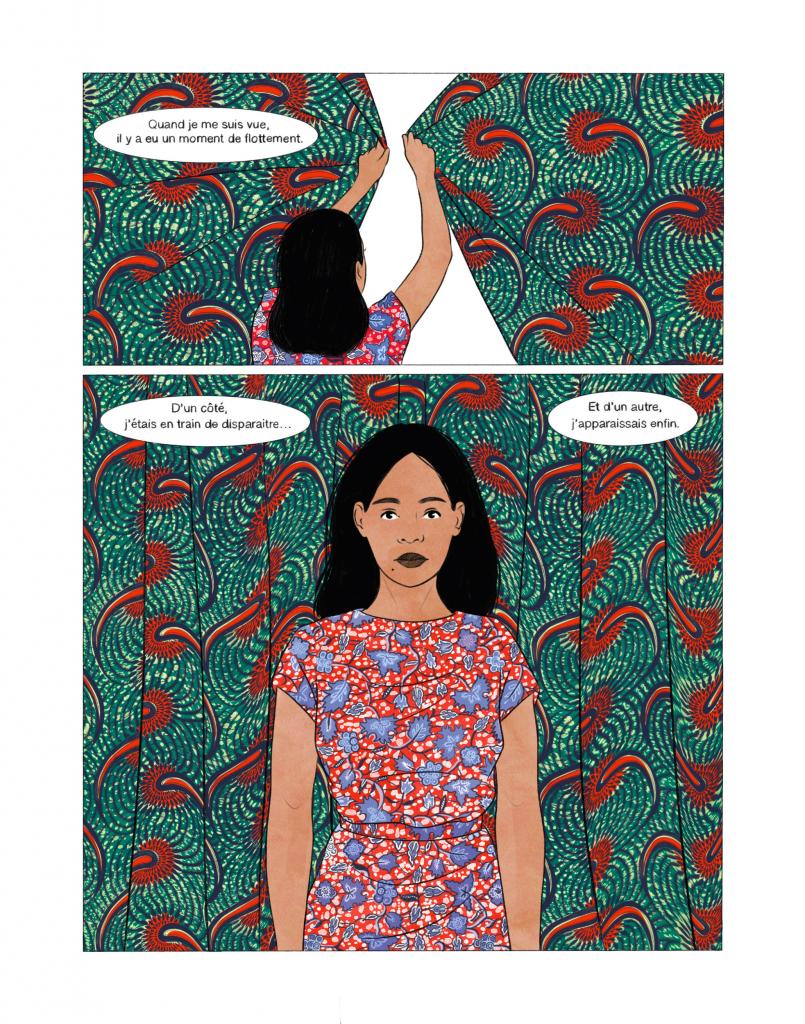

Son héroïne, Sophia, métisse et afrodescendante comme elle, entame un chemin initiatique. Elle enquête sur le wax, son histoire, ses enjeux, son essor, et renoue ainsi avec son héritage familial. En filigrane, il est question de racisme ordinaire, d’appropriation culturelle, de passé colonial, d’africanité, de syndrome du caméléon, d’empouvoirement et de créativité. Rencontre autour d’un bout de tissu qui n’a rien d’anodin.

Avant de vous lancer dans cette BD, vous aviez une relation très distanciée avec le wax…

Il ne représentait pratiquement rien pour moi, à part un pagne que j’avais reçu de ma grand-mère lors d’un voyage en Guinée Conakry. Je tenais à ce cadeau mais je l’avais rangé dans une armoire. Il m’a suivie de déménagement en déménagement et j’ai fini par ne plus savoir où il était. Je ne l’ai jamais utilisé. Ça ne m’a jamais traversé l’esprit d’en faire un vêtement parce que ce n’est pas dans mes codes vestimentaires: ma mère est belge, elle n’en portait pas. J’ai grandi à Bruxelles, loin des femmes guinéennes de ma famille paternelle qui auraient éventuellement pu m’initier…

Eventuellement dites-vous?

Si je dis éventuellement, c’est parce qu’on ne le porte pas tant que ça en Guinée. Il y est moins présent car il y a une géographie des goûts et du commerce. Les gens pensent souvent que c’est un tissu africain et qu’il est partout sur ce continent. Mais ce n’est pas le cas. Les routes commerciales, à l’époque, ont favorisé la présence du wax dans certains pays.

Et puis les goûts, la culture, la religion comptent également. Dans ma famille, on m’a bien plus parlé du lépi, le tissu traditionnel peul. J’en ai et je me sentirais légitime de le porter, bien plus que le wax qui ne fait pas vraiment sens pour moi.

Vous n’y connaissiez donc rien. Vous faites des recherches, interviewez des spécialistes. Et vous poussez les portes des boutiques à Matonge… Qu’est-ce qui vous surprend alors le plus?

Je découvre que le wax est porteur de paradoxes… Même si j’observe que tout le monde ne le considère pas comme paradoxal. Notamment celles et ceux issus de la diaspora africaine. Mais pour moi il l’est. Il a été créé par des colons hollandais au XIXe siècle. Et dans le même temps, il est perçu comme typiquement emblématique des personnes qui étaient alors sous le joug colonial. C’est un produit purement commercial à l’origine, soumis aux règles du capitalisme. Il est utilisé pour générer du profit de façon désincarnée.

Pourtant, c’est aussi un produit culturel…

Bien sûr, avec une lourde charge identitaire, que certains vont vraiment revendiquer comme étant la leur. Le wax est africain et il ne l’est pas. Il a différentes facettes qui sont troublantes parce qu’on a l’impression qu’elles ne vont pas ensemble. Et pourtant ça fonctionne. Et pourtant il est là. C’est exactement cela qui est entré en résonance avec moi. Ce sont ces contradictions-là qui m’ont fait penser qu’il y avait un parallèle à faire avec la complexité identitaire d’un personnage métissé.

‘On pense souvent que le wax est partout en Afrique. Ce n’est pas le cas.’

Y a-t-il un peu de Justine Sow dans votre héroïne qui entame un travail de recherches sur son histoire, ses enjeux, avec des questions identitaires à la clé?

Il y a un peu de moi dans Sophia, c’est sûr, mais je me suis aussi inspirée du vécu de personnes de mon entourage, de mes amis et de témoignages que j’ai entendus dans des podcasts. Ce qu’elle a vécu, je ne l’ai pas vécu: ma grand-mère ne s’est jamais comportée avec moi comme celle de Sophia se comporte avec elle, avec ces silences, ces non-dits, ces malaises et ces regards curieux…

Par contre vous vous êtes reconnue dans le « syndrome du caméléon »?

Complètement. Il consiste à se camoufler, se fondre dans la masse, dénoter le moins possible… C’est ce que les femmes connaissent aussi en découvrant le féminisme sur le tard. Elles se disent alors: « Quel est ce masque social que je porte? Est-ce mon vrai moi? Le true-self, comme certaines penseuses féministes l’appellent. Quand vais-je y mettre fin? Et quand vais-je réussir à m’approcher d’une forme d’authenticité de moi? » Aujourd’hui, j’ai 41 ans, je suis encore dans ce genre de questionnement. Je crois que c’est sans fin.

Le wax porte en lui des questionnements parfois opposés que vous mettez en scène à travers des personnages emblématiques. On le perçoit différemment selon l’endroit d’où l’on parle?

Oui. J’ai mis en scène une femme qui tient une boutique de mode et n’est pas du tout dans des questionnements politiques. Ce qui lui plaît dans le wax, c’est la couleur, les motifs, le plaisir. Elle ne se prend pas la tête, elle n’est pas dans des considérations d’appropriation culturelle. C’est également présent chez les personnes issues de la diaspora ou vivant en Afrique…

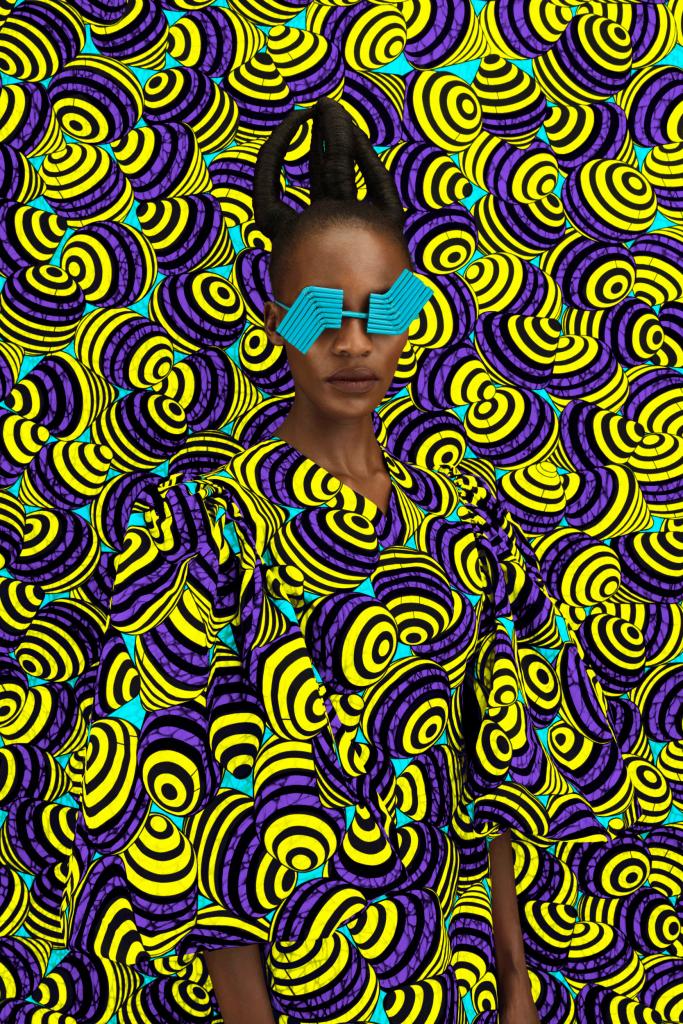

Je pense notamment à Thandiwe Muriu, la photographe kenyane qui a fait l’affiche de l’exposition au Musée de l’Homme: elle s’empare du wax pour questionner sa place de femme dans la société et plus largement questionner sa place de femme africaine dans le monde. Comme au Kenya le wax est relativement absent, elle n’y voit pas tout ce qu’on pourrait voir ici en pensant: «mais c’est colonial!», elle y voit un tissu typiquement ouest-africain.

Le wax au Musée de l’Homme

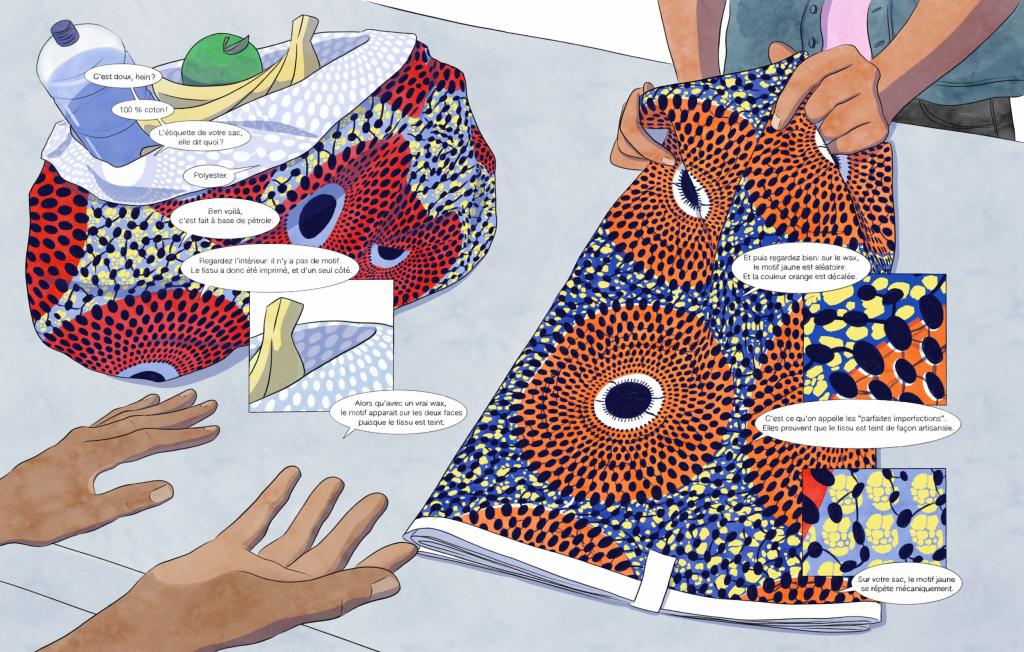

Le wax s’expose, dans toute la richesse de ses paradoxes. A Paris, le Musée de l’Homme donne à voir son histoire méconnue, sa créativité et son actualité sur la scène de la mode, du design et de l’art contemporain. Les origines de ce tissu de coton imprimé sur les deux faces, selon une technique utilisant la cire (d’où le nom), remontent au XIXe siècle, au carrefour de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique. Cette imitation du batik traditionnel indonésien commercialisé par les Néerlandais fait un tabac en Afrique de l’Ouest et devient très vite l’objet de luttes commerciales, de contrefaçons asiatiques et, au milieu du XXe siècle, d’empouvoirement de femmes d’affaires togolaises surnommées les Nana Benz. Il a pour lui une richesse de répertoire iconographique, une valeur patrimoniale, sentimentale, symbolique et politique. Il est aujourd’hui au-devant de la scène contemporaine, sans rien éluder de la question de l’appropriation et de la réappropriation culturelles.

WAX, Musée de l’homme, jusqu’au 7 septembre.. museedelhomme.fr

Certaines personnes se revendiquent même « no wax »?

Dans la BD, cette tenancière de boutique est dans le kif, elle est dans la mode, la beauté, elle ne s’encombre pas de certaines considérations, qui pour autant sont légitimes. Et ces considérations-là, j’ai voulu les incarner dans le personnage d’Aliou, qui se revendique « no wax ». Il a envie de mettre en avant les tissus traditionnels africains. Il considère que le wax leur fait trop d’ombre et qu’il est la mainmise de l’Europe sur l’Afrique. Cela me permettait d’aborder la question de l’appropriation culturelle, mais autrement, plutôt en filigrane. Car je ne veux pas nourrir les polémiques, je ne vois pas ce que cela apporte dans notre société déjà très polarisée. Je veux plutôt nourrir le débat.

Comme votre héroïne, vous avez étudié la bande dessinée à Saint-Luc. Un bouleversement sur le tard ?

Je dessinais beaucoup quand j’étais petite et j’ai arrêté de manière assez radicale à l’adolescence. En 2017, je me marie avec un artiste peintre. Et lors du discours de mariage, mon père et ma sœur disent que cela ne les étonnait pas que j’épouse un artiste: « Souviens-toi, tu dessinais tout le temps… Ça a toujours été ton truc. » Tout à coup, mon moi petite m’est apparu et je me suis demandé: « Mais qu’est-ce que j’ai foutu? »

A partir de ce moment-là, c’est devenu une obsession. Il fallait que je me reconnecte à mon vrai moi. Dès le lendemain, j’ai cherché des cours de dessin et puis je me suis inscrite à Saint-Luc. J’ai rendu mon mémoire en janvier dernier… Cela a été un plaisir immense. Ça m’a aussi permis de voir le monde différemment.

Que vous a apporté le dessin?

Apprendre à dessiner, c’est apprendre à observer. C’est regarder comment la lumière tombe sur les choses, le drapé, les masses, les valeurs, les teintes… C’est une chance inouïe d’avoir pu faire cet apprentissage-là. D’autant plus que cela permet de se voir autrement. Il y a une transformation intérieure géniale pour moi par le fait de dessiner des personnes afrodescendantes…

Dans les cours de dessin, les modèles sont souvent caucasiens. Apprendre à dessiner des personnes métissées et afrodescendantes m’a fait voir la beauté. Quand tu évolues dans un milieu occidental, tu as tendance parfois à développer une haine de toi, à te dire que tu ne corresponds pas à la norme de beauté et donc, tu te sens laide… Le fait de passer par le dessin, ça fait table rase. En fait, tu renverses cette norme et en dessinant des nez, des bouches, des yeux, des cheveux autrement, tu perçois leur beauté.

Wax Paradoxe, par Justine Sow, Bayard Graphic’.