C’est la plus française des créatrices belges. Depuis 1984, Véronique Leroy vit, travaille et respire mode à Paris. Lors de la dernière Fashion Week Femme, elle défilait à nouveau. L’occasion pour elle de «sublimer l’ordinaire», telle est sa quête.

Ce n’est pas qu’elle se cache, mais il faut pourtant la chercher un peu pour la trouver. Boulevard de Ménilmontant, une grille en fer forgé s’ouvre sur une arrière-cour comme on n’en trouve qu’à Paris. Il y fait calme et si d’aventure vous êtes déboussolée, l’aimable concierge vous indique le chemin à suivre. «Véronique Leroy? C’est tout au fond, la porte blanche»… Sous la verrière de cette ancienne imprimerie, la créatrice belge a aménagé son studio et son lieu de vie.

«La mode est un engagement, dit-elle, je ne peux pas faire autrement.» Dès l’entrée, on longe un mur d’archives, des piles de magazines, avec une préférence pour les années 1980 – elle les a toujours aimées. «Ce sont celles où j’ai grandi et où mon goût s’est formé. Et pour moi, ce sont des années de grande liberté».

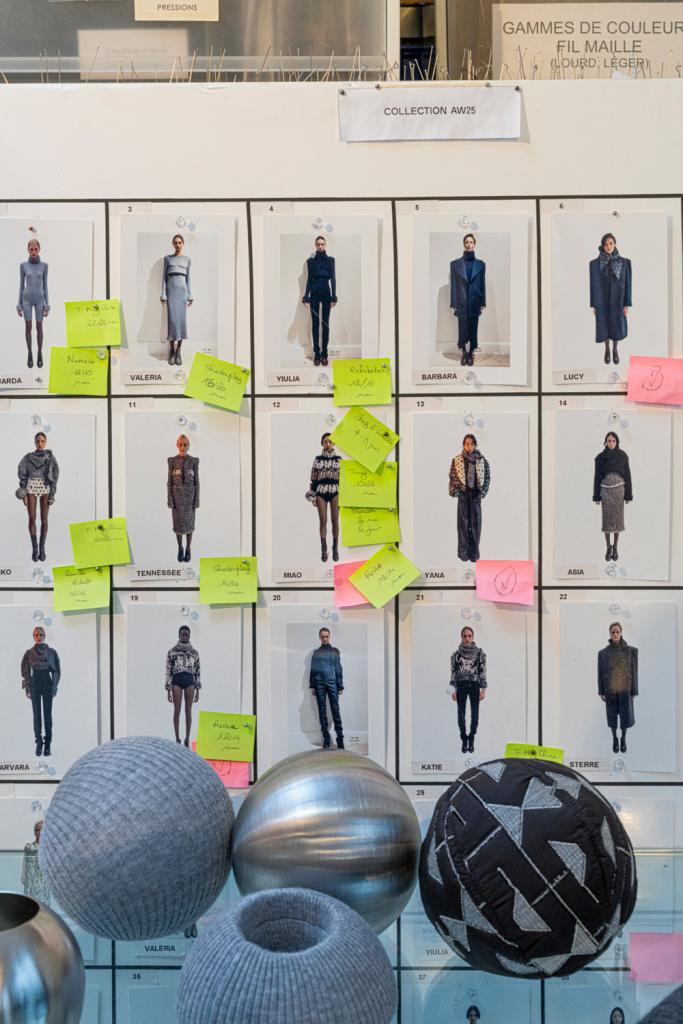

Tout le reste de l’espace est occupé par les tables de travail sur lesquelles prend forme la collection printemps-été 26 qu’elle fera défiler en octobre prochain. Il y a forcément des machines à coudre, des portants de vêtements, un moodboard et une équipe de jeunes femmes qui œuvrent concentrées.

Dans ce qui pourrait servir de salon, des rangées de boîtes avec échantillons de tissus, une bibliothèque où voisinent les livres d’art et de mode, rangés par familles, et un portrait de Johnny et Toto, ses deux chiens qui sont au paradis. On a beau chercher où se cache l’actuel, Lupo, on ne le trouvera pas, il est en vacances, en Bourgogne, il veille sur sa fille Claude, 19 ans. Véronique Leroy les rejoindra quelques jours, le temps d’une toute petite pause estivale. Elle a le goût du travail, et du travail bien fait, qu’elle a reçu en héritage de sa famille ouvrière, elle en est fière. C’est dans son enfance liégeoise qu’il faut chercher les premières traces de ses obsessions pour les matières, de son goût pour les paradoxes et de ses associations audacieuses.

Lors de la Fashion Week parisienne, en mars dernier, Véronique Leroy faisait son grand retour sur le catwalk, avec succès. Elle a eu des hauts et des bas, elle ne s’en cache pas, en plus de quatre décennies de carrière. Elle était «montée» à Paris à 19 ans, au mitan des eighties, avec une seule idée en tête – étudier la mode, faire des vêtements, fonder sa griffe, sublimer l’ordinaire. Elle a tenu ses promesses.

Comment avez-vous vécu votre grand retour sur les podiums après presque huit ans d’absence?

Je n’ai pas le sentiment que cela fait huit ans. D’autant qu’avant le Covid, j’avais montré ma collection en projetant des films. Je ressentais une petite lassitude et pour moi, c’était une autre manière de défiler. Avec un film, la narration est nécessaire parce que c’est de la 2D et que ce n’est pas instantané. Alors qu’avec un défilé, on n’est pas obligé de raconter une histoire, on peut juste évoquer une atmosphère et se satisfaire de regarder le vêtement… Cela dit, j’avais oublié l’énergie que cela procure et combien c’est plaisant…

Vous n’étiez donc pas stressée?

Non, le jour du défilé, j’ai toujours eu le sentiment que tout était joué, que je ne pouvais plus rien faire, plus rien améliorer, que ça ne dépendait plus de moi. J’ai plus d’angoisses en amont, parce que j’ai le sentiment que je peux tout corriger, tout changer. Et quand le show est fini, je ressens une satisfaction parce que j’ai l’impression d’avoir accompli une mission. Même si les résultats ne s’arrêtent pas au défilé, puisque importent les ventes, la presse, les critiques, le ressenti des gens présents ce jour-là.

Le défilé n’est donc pas une fin en soi, c’est une manière d’aller au bout d’une idée et de la présenter. Et si je me suis trompée, vivement la saison prochaine, je ferai mieux!

Pour cette collection, vous avez collaboré avec des artisanes chinoises de l’ethnie Li. Les motifs qu’elles tissent depuis des temps immémoriaux vous ont inspirée puissamment…

C’est une communauté de femmes qui vivent sur l’île de Hainan, au sud de la Chine. L’art du tissage s’y transmet de mère en fille sur des petits métiers à tisser. Elles créent des motifs spécifiques, c’est comme un langage. Ils m’ont plu, leur histoire m’a plu – j’ai trouvé dingue qu’il y ait encore des femmes qui tissent de manière ancestrale, depuis des siècles, avec un vocabulaire qui n’a pratiquement pas changé. J’ai repris ces éléments pour les retranscrire sur des vêtements sans que ce soit du copier-coller. Il fallait que je les réinterprète. Je les ai défragmentés, agrandis, j’ai isolé des parties… C’est intelligent de la part de ces artisanes chinoises de vouloir les transposer aujourd’hui, de manière contemporaine, sans que ça fasse folklorique. Elles ont adoré. Et j’y ai pris beaucoup de plaisir.

C’est étrange, mais j’ai l’impression quand je parle de mes vêtements de parler de moi.

Véronique Leroy

Je trouve une telle satisfaction à travailler ainsi: je crée mais à partir de ce qui existe, avec des limites et, à l’intérieur d’elles, je creuse. Et là, ça devient infini! C’est presque plus intéressant qu’une page blanche…

Il fallait cependant que cela me ressemble, j’ai donc modifié ces dessins et les ai fait tisser dans des matériaux inhabituels pour elles – de la laine, du mohair, du velours dévoré, du jacquard. Comme ça faisait longtemps que je n’avais pas défilé, je me suis appuyée sur mes obsessions, mes amours, les matières que j’aime depuis toujours.

Depuis vos débuts, à chaque saison, vous retravaillez les mêmes matières. Vous ne vous en fatiguez jamais?

Non, j’ai toujours envie parce que j’ai l’impression que c’est infini et que je peux encore essayer, chercher. Je suis obsédée par ces matières, le Harris Tweed, l’éponge, le shetland, la laine un peu rêche, la popeline de coton un peu raide, le crêpe… Je pense que c’est parce que j’ai eu un coup de foudre pour elles enfant. Et parce que c’est tout ce qui est a priori difficile à aimer… Comme mes vêtements… Cela demande à être apprivoisé.

Il faut qu’il y ait un dialogue qui se crée entre la personne et le vêtement, que la séduction et la magie opèrent. Cela peut paraître un peu perché ce que je dis là mais je le vis et je le ressens comme ça. La magie n’opère pas avec tout le monde et ce n’est pas grave… C’est étrange, mais j’ai l’impression quand je parle de mes vêtements de parler de moi.

Petite, aviez-vous décidé de vous engager dans cette voie-là ?

Je savais que je voulais faire des vêtements mais en fait, je ne savais pas comment s’appelait ce métier. À l’époque, il y avait des couturiers mais il n’y avait pas ce que l’on a appelé plus tard les créateurs de mode, qui ont fait du prêt-à-porter en le dessinant eux-mêmes.

Très jeune, j’ai commencé à faire des choses de mes propres mains, de la couture, du tricot, des petits vêtements, puis des maillots de bain au crochet, ensuite des pulls tubes et après des jupes… Je me sentais juste bien en les réalisant. Et comme j’avais aussi remarqué que cela éveillait l’intérêt de mon entourage, je me suis dit: «J’existe, j’ai trouvé une place.»

À l’adolescence, donc j’ai continué. Je créais des vêtements pour ma sœur, elle était mon mannequin. Je faisais du troc: elle faisait le ménage dans ma chambre et moi, je lui cousais un vêtement.

J’allais aussi chez Emmaüs, Oxfam ou L’Armée du Salut pour trouver des vêtements de seconde main. Ils n’étaient jamais à ma taille, vu que j’étais très petite et très fine, je devais les resculpter, les retravailler pour que ça m’aille.

Je prenais les vêtements de mon père aussi et je m’amusais à les restructurer, à essayer de les rendre beaux sur moi. Mon goût pour les appuis dans les volumes, les décalages et les suspensions doit venir de là.

Vous avez tenté l’examen d’entrée à l’Académie royale des beaux-arts d’Anvers, sans succès. Une gifle?

Cela a été très violent. J’étais allée à ce concours sans me projeter dans l’échec, c’était impossible. Je n’avais même pas imaginé que je n’allais pas être prise. Pour moi, c’était tellement évident que c’était ce que j’aimais.

Après ce refus, je suis partie à Paris. Mais il était trop tard pour m’inscrire dans une école de mode. J’ai donc suivi des cours pendant un an dans une école technique de coupe. Les premiers mois ont été très durs: j’apprenais à faire des patrons alors que je voulais penser les vêtements, les dessiner…

Et puis j’ai découvert le Studio Berçot et je me suis dit que c’était là que je voulais aller.

En 1987, votre diplôme en poche, vous entrez chez Azzedine Alaïa. Comment s’est passée la première rencontre avec ce créateur mythique?

J’avais un rendez-vous en même temps que deux autres élèves qui sortaient de l’école comme moi. Il nous a saluées, nous a regardées, nous a demandé nos noms et d’où on venait, ça a duré deux minutes.

Je pense qu’il nous jaugeait… Je n’avais rien à voir avec les autres, je ressemblais plus à un garçon qu’à une fille. J’avais les cheveux courts, j’étais habillée en pauvresse, j’adorais ça, avec un chandail en laine élimé un peu trop petit, une jupe un peu trop grande, on voyait mes collants dépasser, je portais des chaussures d’homme avec ces vêtements qui devaient venir des puces.

Très jeune, j’ai commencé à faire des choses de mes propres mains. Comme j’avais aussi remarqué que cela éveillait l’intérêt de mon entourage, je me suis dit: «J’existe, j’ai trouvé une place.»

Véronique Leroy

L’assistante de monsieur Alaïa nous a annoncé qu’on nous rappellerait la semaine suivante. Mais c’est moi qui ai téléphoné toutes les semaines, pendant deux mois – je peux être très pugnace et tenace!

À la fin, j’étais la seule à appeler encore, l’assistante m’a dit: «Venez lundi.» Et j’ai commencé à travailler là. J’ai immédiatement ressenti le même plaisir et le même bien-être que quand j’étais enfant et que je faisais mes vêtements avec ma grand-mère.

Il y avait des moments de grâce chez Azzedine. On faisait tout, les relevés pour les patronages, on répondait au téléphone, je lui passais les épingles toute la nuit, on travaillait 15 heures par jour, six jours par semaine. Mais d’emblée, je me suis sentie à ma place.

Que vous en reste-t-il aujourd’hui?

Beaucoup. Je pense que j’ai pris pas mal de ses travers, comme être un peu décousue dans mon travail, c’est drôle de dire ce mot! En réalité ce n’est pas «décousue» mais faire plein de choses en même temps et mélanger la vie et le travail. Je n’ai pas son talent, il n’y a pas de doute là-dessus mais j’ai hérité de son amour pour la réalisation. Monsieur Alaïa était dans le faire.

Il me demandait souvent: «Qu’est-ce que tu feras quand tu seras plus grande?» Je lui répondais: «Je resterai ici.» Il me regardait alors avec un petit sourire, il savait que je mentais et je savais qu’il savait que je mentais. J’ai toujours eu au fond de moi l’envie de faire mes collections. J’étais bien chez lui mais je savais que dans le futur, je travaillerais pour moi.

En 1991, vous créez votre griffe, à votre nom. Vous souvenez-vous dans quel état d’esprit vous étiez alors?

On avait organisé notre premier défilé rue de Rivoli, au Slow Club, dans les caves, avec des néons en guise d’éclairage. J’étais juste contente d’avoir fait une collection. Je me disais: «Mais qui peut acheter mes vêtements?» Ils ne correspondaient pas à la tendance ni à ce qu’on trouvait dans les magasins, c’était quand même particulier.

«Comment vais-je les rendre aimables?» Je me demandais comment ils pourraient trouver une place dans cette industrie, qui était petite à l’époque.

Ils n’avaient donc pas l’air «aimables»?

Non, ils représentaient ma vision un peu déformée de ce qui était beau pour moi, soit ce qui n’est pas aimable au premier abord. Je me demandais comment amener les autres à voir ce que je vois. J’avais un grand amour pour tout ce qui était ordinaire.

Et je voulais mettre cette beauté cachée en évidence. Je n’y arrivais pas très bien: au début, je ne vendais rien. Même si j’avais une petite reconnaissance du milieu de la mode.

Cette définition de votre travail, cet amour de la beauté ordinaire qu’il vous faut révéler, n’est pas à mettre à l’imparfait mais au présent.

Oui, et peut-être que cela vient de mon milieu social, de l’environnement dans lequel j’ai grandi. On ne peut pas dire que tout était beau à Herstal, mais je cherchais la beauté partout où ce n’était pas évident, dans les défauts surtout. C’était mon petit exercice. Je regardais le plafond, je cherchais les défauts dans le papier peint, les petites choses singulières, décalées, les maladresses. J’ai fait la même chose en commençant à créer des collections.

Cette maladresse qui me touchait, je l’ai traduite dans mes vêtements. Mais quand j’ai commencé au début des années 1990, c’était le règne du minimalisme, et moi, j’habillais des femmes à l’air maladroit, qui se maquillaient alors qu’il ne fallait pas à l’époque, qui mettaient des talons alors que tous les défilés proposaient des chaussures plates…

C’est pour ça que je me disais: «Mais comment je vais réussir à faire aimer tout ça?» J’ai eu des hauts et des bas et j’ai dû être très frontale pour trouver ma place.

Vous sentez-vous «créatrice belge»?

Je me sens belge et je me suis toujours sentie belge, malgré le fait que j’ai vécu plus longtemps en France qu’en Belgique. On m’avait qualifiée à mes débuts de «créatrice la plus française des Belges». J’ai été formée à Paris, c’est cela qui fait la différence avec les autres créateurs belges de ma génération. Les Six d’Anvers avaient un point commun. Ceux qui ont suivi aussi, ils s’inscrivent dans cette filiation…

Et en ce qui concerne mes collections, il faut que ça ait du sens ou une raison d’être. Je ne décore pas – et ce n’est pas une critique négative pour ceux qui le font. C’est juste que moi, je ne sais pas faire ça. Mes vêtements, comme mes bijoux, je les ai pensés soit trop grands, soit trop petits, soit déformés, soit exagérés. Il y a un côté brut par la forme et la matière. Pourtant c’est luxueux parce que c’est pensé, réfléchi, essayé, fini avec des finitions très précises comme le prêt-à-porter des couturiers des années 1980, car c’est ainsi que j’ai été formée. Il y a toujours une disproportion, un truc qui vibre, un petit décalage qui gêne. Mes vêtements sont étudiés, mais ça ne saute pas aux yeux, il faut les décrypter un peu.

Être mère a-t-il bouleversé votre vision du corps de la femme, du vêtement, du métier de créatrice?

Cela n’a pas eu d’impact, ni sur ma vision des corps, ni sur le vêtement, ni sur la mode. En revanche, cela m’a bouleversée. Cela m’a rendue plus empathique. Avoir un enfant permet de sortir un peu de son petit bocal… Ma seule priorité avant d’avoir Claude, c’était mes vêtements. Elle est devenue ma priorité. Elle a donné un autre relief à ma vie. Mon amie la photographe Inez van Lamsweerde me disait: «Tu ne dois pas passer à côté de cette expérience.» Elle avait raison. C’est la plus grande aventure de ma vie.

En bref

Véronique Leroy

Elle naît à Juprelle, près de Liège, le 2 mai 1965.

En 1984, elle s’installe à Paris et étudie la mode au Studio Berçot.

En 1986, elle entre chez Azzedine Alaïa.

Elle gagne la Canette d’or en 1989 et travaille aux côtés de Martine Sitbon.

En 1990, elle remporte le Prix Courtelle décerné par Thierry Mugler.

Elle crée sa propre griffe et défile lors de la Fashion Week de Paris en mars 1991.

A deux reprises, en 1991 et en 1994, elle remporte le prix de l’ANDAM.

En 2000, et pendant onze ans, elle signe les collections de Léonard.

Sa fille Claude naît en 2006.

Elle collabore comme directrice artistique à Maison Ullens de 2010 à 2014.

En mars 2025, après huit ans d’absence sur les catwalks, elle défile à nouveau lors de la Fashion Week parisienne.