Il ne demande pas à la lumière de raconter. Juste d’accompagner, de révéler, de suggérer. Pour Jean-François Salieri, la lumière n’est pas un langage, mais une présence sensible — un art sans matière, aussi insaisissable qu’essentiel. De la scène aux musées, des sculptures à la formation, il explore l’invisible avec une exigence de justesse et d’émotion qui vont vous bouleverser. Rencontre.

Pour VELUX, la lumière naturelle est essentielle, au cœur de toutes les préoccupations. Dans cette série « Rewrite the Rules of Light », vous découvrez 6 personnalités pour lesquelles la lumière est capitale. Découvrez d’autres portraits lumineux :

1. Yann Mathias, photographe

2. Vincent Callebaut, architecte belge à Paris

Tous les articles de ce dossier sont disponibles via ce lien.

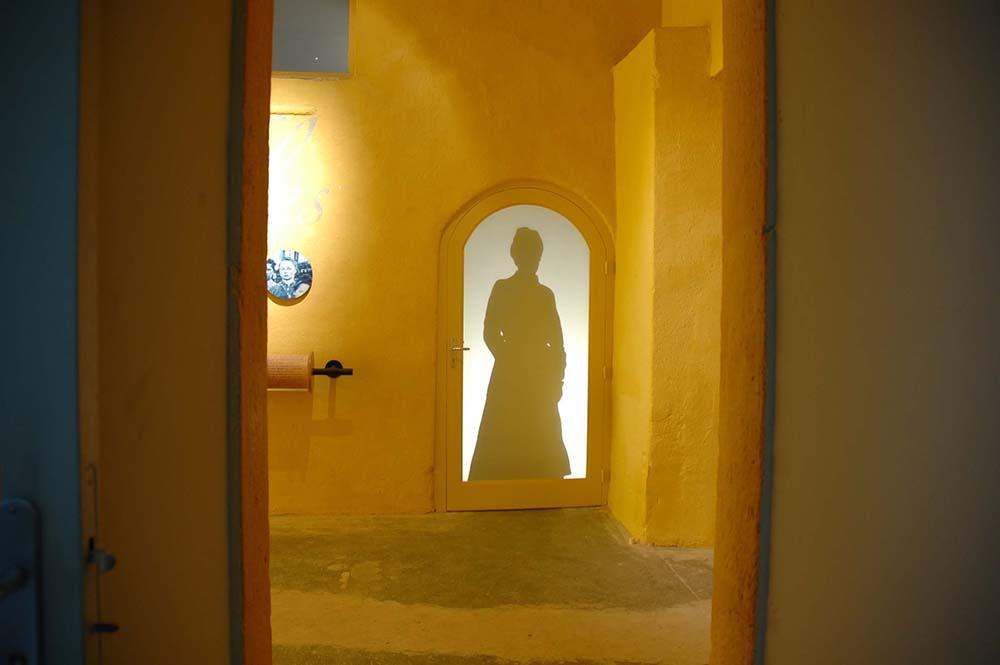

Entre 2000 et 2005, le Louvre l’a choisi pour éclairer la Joconde. Il a également laissé une trace visible au musée du cinéma de Turin, dans la maison d’enfance du Général de Gaulle et, plus près de chez nous encore, au parc d’aventures scientifiques de Frameries en Hainaut.

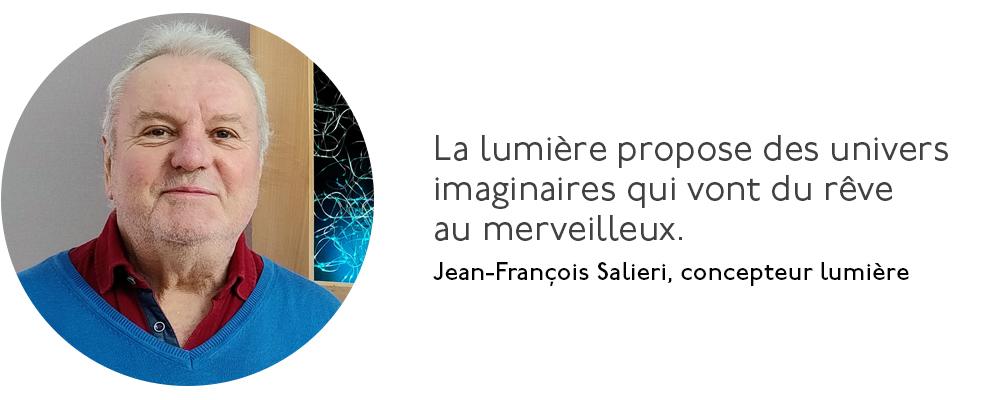

Concepteur lumière, scénographe, formateur, sculpteur, Jean-François Salieri a traversé toutes les formes du visible sans jamais perdre de vue l’essentiel : la lumière ne se regarde pas, elle se ressent. Elle est un souffle, un point de vue, une invitation à rêver — mais jamais un discours. « La lumière existe par les objets qu’elle éclaire », aime-t-il à rappeler. Elle ne dit rien : elle évoque, transforme et suggère.

Lumière, source d’émerveillement

Artiste renommé, affable et accessible, Salieri vient du spectacle vivant. La danse contemporaine a été son premier terrain de jeu, un espace de liberté totale où la lumière pouvait être poétique, dramatique, onirique — parfois tout cela à la fois. C’est là qu’il a compris que la lumière n’avait pas besoin de raconter une histoire pour émouvoir. Elle ne suit ni grammaire, ni scénario, mais elle peut transformer l’espace, et, qui sait, éveiller.

« La lumière propose des univers imaginaires qui vont du rêve au merveilleux. Elle participe à notre chemin vers l’utopie. » Ce rapport n’est pas intellectuel : il est sensoriel, instinctif. Son émerveillement premier ? « Un ciel traversé de nuages et de soleil. »

Ni décor, ni langage

Dans un monde saturé d’écrans, de LED, de projecteurs automatisés, Jean-François Salieri reste un artisan de la lumière. Il s’inquiète du formatage : ces spectacles dans lesquels « les faisceaux bougent tous pareil », où l’atmosphère cède la place au clinquant. « La lumière est utilisée comme une décoration. Elle est vidée de tout contenu, alors qu’elle devrait être un vecteur de sensibilité, de contenu et d’imagination. »

Autre source de chagrin, la nécessité de raconter des histoires : « Je suis absolument contre ça, il n’y a rien à raconter. Il faut créer. Combien de fois ça m’est arrivé, par exemple, quand je faisais un éclairage d’une pièce de théâtre, que des gens viennent me voir après, « Ah, vous avez voulu dire ça ? » Bien entendu, je ne leur dis pas non, parce qu’il faut être poli, mais pour moi, on ne raconte pas une histoire, ce qui n’interdit pas de donner un sens aux choses. »

« La lumière devrait être un vecteur de sensibilité, de contenu et d’imagination. »

Sculpter l’ombre, prolonger le rêve

Pour lui, enseigner la lumière, c’est d’abord « donner les règles du jeu : les directions, les couleurs, la technique des matériels », mais toujours dans une logique sensible. Dès la première heure de formation, il invite à « jouer avec la lumière ». C’est un art du geste, pas un protocole.

Contrairement à d’autres artistes lumière, Salieri refuse de dire que la lumière est une matière. « Elle n’a pas de réalité spatiale ou massique. La lumière n’est pas visible en soi : on n’en perçoit que les rayons réfléchis. D’ailleurs, soyons honnêtes, je ne suis pas sûr que la lumière soit un langage ou un matériau. La polémique m’indiffère.»

Dans ses projets muséographiques et scénographiques, il privilégie la lisibilité. « Moins il y a de projecteurs, plus la lumière est pure. » Dans un musée, sa règle est simple : « Je suis partisan du moins de projecteurs possible pour éviter les ombres parasites. » La lumière doit respecter l’œuvre, ne pas faire écran à ce qu’elle révèle.

« Je ne suis pas sûr que la lumière soit un langage ou un matériau. La polémique m’indiffère. »

Ce travail de précision, Salieri le prolonge dans ses sculptures lumineuses. Il y retrouve une liberté absolue. « C’est une nécessité de créer. Mes sculptures lumineuses sont le prolongement de ma passion. » Il fabrique lui-même ses projecteurs, refusant le prêt-à-brancher. Il éclaire des volumes qui n’existent que dans son imaginaire, guidé par un besoin de partage. « C’est ce qui se passe dans ma tête que je veux transmettre. »

Quelle est la place de la lumière naturelle dans votre démarche, Jean-François Salieri ?

« La lumière naturelle est très difficile à maîtriser dans la mesure où elle est très puissante, changeante, de directive à douce selon la météo. Le rêve serait de créer une œuvre avec ses contraintes qui peuvent être un moteur pour la création. L’utilisation de systèmes optiques, mécaniques et filtres pourraient constituer une œuvre originale et ludique. »

La lumière, cet idéal insaisissable

La lumière naturelle – pure et dure– est un idéal, mais également une limite. « Elle est puissante et difficile à maîtriser, souvent impossible à dominer dans les espaces ouverts. » Notamment dans les expositions. « À la Cité des sciences, certains espaces reçoivent plus de 5 000 lux de lumière naturelle. Il faut 6 000 lux pour faire voler un papillon ! »

Un souvenir l’habite encore : la Cuadra de Séville, venue jouer au théâtre de Carcassonne. « J’éclairais beaucoup de danse contemporaine à l’époque. Je demandais souvent une centaine de projecteurs. Ils en ont utilisé cinq dans un espace de 850 places. Le résultat était formidable de puissance et de poésie. » Un moment de grâce. « Comme un peintre qui vous émeut avec trois traits. »

C’est peut-être là que se joue toute sa vision de l’art de la lumière : une lumière qui ne s’impose pas, mais qui révèle. Une lumière qui laisse la place à l’imaginaire. Comme dans ce théâtre où une poignée de projecteurs ont suffi à émouvoir une salle entière, la lumière de Jean-François Salieri n’impose rien : elle laisse le silence entrer.

Cet article vous a passionné ? Nous aussi. Le mois prochain, rencontre avec le professeur Gilles Vandewalle (Université de Liège), expert reconnu des effets de la lumière sur le cerveau humain.