Le prestigieux musée d’histoire naturelle de Vienne a entièrement repensé son exposition d’anatomie pathologique faite de crânes et d’organes conservés dans des bocaux, reflétant l’évolution des questions éthiques posées par les collections de restes humains.

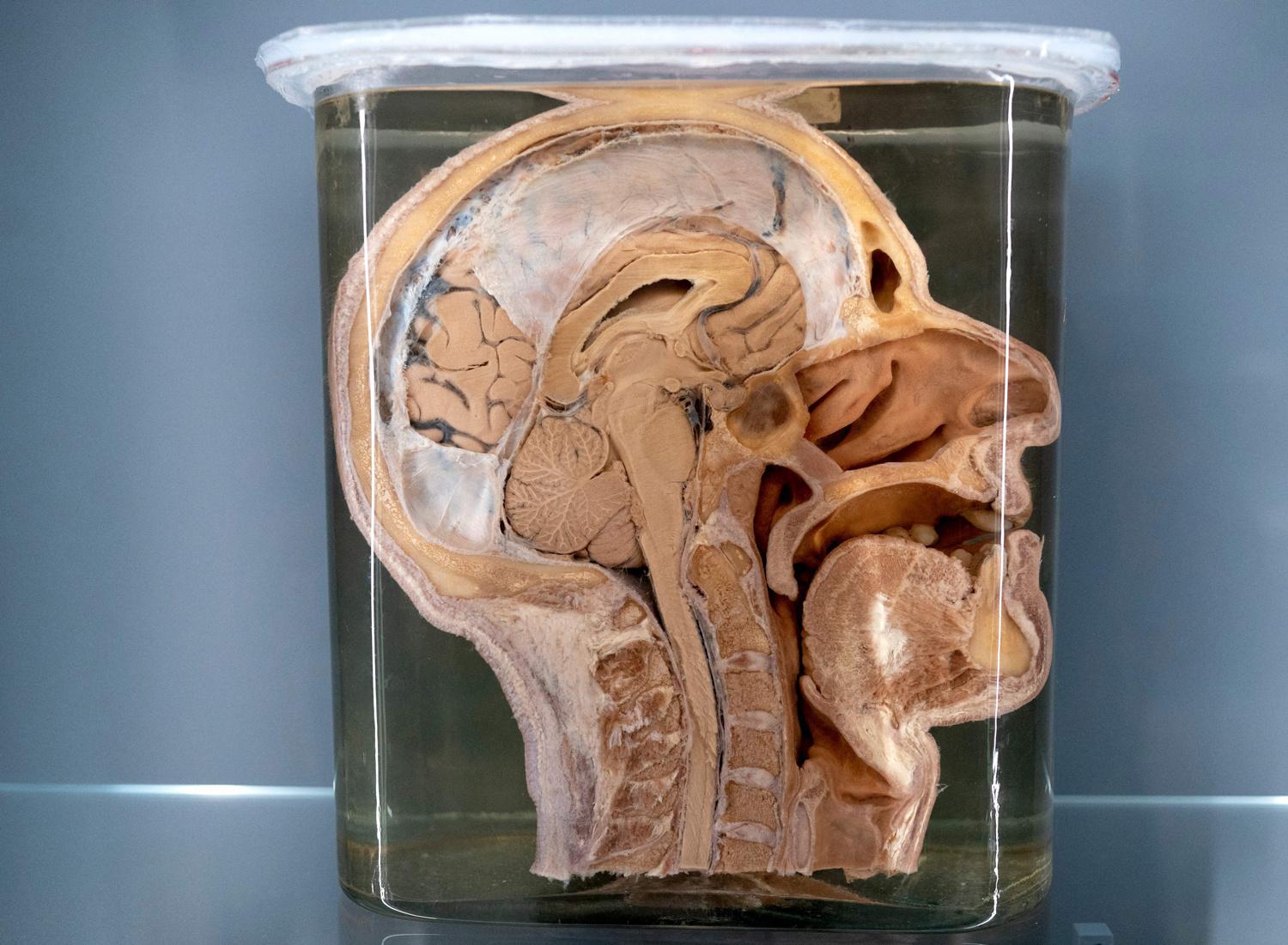

Son fonds, le plus grand ouvert au public dans le monde avec 50.000 pièces en réserves, est présenté dans la « Tour aux fous » (Narrenturm), un bâtiment rond initialement construit au XVIIIe siècle pour abriter un hôpital psychiatrique.

Inaugurée début septembre, la nouvelle présentation mise sur la sobriété, après d’importants travaux. Et ils sont des milliers de visiteurs à venir déambuler, chaque semaine, pour découvrir ossements et viscères. La directrice défend cet accès offert à tous, quand dans d’autres pays, on a fait le choix de le limiter aux seuls chercheurs.

« Chacun fait face un jour aux maladies », justifie Katrin Vohland en mettant en valeur la vertu pédagogique et éducative de cet ensemble unique, conçu en 1796 pour former les étudiants en médecine.

« Certainsvisiteurs viennent s’informer parce qu’ils sont eux-mêmes touchés, d’autres veulent en savoir plus sur les progrès de la science »

Exposition vs exhibition

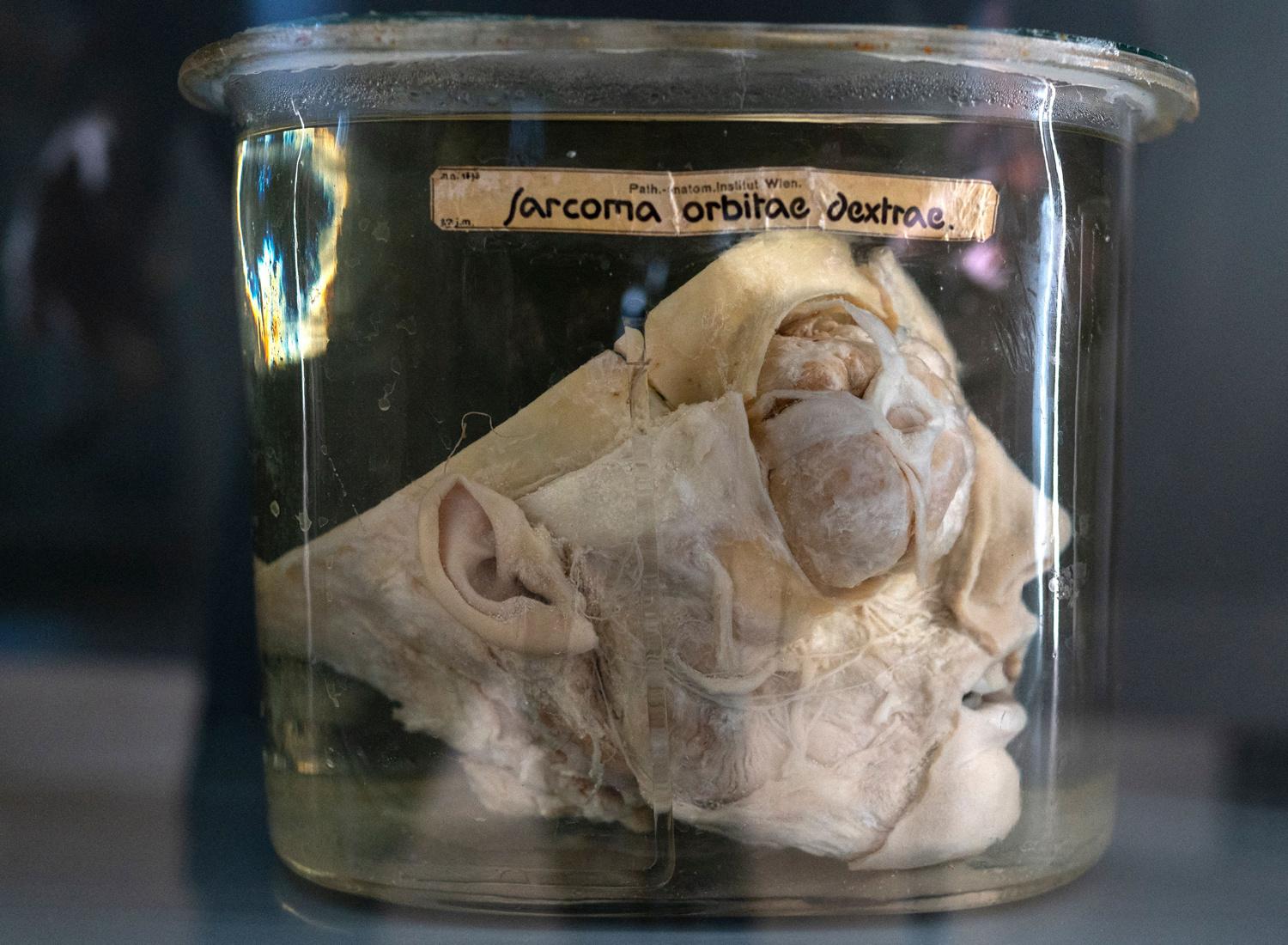

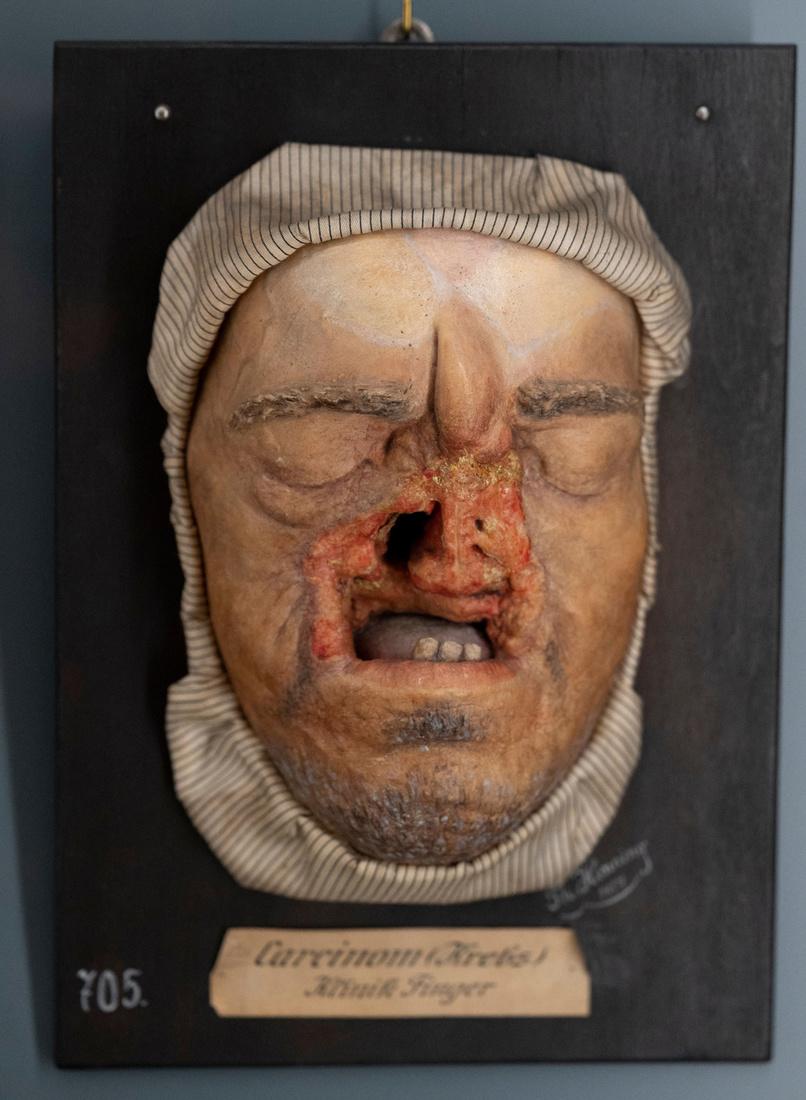

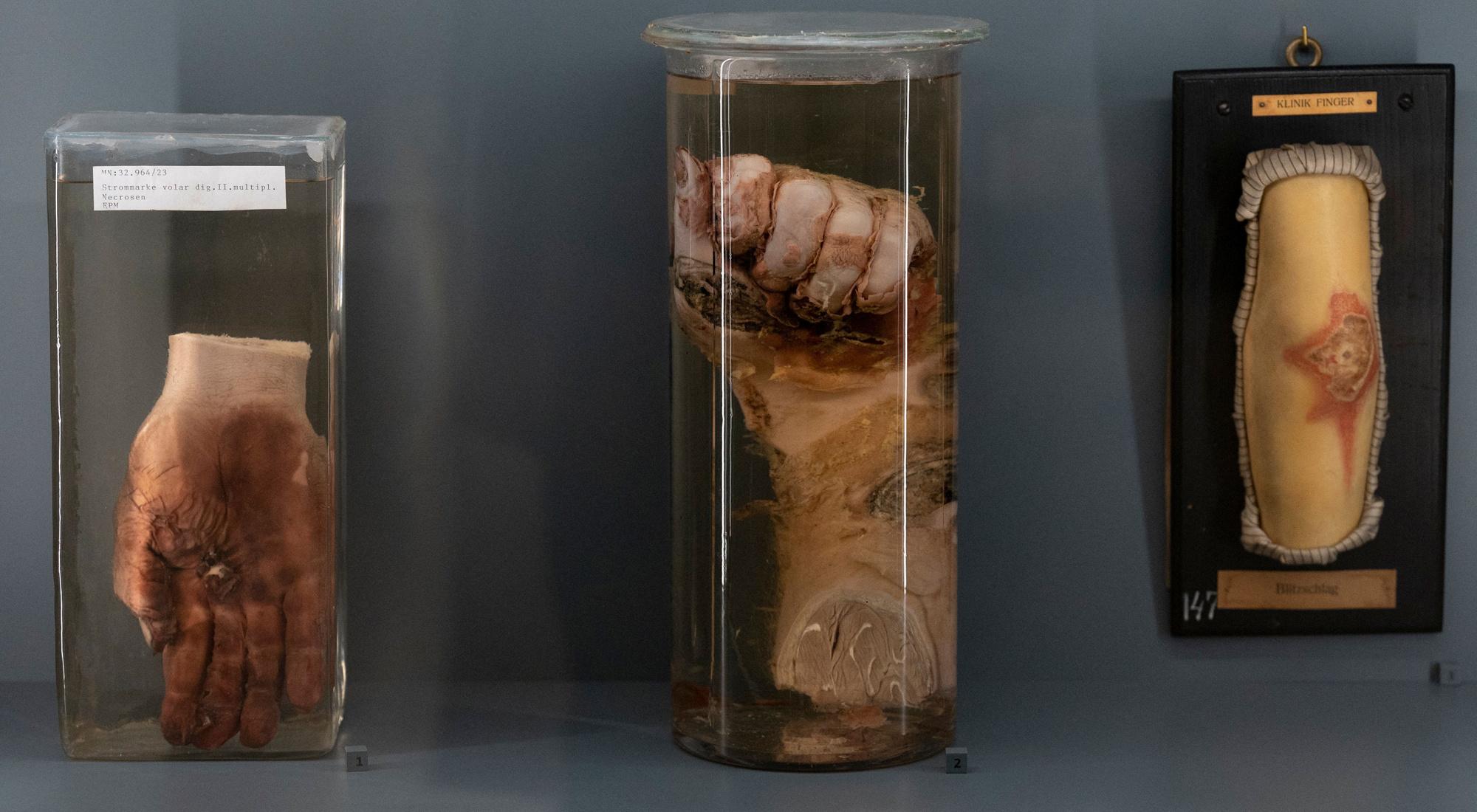

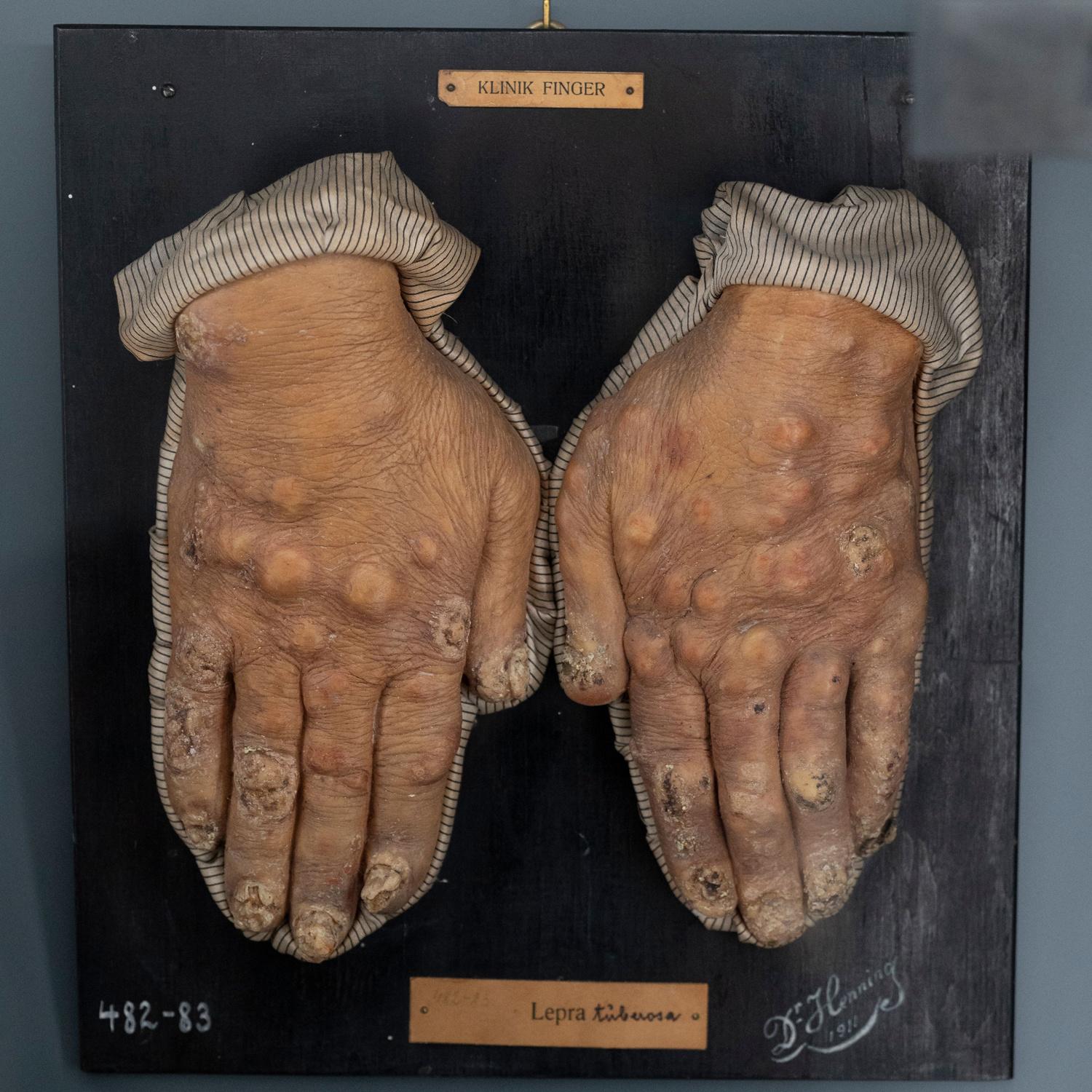

On apprend ainsi comment se manifeste une lésion orbitale, les effets d’un virus sur l’organisme ou d’une brûlure sur les vaisseaux sanguins.

Pour le commissaire Eduard Winter, quand les visiteurs voient « un foie qui fait trente kilos », ils « réalisent ce que l’alcool peut faire au corps humain ».

En ce jour d’automne, des adolescents arpentent les lieux avec leur professeur de biologie, Christian Behavy. « On assimile mieux en pratique ici qu’en théorie » sur les bancs de l’école, abonde ce dernier.

Squelette d’une fillette hydrocéphale, cadavre d’un nourrisson à la peau lacérée conservé dans une préparation en fluide… certains élèves semblent toutefois choqués.

Alors, exposition ou exhibition? La frontière est ténue pour ces corps rappelant parfois « Elephant Man ».

« Nous essayons d’éviter le voyeurisme en donnant le plus d’explications didactiques possibles », souligne Eduard Winter. Les photographies sont interdites.

En réalité, on montre des cadavres derrière des vitrines en Europe depuis la fin du XVIe siècle, avec les momies rapportées d’Egypte.

Mais en 2002, une « prise de conscience » a commencé à émerger, estime Marie Cornu, directrice de recherche au CNRS et spécialiste en droit patrimonial.

Le débat a surgi quand l’Afrique du Sud a réclamé pour l’enterrer la dépouille de Saartjie Baartman, une femme du peuple khoïsan exhibée en Angleterre et en France après sa mort au XIXe siècle. Cela ne fait donc qu’une vingtaine d’années à peine que les institutions « commencent à s’interroger », selon Mme Cornu.

Déontologie

Pour les aider, il existe un code de déontologie, rédigé par le Conseil international des musées, qui prévoit que les restes humains doivent « être traités avec respect » et « le plus grand tact », « en accord avec la communauté d’origine ».

Confrontée elle aussi à cette problématique, Eloïse Quétel, responsable des collections médicales à la Sorbonne à Paris, juge qu’ils ne peuvent tout simplement « plus être présentés comme avant ».

Il faut « accompagner le visiteur sur les raisons pour lesquelles de telles collections ont été constituées et conservées », pense-t-elle.

Au Narrenturm, si on est moins confronté aux réclamations héritées du colonialisme, Katrin Vohland assure « connaître le contexte d’entrée des spécimens », arrivés ici après des autopsies et dont les plus récents datent du début du XXe siècle. « C’est très important pour savoir ce qu’on peut montrer au public », « rien d’acquis illégalement » ne pouvant être exposé.

Et aujourd’hui, même si le droit varie selon les pays, il paraît exclu « que quelqu’un meure dans un hôpital et réapparaisse ensuite dans une exposition », rassure Herwig Czech, professeur d’histoire de la médecine à Vienne.

L’autorisation de donner son corps à la science et à des fins de recherche « ne veut pas du tout dire qu’on autorise ensuite qu’il soit montré dans un musée », confirme Marie Cornu.