Ah! la Belgique, le pays des moules-frites et du vol-au-vent… Lesquels, si on les additionne à une bière, de l’eau et un dessert ont vite fait de nous coûter les yeux de la tête. Ce qui ne manque pas de surprendre les Français qui séjournent dans le Plat Pays, ou, dans l’autre sens, les Belges dans l’Hexagone. Mais pourquoi diable les restaurants sont-ils si chers de l’autre côté de la frontière? Les raisons économiques suffisent-elles à expliquer des additions aussi salées?

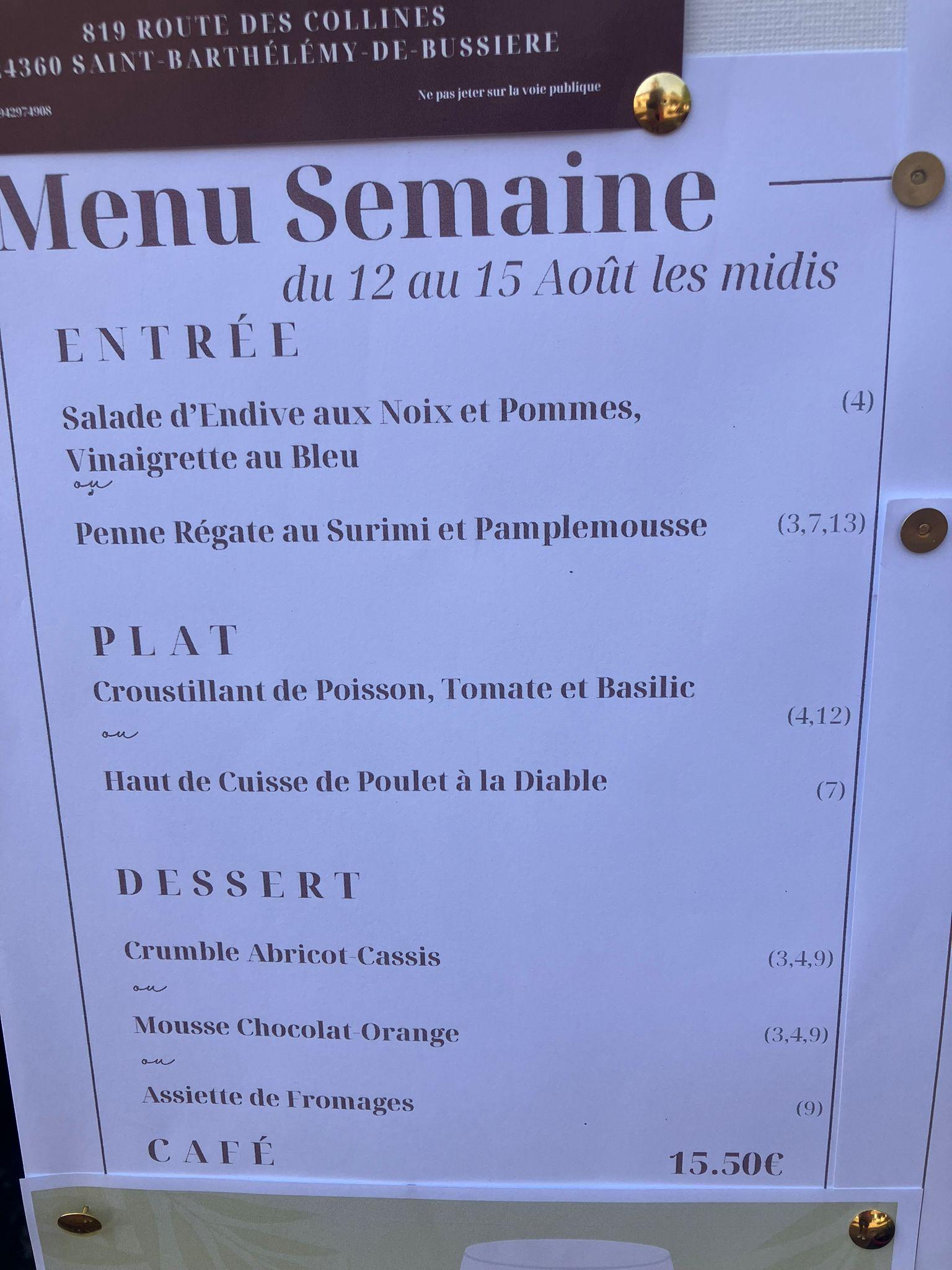

« On s’est fait un bon petit resto à midi dans un joli village: 17 euros entrée, plat, dessert… Tellement pas cher! » C’est le message qu’Anna, Française expatriée en Belgique, nous confie avoir reçu cet été d’une amie en vacances dans le sud-ouest de l’Hexagone. Un peu plus tard, elle en recevra un autre, photo à l’appui: 15,50 euros le menu avec entrée, plat, dessert et café… Sans compter la carafe d’eau, gratuite évidemment.

Ces prix sont rarement ceux affichés sur les menus des restaurants du Plat Pays. 15 euros, c’est le prix d’un plat seul, en Belgique… Dans un restaurant bon marché.

Bien sûr, pour que comparaison soit raison, il faut remettre le resto au milieu du village, les choses dans leur contexte, économique en l’occurence. Le coût de la vie en Belgique est globalement plus élevé qu’en France. Après le Covid et la crise due à la guerre en Ukraine, les articles et reportages comparant un caddie rempli dans un supermarché de Belgique vs en France ont pullulé dans la presse et sur les réseaux sociaux. Une étude menée en 2023 avait d’ailleurs conclu que faire ses courses en France coûtait jusqu’à 44% moins cher qu’en Belgique.

Coût du travail, TVA et boîtes noires

Plusieurs facteurs expliquent ces prix plus élevés. L’inflation – certes, pas seulement en Belgique – les taxes et les impôts sur le coût du travail, particulièrement élevés dans le pays, augmentent les charges des restaurateurs et les obligent à répercuter ces coûts sur les prix. La TVA sur les plats pour consommation immédiate est 12% en Belgique contre 10% en France. Quant aux coûts horaires de la main-d’œuvre, la Belgique est dans le top 3 des pays où ils sont les plus élevés, après le Luxembourg et le Danemark.

Benjamin Rauwel, restaurateur et propriétaire des enseignes bruxelloises bien connues le Dillens et Ivresse, mais aussi du plus récent Repos de la Montagne, à Saint-Job, fait le triste constat que « tout le monde est trés tendu pour le moment, même dans les enseignes un peu plus haut de gamme. Les chaînes de restaurants tirent leur épingle du jeu, elles font des économies d’échelle, mais bien gagner sa vie dans l’HoReCa est devenu compliqué, et depuis 2020 et le Covid, ça n’a fait qu’empirer. Le coup de massue, ça a été la guerre en Ukraine, avec un budget électricité et gaz qui a explosé. Pour Ivresse, on a reçu une régularisation de 12.000 euros à payer! »

Et le restaurateur d’évoquer l’arrivée des boîtes noires dans les restaurants belges, autrement dit des caisses enregistreuses censées éviter les ventes et le travail au noir, qui ont mis du plomb dans l’aile des restaurateurs. Fini les 60 couverts passés en black. Un mal pour un bien, ou un bien pour un mal, selon qu’on se situe d’un côté ou de l’autre de l’assiette.

« Tu mets le tout dans le shaker et ça donne une situation catastrophique pour l’HoReCa »

« En Belgique on a aussi les accises et les droits de douane pour certains produits, ajoute encore Benjamin Rauwel. Une bouteille de vin va donc déjà te coûter à l’achat deux euros de plus. Ces deux euros, tu dois les récupérer à la vente, c’est ta marge! Donc tu vas multiplier ça par trois, et ta bouteille coûtera six euros de plus à table. »

Une « accumulation de plein de choses » en somme, qui finit par acculer les acteurs de la restauration à faire flamber le prix final de l’addition: « Le coût du travail, la TVA, les coupes budgétaires, le régionalisme qui nous dissuade de recruter du personnel qui vit en Flandre, le télétravail… Tu mets le tout dans le shaker et ça donne une situation catastrophique pour l’HoReCa ».

Service du midi et carafes d’eau gratuites

Mais ces raisons économiques évidentes sont-elles les seules à expliquer des prix parfois exorbitants sur les cartes et dans certaines sandwicheries? Côté consommateur, on perçoit (parfois) les choses autrement selon ce qu’on a dans son assiette.

« Ce qui plombe souvent la note? Les boissons. »

« Payer 28 euros pour des moules-frites, je veux bien, même si ça reste presque deux fois plus cher qu’en France. Mais quand je commande un croque-monsieur et que je me retrouve avec deux petites tranches de pain de mie coupées en triangle, avec juste du jambon et de l’emmental bas de gamme dedans, accompagnées de trois feuilles de salade en sachet, et que je dois payer 15 euros pour ça, j’avoue, ça coince » nous confie encore Anna. La Bruxelloise, maman de deux enfants, adore manger au restaurant entre copines mais aussi en famille.

Et c’est souvent là que le bât blesse. « On est une famille de 4 personnes. Quand on mange au resto, on se retrouve parfois avec une addition conséquente alors qu’on essaie de faire attention. Ce qui plombe souvent la note? Les boissons. En France, on ne se pose pas la question, au moins pour les enfants puisque la carafe d’eau est gratuite. Ici, l’eau est payante. Ok. Mais quand on commande de l’eau pour une table, on a rarement une bouteille d’1,5 litre. Au mieux, on nous propose un litre, mais le plus souvent, en tout cas ici à Bruxelles, seules des petites bouteilles d’eau de 25 ou 50 cl sont à la carte. A 3 ou 4 euros la bouteille + nos boissons à nous, ça a vite fait d’ajouter 15 ou 20 euros à la note finale! »

« Il n’y a pas cette culture-là en Belgique, de manger chaud entrée-plat-petit verre de vin à midi puis retour au boulot. »

Autre élément non négligeable: la culture du menu « all inclusive » est moins présente en Belgique, pays du fritkot et du snack. Bien sûr des menus sont proposés, les midis notamment, mais c’est loin d’être systématique et en dehors de certaines enseignes gastronomiques, on trouvera rarement des formules entrée-plat-dessert-café et certainement pas à des prix attractifs pour les familles avec enfants. Lesquels verront leur menu dédié rarement garni d’une boisson, cette dernière représentant un levier presque vital pour le restaurateur.

Manque à gagner

« Il y a en effet un aspect culturel indéniable, analyse Benjamin Rauwel. Le Belge ne mange pas chaud au lunch. Il y a donc un manque à gagner sur le service du midi, contrairement à la France où le déjeuner, c’est un peu, comme on dit trivialement dans le milieu, la « poubelle ». On se dit tiens, il me reste 4 filets de maquereaux qu’on n’a pas réussi à passer, je vais faire une petite rillette en entrée, et puis y a ça, qu’on a un peu en trop, je vais le mettre en plat, et hop, je fais mon entrée-plat à 18 balles. Mais il n’y a pas cette culture-là en Belgique, de manger chaud entrée-plat-petit verre de vin à midi puis retour au boulot. »

Et force est de constater qu’à Paris – la ville lumière ne brille pourtant pas par ses prix attractifs – on peut encore se faire servir dans un bistrot à sa pause déj’ sans y flamber 10 tickets resto.

« Pourvu qu’on se diversifie pour développer sa boîte, non pas (uniquement) pour la sauver. »

« On est les premiers honteux à exercer ces prix-là! », s’exclame Benjamin Rauwel. Lui-même père de deux enfants, le restaurateur confie ne plus pouvoir tellement se permettre d’aller au restaurant en famille, et se désole de ce fossé qui s’est creusé entre le client et le restaurateur. « Mais les marges sont essentielles dans notre métier, confesse-t-il. Si tu ne les fais pas, tu vas droit dans le mur. »

Malgré toutes les difficultés inhérentes au secteur, le jeune chef toujours plein d’entrain ne souhaite pas se montrer (trop) négatif. Lui qui confie avoir eu à diversifier ses activités reste philosophe: « se diversifier, ça fait partie de notre société… Pourvu qu’on se diversifie pour développer sa boîte, non pas pour (uniquement) la sauver. » Et de conclure: « Je suis plutôt dans un mood où j’essaie de réfléchir à la situation afin de l’améliorer. Mais ça ne peut pas venir que de nous… » Ni du consommateur, devrait-on ajouter, qui aimerait continuer à avoir les moyens d’aller au restaurant, tout simplement.