Il y a cent ans, le designer hongrois Marcel Breuer concevait sa célèbre Wassily Chair ou modèle B3. Adulée, copiée, critiquée aussi, elle incarne encore aujourd’hui l’alliance du design visionnaire et de l’héritage culturel.

On n’a pas besoin d’être vieux pour écrire l’histoire. Parfois, on n’a que 23 ans. Nous sommes en 1925. Marcel Lajos Breuer – Lajkó pour les intimes – enseigne depuis un an au prestigieux Bauhaus. Ce jeune Hongrois, aspirant menuisier et architecte, s’est révélé l’un des meilleurs élèves de l’école allemande d’art, d’artisanat et d’architecture fondée par Walter Gropius.

Ce dernier a tout fait pour convaincre le vingtenaire de prendre la tête de l’atelier d’ébénisterie et de mobilier. En dehors des cours, Marcel Breuer ne cesse d’explorer les meubles de demain. Lorsqu’un lundi ensoleillé, inspiré par sa bicyclette, il assemble une chaise à partir de tubes d’acier courbés, il ne sait pas encore qu’un siècle plus tard, son nom sera connu de tous.

«À ce moment-là, j’étais plutôt idéaliste, confiera plus tard l’intéressé dans une interview avec Knoll, fabricant actuel, à propos de la genèse du modèle B3. J’ai acheté ma première bicyclette à 23 ans. J’ai dit à un ami architecte que le vélo me semblait être un produit parfait, car il n’avait pas changé depuis vingt ou trente ans. Il m’a répondu: «As-tu déjà vu comment on fabrique ces pièces? Comment on cintre ces guidons? Tu trouverais ça intéressant, car ils plient ces tubes d’acier comme des macaronis.»»

C’est cette remarque qu’il gardera en mémoire. Le jeune homme entend explorer l’idée d’utiliser ce même matériau pour un meuble. «J’étais fasciné par la transparence de la forme. Je m’étais rendu compte que le cintrage devait aller plus loin. La chaise devait être entièrement courbée sans points de soudure, afin qu’elle puisse être partiellement chromée et assemblée.»

Le peintre russo-français Wassily Kandinsky, qui réside alors aussi sur le site du Bauhaus, donne un coup d’accélérateur au processus en commandant une chaise pour ses appartements privés. «J’avais un peu peur des critiques et je n’avais dit à personne que je menais ces expériences, expliquera Breuer. Kandinsky est passé par hasard dans mon atelier alors qu’on livrait la première chaise. Il a demandé: «Qu’est-ce que c’est?» Il s’y est beaucoup intéressé et bientôt le Bauhaus tout entier s’est passionné. Un an plus tard, j’avais meublé l’école entière avec ce mobilier.»

Et la B3? Elle serait relancée après la Seconde Guerre mondiale sous un surnom: Wassily.

Pour le peuple

«Avec cette chaise, Marcel Breuer était visionnaire, souligne Gustaaf Cornelis, professeur en sciences du design à l’université d’Anvers. Il fut l’un des premiers designers à réconcilier artisanat et industrialisation de manière accessible. Il cherchait à créer un objet qui répondait vraiment aux besoins esthétiques et sociaux de la société de l’époque, dans l’esprit du Bauhaus.

Aujourd’hui, l’ergonomie est une exigence absolue pour tout nouveau produit, mais à l’époque, c’était révolutionnaire. Ironie du sort: Marcel Breuer et ses collègues du Bauhaus voulaient initialement concevoir du mobilier pour les masses, mais leur marché s’est rapidement trouvé du côté de l’élite. Et c’est encore vrai à l’heure actuelle.»

Aujourd’hui, il faut compter environ 2.200 euros pour une Wassily Chair, sauf à se tourner vers l’une des nombreuses copies disponibles à plus petit prix. Pour un modèle vintage des premières années, le tarif grimpe facilement au double, au triple, voire davantage. «Tout dépendra de l’état, précise la restauratrice et tapissière anversoise Bea Joppen. C’est surtout le cuir qui est déterminant.»

Dans sa carrière, l’intéressée a restauré de nombreux exemplaires. «Pour nous, c’est toujours un honneur de travailler sur une icône pareille. C’est un meuble d’une ingéniosité incroyable: tout s’emboîte comme un puzzle, le cadre tubulaire est autoportant, les petites vis sont quasiment invisibles. Les gens viennent surtout lorsqu’un accoudoir s’est affaissé ou qu’une couture en cuir doit être réparée. Nous essayons de limiter les interventions au strict minimum, car un tel objet doit conserver toute sa valeur. Refabriquer une assise complète, par exemple, serait pour moi une atteinte à l’histoire.»

Avec chaque restauration, une certaine dose de stress est inévitable. «Nous rangeons immédiatement les vis dans une boîte pour n’en perdre aucune. On ne peut pas aller les racheter en grande surface, hein!» s’amuse-t-elle.

La renaissance

Au fil des années, la Wassily a inspiré de nombreux designers: Ludwig Mies van der Rohe, Charlotte Perriand, Eileen Gray ou encore Philippe Starck. Si les musées et les historiens s’accordent aujourd’hui sur le génie de Marcel Breuer, l’accueil initial est plus mitigé. Dans les années 1920, son design paraît trop révolutionnaire. «Lors d’une exposition, des visiteurs sautaient dessus pour la détruire, se souviendra-t-il plus tard. Ils pensaient que ce meuble annonçait la fin du monde.»

Ces réticences semblent bien loin. Les meubles du concepteur ont connu une véritable renaissance ces dix dernières années. Lors du centenaire du Bauhaus en 2019, la marque de mode Supreme a lancé sa propre version de la Wassily, vendue rapidement. La même année, Knoll a proposé une édition limitée de cinq cents exemplaires en acier noir, si prisée que l’éditeur a introduit en 2024 de nouvelles finitions colorées pour certains designs Bauhaus, dont la B3, désormais disponible en laque blanche, noire ou rouge foncé.

Le label de lunettes Neubau a baptisé l’une de ses montures du nom de la chaise, tandis que des cinéastes l’ont utilisée pour habiller leurs décors, de Promising Young Woman à X-Men: Le Commencement. Et si vous tapez «Wassily Chair tattoo» dans Google, vous trouverez une foule d’adeptes qui se la sont fait tatouer sur la peau.

Nul doute que Marcel Breuer aurait eu besoin de s’asseoir en voyant cela. Et pourtant, l’écho des premières critiques n’a jamais totalement disparu. Le design est parfois qualifié de «clinique» ou «froid». Même l’architecte d’intérieur gantois Pieterjan reste réservé malgré sa valeur culturelle. «Je trouve la chaise trop stricte, trop rigide.

Si elle reste populaire cent ans après, c’est parce qu’elle est d’une honnêteté absolue: ce que vous voyez est ce que vous obtenez, soit un cadre métallique sur lequel est tendu du cuir. Cela lui confère une intemporalité et un minimalisme que beaucoup de Belges apprécient. Elle fonctionne surtout dans des environnements impersonnels, comme les banques.

La vraie question est de savoir si c’est encore un objet utilitaire ou bien une forme d’art appliqué qu’une certaine clientèle fait entrer chez elle.» Le spécialiste admet toutefois que la chaise survivra encore un siècle. «Ce qui est bien fait traverse toujours le temps, surtout lorsqu’il s’agit d’un héritage culturel.»

Un objet d’art

«Il y aura toujours des passionnés de design qui voudront posséder un Breuer, comme les mélomanes continueront à acheter des pianos à queue anciens, renchérit l’historien Gustaaf Cornelis. La chaise est même un objet d’art, fascinant à contempler. Ce qui la rend unique, c’est aussi la simplicité de sa composition – un bloc incliné dans un autre bloc – et la parcimonie avec laquelle Marcel Breuer a réussi à créer une œuvre où chaque élément est indispensable.

La Wassily ne disparaîtra pas des radars, elle aura toujours une place dans les cercles les plus raffinés. Et dans cent ans, de nouveaux journalistes écriront des articles, ravivant l’intérêt de toute une génération. Les copies bon marché n’auront par ailleurs jamais l’aura d’une version certifiée.»

Lorsque Bea Joppen a eu, il y a six ans, l’occasion d’acquérir deux exemplaires arrivés dans son atelier, elle n’a pas hésité une seconde. «Nous avons dû les restaurer complètement, ils n’avaient même plus de revêtement. Mais je ne les revendrai jamais.

Pour moi, ce ne sont pas des chaises, mais des œuvres d’art. Qu’elles portent le nom de Kandinsky n’est pas un hasard. Si le modèle reste si prisé, c’est grâce à son design innovant. Et en plus, il est confortable. C’est un meuble qui en impose.»

De son côté, feu Marcel Breuer n’aurait jamais qualifié son œuvre d’objet d’art. «C’est mon travail le plus extrême, disait-il. Le moins artistique, le plus logique, le moins convivial et le plus mécanique.» Parfois, il suffit simplement d’avoir des amis qui vous donnent le petit coup de pouce nécessaire.

EN BREF

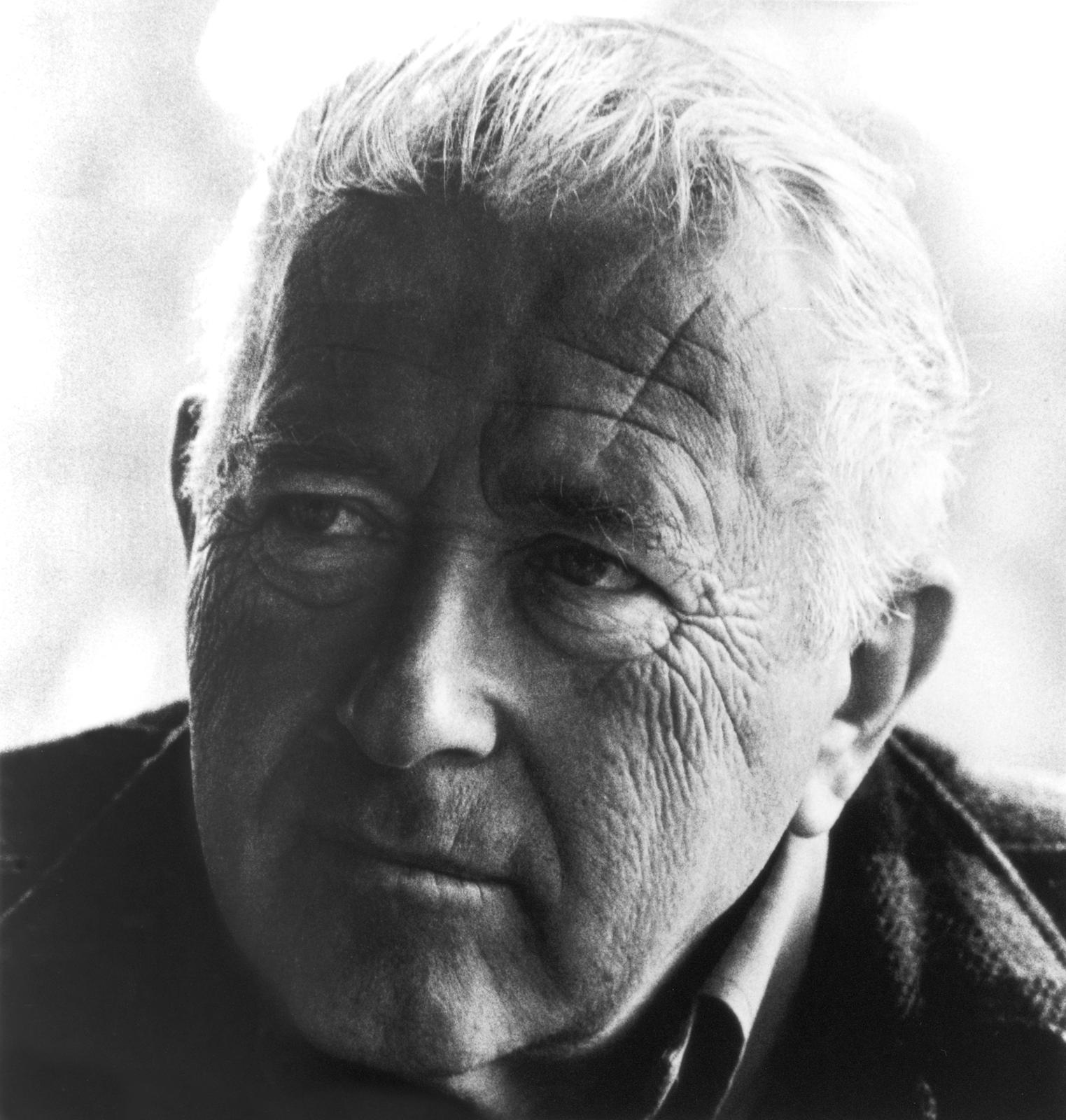

Marcel Breuer (1902–1981)

Architecte et designer de mobilier hongrois.

Dans les années 1920, il prend la direction de l’atelier de mobilier du Bauhaus, où il expérimente de nouveaux matériaux et formes.

Dans les années 1930, il s’exile aux États-Unis et collabore avec Walter Gropius sur des projets modernistes pionniers.

Marcel Breuer est l’auteur de bâtiments emblématiques tels que le Whitney Museum of American Art à New York (1966). Plus près de chez nous, on lui doit l’ancienne ambassade américaine de La Haye (1959), ainsi que le grand magasin De Bijenkorf à Rotterdam (1959).