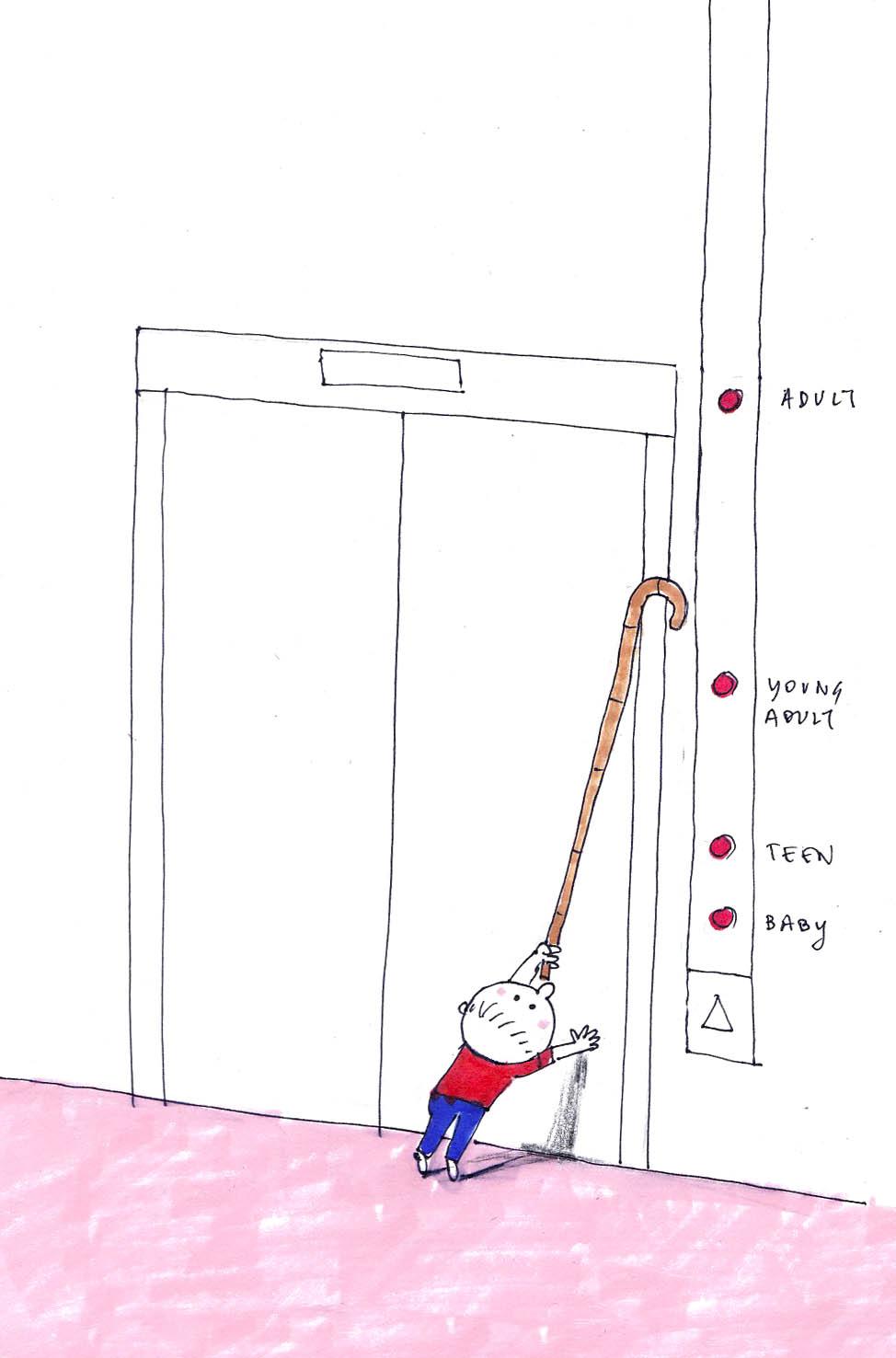

Serait-il devenu ringard d’être un adulte? Les critères qui font que nous le sommes (ou pas) sont loin d’être objectifs. Et sans surprise, les hommes et les femmes ne sont pas logés à la même enseigne.

Quand se sent-on adulte? Il y a de fortes chances que chacun de nous ait une réponse différente à cette question. Nous connaissons tous des sexagénaires qui se comportent comme des ados, et des jeunes de 16 ans qui font preuve d’une maturité impressionnante. Pourtant, du point de vue de la législation belge, il n’y a pas de place pour le doute: nous devenons adulte à 18 ans.

Un basculement daté qui, pour Wim Beyers, professeur de psychologie du développement à l’université de Gand, n’a aucun sens. « Le passage à l’âge adulte n’est pas du tout aussi strict ni aussi simple à définir. »Au milieu du siècle dernier, les choses semblaient nettement plus claires. On devenait adulte lorsqu’on allait travailler ou qu’on se mariait. Mais les années 1970 ont tout chamboulé.

Que dit la biologie?

«Les gens ont commencé à vivre ensemble et à faire des enfants sans passer devant le bourgmestre, pointe Martijn Van Heel, professeur de psychologie du développement à la VUB. Ils ont fait le choix de vivre seuls ou même de divorcer. Les études se sont rallongées, décalant de facto l’âge d’une possible union et l’arrivée des enfants. Tout est devenu plus flou. » Désormais, c’est au tour des générations Y et Z, confrontées à d’autres contraintes que celles de leurs parents, de définir à leur tour les contours de «leur» âge adulte.

Si vous espérez trouver des réponses scientifiques inattaquables du côté de la biologie, vous risquez hélas d’être déçu, comme nous l’explique Rudi D’Hooge, professeur de biopsychologie à la KU Leuven. Avoir un squelette adulte ou des organes suffisamment développés pour concevoir des enfants ne constitue qu’une partie de l’équation.

‘Il y a quelques générations, c’est à l’adolescence que l’on cherchait à savoir qui l’on était et ce que l’on voulait faire de sa vie. Cela se passe plus tard désormais.’

« Pour parler d’âge adulte, nous préférons partir du cerveau, souligne ce spécialiste. Or, il y a tellement de choses que nous ne savons pas encore qu’il est impossible de tracer une véritable ligne de démarcation. Notre cerveau commence à se développer pendant la période prénatale et cela va prendre de 20 à 30 ans selon les individus ».

Des prétendues différences

Pour l’enseignant, « toutes les zones ne se développent pas au même rythme. Le cortex préfrontal, qui permet de contrôler nos émotions et de faire en sorte que nous ne nous jetions pas par terre comme des bambins lorsque nous sommes en colère ou malheureux, se développe en dernier. C’est grâce à lui que nous sommes conscients de ce que nous faisons et que nous ressentons de l’empathie. Il arrive à maturité vers l’âge de 25 ans, ce qui, pour les neuroscientifiques, ne signifie pas qu’il soit «achevé» pour autant. Car il est plastique et continue d’évoluer tout au long de notre vie. »

Quant aux prétendues différences physiologiques entre les hommes et les femmes, selon Rudi D’Hooge, elles n’existent pas. « Si l’on observe une différence de comportement, de développement ou de maturité, c’est parce que nous grandissons dans des environnements différents. Et non parce que nos cerveaux ne seraient pas constitués pareil. Votre style de vie est crucial. Si vous devez vous comporter comme un adulte plus rapidement, parce que vous vivez seul, par exemple, votre cerveau se développera différemment. Si vous grandissez dans l’isolement le plus complet, il y a même un risque pour que vous ne deveniez jamais adulte ».

Que dit la psychologie?

Pour notre expert, « la manière dont on traite les garçons et les filles dès la naissance diffère. Si l’on constate que les jeunes filles sont plus matures que les garçons, il y a de fortes chances que cela soit dû au fait que les comportements ludiques, irresponsables et le goût du risque sont davantage tolérés chez les garçons que chez les filles. »

Il est intéressant de noter également que l’âge adulte en soi n’est pas étudié de manière intensive. « La moitié des psychologues du développement étudient les cinq premières années de la vie, souligne Wim Beyers. 30% s’intéressent à l’adolescence. Et un groupe de plus en plus important travaille sur les troisième et quatrième âges. Mais l’entre-deux reçoit moins d’attention. Ce qui est regrettable. »

Martijn Van Heel tient toutefois à nuancer ce propos. « Des aspects bien particuliers de l’âge adulte sont également étudiés, par exemple, dans le cadre de la psychologie du travail ou de l’organisation », assure-t-il.

Immaturité, où placez-vous la norme?

Pour préparer cet article, nous avons interrogé un panel sur ce qui définit aux yeux de ses participants l’(im)maturité.

- En vrac, dans les réponses les plus fréquentes, ne pas prendre ses responsabilités caracole en tête, tout comme le manque d’indépendance. L’incapacité à s’excuser et le manque de savoir-vivre arrivent ensuite.

- Suivis de près par l’indécision et le fait de ne pas assumer les conséquences de ses actes. «Briser le cœur de quelqu’un et s’attendre à ce qu’il vous respecte encore, par exemple», précise ainsi l’un des interrogés.

- Sont aussi pointés du doigt: l’avarice, un sens des priorités erronés et la négation des privilèges dont on a bénéficié. «Penser que l’on a réussi par soi-même alors que l’on est simplement allé travailler dans l’entreprise familiale», nous a-t-on dit plus précisément.

- Mentir, ne pas reconnaître ses erreurs, se trouver sans cesse des excuses, se sentir toujours lésé, tout mettre sur le dos de son enfance ou de sa mère… La liste s’allonge. Pour beaucoup, avoir des rêves irréalistes – notamment sur le plan amoureux ou professionnel – est aussi un signe patent d’immaturité.

Des doléances très spécifiques

- Au même titre que le fait de faire passer son plaisir avant tout. Et de ne pas avoir d’objectifs à long terme. Notamment lorsqu’il s’agit de s’engager dans une relation amoureuse.

- Arrivent aussi toute une série de doléances plus spécifiques. Ne jamais lire de livres ou être difficile avec la nourriture – comme ne jamais manger quoi que ce soit qui vienne de la mer ou du fromage. Refuser de passer son permis de conduire et dépendre des autres pour chacun de ses mouvements.

- Bouder sans expliquer pourquoi. Regarder les gens de haut parce qu’ils n’ont pas les mêmes goûts que vous et porter des jugements à l’emporte-pièce.

- Et vous, qu’auriez-vous ajouté?

Le syndrome du nid vide

Au cours des dernières décennies, les spécialistes du développement ont pointé l’émergence d’une nouvelle étape. « Le professeur américain Jeffrey Jensen Arnett parle ainsi du «jeune âge adulte», soit la période entre l’adolescence et l’âge adulte proprement dit, explique Wim Beyers. Il y a quelques générations, c’est à l’adolescence que l’on cherchait à savoir qui l’on était et ce que l’on voulait faire de sa vie. Cela se passe plus tard désormais. »

‘Notre société est obsédée par la jeunesse. Devenir adulte, ce serait comme accepter de se résigner à une vie ennuyeuse et insignifiante.’

Aujourd’hui, 40% des jeunes hommes et 28% des jeunes femmes de 25 à 29 ans vivent encore chez leurs parents. Un facteur économique entre en jeu, mais même ceux qui travaillent et ont un bon revenu ne semblent pas motivés pour quitter le domicile parental. Et leurs parents y sont aussi pour quelque chose.

« Avec des familles plus petites, le nid se vide plus rapidement, analyse Wim Beyers. Néanmoins, le rôle du parent est d’élever son enfant pour qu’il devienne un adulte responsable et de l’encourager à faire des pas vers l’indépendance. »

Trois critères évidents

Pour la philosophe Susan Neiman, directrice du prestigieux Einstein Forum à Berlin et autrice du livre Grandir: Eloge de l’âge adulte à une époque qui nous infantilise, s’il est si difficile aujourd’hui de grandir, c’est parce que cela implique de parvenir à concilier ses idéaux et d’accepter le monde tel qu’il est.

« Notre société est obsédée par la jeunesse, écrit-elle. Devenir adulte, ce serait en quelque sorte accepter de se résigner à une vie ennuyeuse et insignifiante. En décrivant la vie comme un long déclin, nous laissons entendre aux plus jeunes qu’ils ne doivent pas en attendre grand-chose, et nous leur apprenons à ne rien réclamer. Cela arrange bien notre société capitaliste qui repose sur notre infantilisation. Car elle présuppose que le bonheur consiste à collectionner toute sa vie des «jouets». »

Jeffrey Jensen Arnett a défini trois critères qui déterminent le statut d’adulte: prendre ses responsabilités, prendre soi-même ses décisions et être indépendant financièrement. L’obtention d’un diplôme, d’un emploi et d’un logement sont des indicateurs, comme le fait de fonder une famille. Ces critères sont directement dépendants du modèle culturel dans lequel vous aurez grandi, comme le démontre l’étude réalisée par Cécile Van de Velde sur un large panel de jeunes Européens âgés de 18 à 30 ans.

Que dit la philosophie?

Dans le livre Devenir adulte, la chercheuse pointe aussi l’influence de facteurs politiques, sociaux et culturels sur ce qui nous pousse ou non plus rapidement dans la vie adulte. Ainsi, une jeunesse longue et exploratoire s’inscrivant dans une logique de développement personnel prévaut au sein des sociétés nordiques. Un cadre libéral, observé au Royaume-Uni, favorise le développement d’une jeunesse plus courte, tournée vers l’émancipation individuelle. Alors que des sociétés méditerranéennes favoriseraient une logique d’attente au foyer parental des conditions nécessaires à une installation stable dans la vie adulte.

Selon la philosophe Tinneke Beeckman, notre monde a radicalement changé au cours du siècle dernier, ce qui a modifié notre vision de l’âge adulte. Avec l’augmentation de la prospérité et de l’espérance de vie, la diminution des maladies et de la mortalité infantile, nous sommes, dans une certaine mesure, plus insouciants que nos ancêtres.

« Ce qui est certainement frappant, c’est qu’aujourd’hui, nous considérons que l’âge adulte est synonyme d’autonomie et d’indépendance financière, souligne-t-elle. Il s’agit de réussir, et tout doit rapporter. Notre système économique est très coercitif et limite notre liberté. Même si nous sommes socialement et légalement libres de faire beaucoup de choses, nous traitons souvent d’immatures les personnes qui veulent sortir de ce carcan. »

Faussement libres

Devenir adulte, c’est aussi se confronter à notre rapport à la règle. Cela implique-t-il toujours de s’y conformer? Ou au contraire d’être capable de penser par soi-même pour, s’il le faut, la contester? « Un adulte, affirme Susan Neiman, transforme le monde de sorte qu’il ressemble davantage à ce qu’il devrait être, sans jamais perdre de vue ce qu’il est vraiment. » C’est être capable en somme de faire évoluer une norme qui peut-être ne nous convient pas.

« Les enfants qui regardent les adultes pensent voir des gens libres de faire ce qu’ils veulent, analyse Tinneke Beeckman. Mais en réalité, parce qu’elles ont du recul sur elles-mêmes, qu’elles se connaissent bien et sont capables de se projeter sur le long terme, ces personnes écoutent une voie intérieure qui les guide et qui limite aussi leur liberté. Le paradoxe de notre époque est que nous pensons que nous décidons de tout alors que nous imitons ce que font les autres. Prendre conscience de cela, c’est peut-être un signe de maturité. »

‘Les femmes ont longtemps été considérées comme des enfants qu’il faut tenir par la main.’

Et, en matière de normes sociales, on sait que les hommes et les femmes ne sont pas logés à la même enseigne. « Jusqu’en 1949, les femmes n’avaient pas le droit de vote, rappelle Tinneke Beeckman. Et il a fallu attendre 1976 pour que les femmes mariées puissent ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de leur mari. Pensez à Ibsen et à sa pièce Une maison de poupée: les femmes n’y sont pas considérées comme des adultes. Elles restent à jamais des enfants qu’il faut tenir par la main. »

Ne pas se résigner

Si en Europe, les femmes bénéficient désormais des mêmes droits que les hommes devant la loi, la société est loin d’être, dans les faits, égalitaire, estime Tinneke Beeckman. « Musk avec ses 14 enfants est tout sauf l’incarnation d’un père responsable. Mais on en rit. Imaginez un seul instant qu’une femme se comporte de la sorte. »

Les biais qui existent encore aujourd’hui proviennent certainement d’une vision très masculine de l’âge adulte qui associe la maturité à l’ennui, ce que conteste fermement Susan Neiman. « L’expérience et le sérieux n’excluent pas la fantaisie, plaide-t-elle. Il faut revendiquer le droit de vouloir s’amuser à tout âge. Ça peut-être aussi cela ne pas se résigner. » La journaliste Julie Beck a parfaitement résumé dans The Atlantic la complexité de l’âge adulte et nous lui laisserons le mot de la fin.

« On peut élaborer une législation à ce sujet, mais elle n’est pas infaillible. Les normes sociales changent, nous pouvons choisir des rôles moins traditionnels. Mais en fin de compte, chaque individu doit se définir lui-même. L’âge adulte est une peinture impressionniste. Si vous la regardez de loin, vous voyez une image floue, mais si vous mettez votre nez dessus, vous voyez des millions de coups de pinceau. Imparfaits, irréguliers, mais faisant clairement partie d’un tout. »

Lire aussi : peut-on être le parent de notre animal de compagnie?