Ils ont tous les trois étudié l’architecture à Bruxelles puis sont (re)partis dans leur pays d’origine. Ce qu’ils ont appris ici, ils l’ont passé au prisme de leur situation locale. Trois discussions virtuelles qui en disent long sur le gap qui existe entre nos réalités et les leurs. Mais aussi sur ce qui nous rassemble.

Mariam Sy est malienne et a étudié à l’Institut Victor Horta, de 1999 à 2004. « Je suis arrivée par hasard en Belgique. J’ai débarqué en septembre, il faisait froid, c’était horrible… », raconte celle qui, aujourd’hui, est à la tête d’un bureau d’une dizaine de personnes, à Bamako.

Après vos études, vous êtes retournée en Afrique?

Oui, pour y faire mes stages. Mais je me suis prise de passion pour l’architecture en terre et je suis repartie à Grenoble pour une formation. Ensuite, j’ai eu l’opportunité de travailler sur des projets de patrimoine, au Nord du Mali, durant deux ans avant de revenir à Bamako, en 2008 et d’y créer mon cabinet, avec des hauts et des bas, dans un contexte africain où j’ai dû m’adapter à la façon de construire.

C’est-à-dire…

J’ai appris l’architecture en Belgique, mais c’est sur le terrain que j’ai intégré le métier d’architecte. Le fait de travailler sur des chantiers de restauration, de côtoyer des vieux maçons, des gens qui utilisaient certaines techniques depuis des décennies, m’a fait prendre conscience que les solutions à une question constructive ne sont pas uniques et internationales, qu’il faut en trouver localement.

Est-ce que le rôle de l’architecte est reconnu au Mali?

Les textes de loi — inspirés de l’Occident bien évidemment — imposent la signature d’un architecte. Mais pour la plupart des gens, il s’agit seulement d’une contrainte administrative. Le public qui fait appel à un architecte est restreint, même si ça évolue… Quand je suis arrivée en 2006, sur une centaine d’architectes, j’étais la troisième ou quatrième femme et aujourd’hui, on est plus de 200 à pratiquer ce métier dont une cinquantaine de femmes, je pense. Les gens commencent lentement à voir la différence entre une maison conçue ou non par un architecte. Mais ça reste citadin comme démarche.

Et en tant que femme, est-ce compliqué?

En Belgique, je n’ai jamais vu de différence entre hommes et femmes ; j’avais l’impression qu’on était même plus de filles aux études. Mais quand je suis revenue au Mali, je me suis dit que les femmes n’étaient pas représentées dans ce métier. Les codes, les conversations et les réunions sont très masculins. Ici, en tant que femme, si on veut se faire respecter, il faut en faire plus que les hommes et avoir un caractère assez fort pour montrer qu’on est d’abord architecte.

Avec le recul, est-ce que ce diplôme européen vous a été utile?

A l’époque, je n’ai pas vraiment eu le choix car il n’y avait pas d’école d’architecture au Mali. Mais je vis ça comme un avantage d’avoir pu suivre mes études à l’étranger, notamment par rapport à l’ouverture d’esprit car j’ai appris plein de choses sur d’autres cultures. A l’université, on apprend à apprendre, à trouver des clés pour comprendre. Et j’ai été chercher moi-même ce qu’il faut savoir pour exercer mon métier au Mali.

La diversité était présente dans vos études?

Je dirais que oui. Dans tous les cas, on nous ouvrait les yeux sur le monde. Quand j’étais lycéenne, je rêvais de grande architecture internationale en Amérique, en Nouvelle-Zélande… Ma formation à Bruxelles m’a finalement fait découvrir mes racines. J’ai compris qu’il y avait des choses intéressantes dans mon pays, architecturalement parlant.

Aujourd’hui, vous essayer de faire passer ce message chez vous aussi…

Même si ma pratique est diversifiée, parce qu’il n’y a pas assez de demandes pour vivre uniquement avec des projets en terre, je m’oblige à en faire un ou deux par an, car je milite pour l’association Fact Sahel — active dans tout le Sahel (Niger, Sénégal, Tchad, Mali…) — revendiquant que ces techniques deviennent la norme chez nous et entrent dans les cultures constructives modernes et urbaines. L’architecture qu’on promeut actuellement au Mali est basée sur ce qui se fait à l’international, alors que chaque pays a son climat, ses matériaux, sa façon de vivre.

La réflexion environnementale n’est pas encore en marche?

Quand on arrive avec ces idées écologiques, les gens pensent qu’on veut leur imposer des histoires de Blancs. Certains ne croient pas au réchauffement climatique… Mais on leur explique que quand ils vont voir leurs parents au village, ils constatent d’eux-mêmes que les maisons traditionnelles sont moins chaudes, sans air conditionné. J’ai conçu ma maison avec des grandes baies vitrées et un design contemporain… mais en terre. Ça apporte des preuves. Les gens me disent: « On pensait que tu te construisais une case, mais apparemment ça peut fonctionner! »

Avec le recul, quel regard portez-vous sur ce qui se fait en Europe?

Les cinq premières années, je me disais que j’étais en train de désapprendre ; que j’allais m’enfermer au Mali ; j’essayais de me mettre à niveau par rapport à l’Occident. Mais aujourd’hui, j’ai tellement d’objectifs d’adaptation au niveau local que je ne suis même plus ce qui se passe en Belgique. Quand je revois mes camarades de classe, ils sont étonnés de voir l’étendue des projets que je peux mener dans mon pays. Eux ne sont pas habitués à pouvoir gérer des missions d’un bout à l’autre.

a-architerre.com et factsahelplus.com

Joe Bitar a créé la faculté d’architecture de l’Université Saint-Joseph, à Beyrouth, il y a un an et demi, et est à la tête du bureau 4b avec sa soeur et son père. Le diplômé de Saint-Luc Bruxelles est retourné au Liban « dans les belles années ». La situation qu’il dépeint aujourd’hui est bien plus noire…

Etre directeur d’une jeune faculté, en pleine pandémie et dans la situation politique et économique du Liban, c’est tenable?

C’est véritablement compliqué: enseigner l’architecture online, c’est laborieux et à cela vient se coupler la crise politico-financière du pays. La valeur de la livre libanaise a été divisée par dix en un an et nous n’avons pas accès à nos comptes bancaires. L’université est en situation financière complexe, les salaires des enseignants ont donc perdu les 9/10e de la valeur pour atteindre des montants ridicules alors que, dans les magasins, la plupart des produits sont importés et les prix n’ont donc pas changé. Bilan: enseigner aujourd’hui relève plus d’un engagement social et du bénévolat. Au-delà, au niveau de la société libanaise, ce n’est même plus une précarité qui s’installe, c’est un changement fondamental de mode de vie et de société: la classe moyenne est en train de disparaitre et toute une couche dynamique et active de la population semble devoir émigrer. Du côté de notre agence, tous les chantiers sont stoppés, à part quelques-uns à l’international. Plus rien ne tourne au Liban pour l’instant. Ça explique aussi pourquoi nous n’avons que des images de la plupart de nos nouveaux projets, pas encore de photos.

Vous êtes revenu voir ce qui se faisait dans le pays où vous aviez étudié pour créer le programme de votre faculté…

Les Libanais, et l’Université Saint-Joseph, sont historiquement tournés vers la France et nous avons analysé ce qui était enseigné là-bas mais finalement, nous nous sommes davantage basés sur l’approche de l’enseignement propre à la Suisse et la Belgique: plus universitaire, plus multiculturelle, plus multidisciplinaire et plus équilibrée entre arts et techniques ; ce qui est davantage en adéquation avec le métier localement. Evidemment, les cours sont réorientés et adaptés en fonction des thématiques et des spécificités locales.

Pourquoi avez-vous étudié en Belgique?

Au départ, j’étais inscrit à l’Université américaine de Beyrouth, mais la guerre était récente et l’ambiance était tendue. J’avais envie de respirer autre chose. J’ai visité les écoles de Paris et Bruxelles et j’ai aimé « l’échelle humaine » de Saint-Luc. Je n’avais pas la maturité de me demander si l’enseignement allait être adapté à ce que je ferai plus tard… Je sortais de la guerre civile où je vivais dans un monde clos entre le collège jésuite où j’ai vécu ma scolarité et mon quartier. Les deux premières années à Bruxelles, j’ai vraiment découvert un autre mode de vie, une nouvelle façon de voir les choses…

Vous vouliez retourner à Beyrouth juste après?

C’était le plan initial, mais je me suis rendu à Paris où j’ai travaillé plusieurs années pour la société Oger International qui construisait principalement sur le Golfe et l’Arabie saoudite. Nos activités étaient notamment axées sur des projets de résidences de luxe pour les familles princières, souvent des villas très riches, voire extrêmement kitsch. En 2009, Oger m’a chargé de créer une agence à Beyrouth, ce qui a déclenché mon retour au Liban. Puis en 2011, j’ai décidé de rejoindre l’agence de mon père et de la redynamiser avec lui et ma soeur sous le nom de 4b Architects. Nous réalisons des projets d’architecture, d’ingénierie et d’urbanisme au Liban mais aussi à l’international, dans le Golfe, en Asie centrale… C’était alors de belles années à Beyrouth, où tout semblait possible, où ça bouillonnait d’idées et de créativité. Malheureusement, à partir de 2015, les choses ont progressivement pris une autre tournure…. D’une équipe d’une trentaine avant la crise, on n’est plus que 6 à 7 pour essayer de traverser cette période.

Votre bagage européen vous a-t-il finalement servi?

Au Liban, nous construisons très différemment. C’est un pays dense, avec une géographie de villes et de montagnes, et les règles permettent de construire des bâtiments très hauts. La relation aux clients est aussi assez complexe: ils sont show off, ils recherchent souvent quelque chose qui se distingue des autres, qui se voit, loin de bâtiments qui respectent le lieu, leur entourage et la société. L’architecture est généralement vue comme un bel objet à venir poser avec le maximum de mètres carrés vendables. Essayer de leur transmettre des notions environnementales ou énergétiques est également un combat difficile. L’héritage de la Belgique et de Saint-Luc, c’est plutôt dans la manière de penser, la démarche pour aborder une question. J’essaye de montrer une architecture juste, simple et intemporelle, en adéquation avec les besoins du client et le contexte.

Y a-t-il des règles d’urbanisme strictes au Liban?

Il y a un règlement de construction très lourd et compliqué, mais surtout, très mal conçu. Sans vision de l’espace, de la ville ou du territoire, ces règles se limitent finalement à maximiser les mètres carrés à construire dans la surface d’un terrain. Cela génère une architecture complètement chaotique, même en montagne.

En tant qu’architecte, vous avez un rôle militant?

A titre personnel, j’essaye d’être militant et activiste depuis que je suis là. Je supporte plusieurs associations: on tente d’empêcher la démolition du tissu traditionnel, de défendre les enjeux environnementaux… Depuis deux ans, l’activisme politique est devenu essentiel, voire existentiel car il faut absolument que les choses changent et qu’une nouvelle classe politique se mette en place avec une vraie vision du pays. Combats qui n’aboutissent pas jusqu’à présent, hélas.

Diriez-vous que la diversité était présente dans vos études et que cela vous a aidé dans votre parcours?

Les choses doivent avoir évolué depuis la fin des années 90. Il n’y avait pas de profs issus de l’immigration, et les échanges internationaux étaient à leur début. Mais il y avait déjà une magnifique bibliothèque avec des ouvrages de tous les horizons, des cours d’histoire qui abordaient l’architecture mondiale, et des enseignants passionnés – dont certains ont accompagné mon parcours jusqu’à aujourd’hui – qui nous ont donné des approches architecturales, certes, initialement, en rapport avec le contexte belge mais qui, qu’on conçoive en Arabie ou au Liban, nous permettent de nous adapter et de nous projeter dans les spécificités du contexte.

4barchitects.com

Diplômé de l’Institut Victor Horta (ULB), Sinan Logie a travaillé plusieurs années pour L’Escaut, l’atelier d’Olivier Bastin, qui fut un temps bouwmeester bruxellois. En 2010, le Belgo-Turque emménage à Istanbul. « J’étais amoureux de cette ville et il fallait que je règle ça », confie-t-il.

Comment s’est passé ce retour aux racines maternelles?

Je suis arrivé là-bas alors que la Turquie était en plein boom économique. Istanbul, et tout le pays, était un grand chantier et je me disais qu’il devait y avoir de bonnes opportunités sur place. J’ai toutefois assez vite déchanté, à la fois par rapport à l’autoritarisme politique qui allait grandissant et aux effets néfastes du néolibéralisme, beaucoup plus visibles dans cette géographie-là. Les verrous de l’état social n’existent pas comme dans la vieille Europe. A la fois éthiquement et intellectuellement, je n’ai pas trouvé ma place, avec la vision de l’architecture que j’avais. En Belgique, j’étais habitué à une pratique de l’architecture culturelle, sociale, avec des processus participatifs. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à dessiner des espèces de gratte-ciel au bord d’une autoroute urbaine et là, je me suis dit: « Nom de Dieu, ça ne va pas. » Ça m’a fait réagir.

Concrètement…

J’étais dégouté, j’ai arrêté l’architecture. En 2013, j’ai commencé à enseigner à l’Université Bilgi d’Istanbul. Et en 2015, nous avons fondé, avec une vingtaine d’activistes urbains, le Centre de justice spatiale.

Avec quel objectif?

Nous y documentons les transformations urbaines et rurales en Turquie. Nous aidons aussi des villages à lutter contre la construction de centrales hydrauliques, des quartiers informels menacés d’éviction forcée à résister… Notre pratique se base sur la marche à travers la ville, pour observer, à l’échelle du piéton, les mutations en cours. Istanbul est passée de 1 million d’habitants en 1950 à 18 millions aujourd’hui. Le temps de cligner des yeux, trois nouvelles tours se construisent… C’est une vitesse à laquelle on n’est pas habitués à Bruxelles où on attend deux ans pour avoir un permis de bâtir.

En parallèle, vous avez également glissé vers l’art…

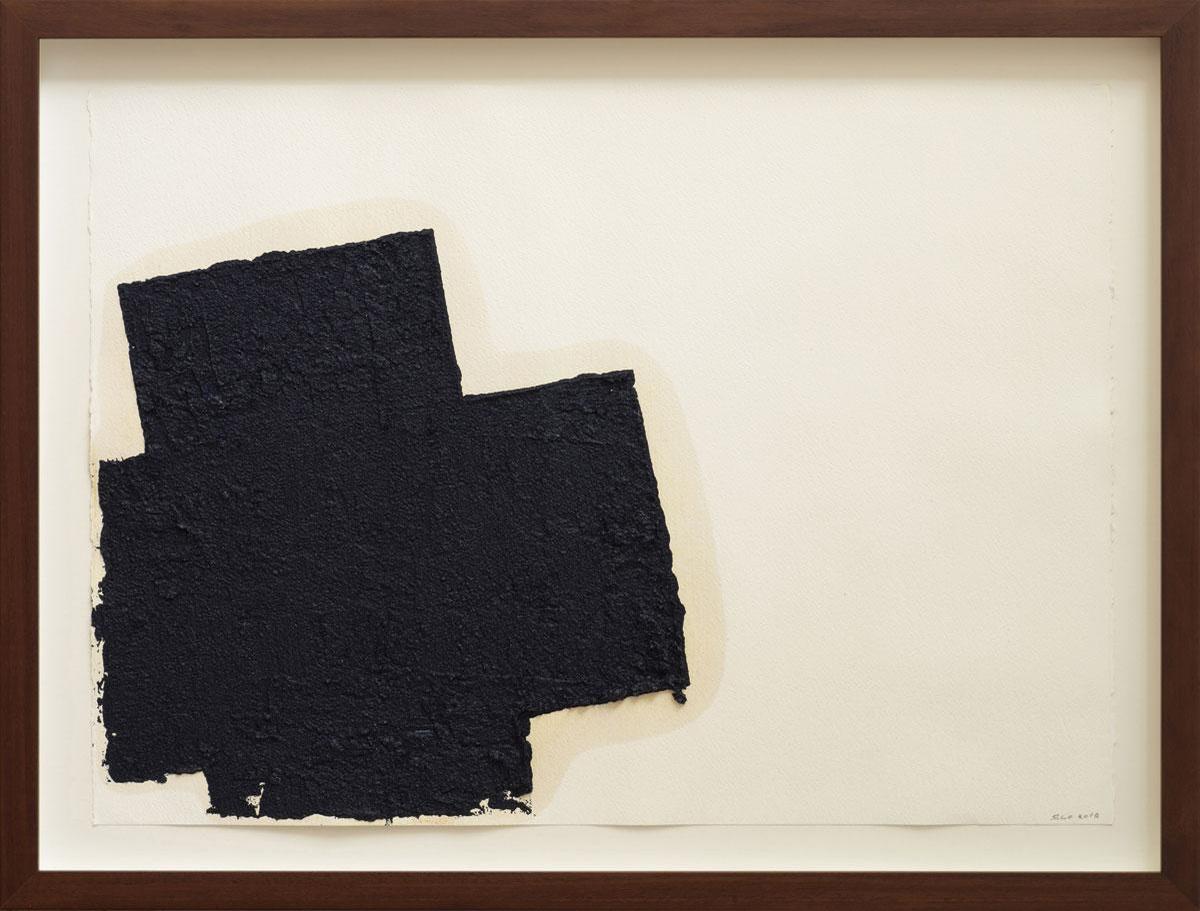

En 2014, ma pratique artistique, qui était présente par plaisir depuis mes études, s’est réveillée. J’ai rencontré mes galeristes et fait ma première expo et depuis, mes oeuvres d’art s’inspirent des tensions entre l’urbain et le rural, la ville et la nature et les images mentales qu’on peut ressentir en traversant Istanbul. J’ai commencé avec de l’encre de chine sur papier mais j’ai évolué vers des sculptures en béton et bois, des installations… J’essaye de travailler comme un architecte, c’est juste à une autre échelle.

Votre parcours belge semble loin. Vous a-t-il apporté quelque chose?

C’était un plus. Le côté libre-exaministe de l’ULB — de nous permettre de nous trouver nous-mêmes et de ne pas suivre un maître — a été l’une des richesses de ma formation. Et l’approche socialement engagée et participative d’Olivier Bastin est une spécificité que j’ai pu apporter ici. Avec les amis du Centre de justice sociale, on a aidé au développement de 28 logements sociaux pour des victimes du tremblement de terre de 1999. Ils ont lutté pendant quinze ans pour avoir un terrain à bas prix de l’état. Même si on est dans un pays où tout semble fou et autoritaire, on trouve quand même quelques fissures dans lesquelles il y a des marges de manoeuvre et de négociation ; ça donne un peu espoir…

La diversité était-elle présente dans vos études?

Dans les années 90, la diversité n’était pas encore présente dans le milieu académique bruxellois. J’ai eu une éducation relativement euro-centrique.

Comment est considéré l’architecte en Turquie?

Mal… Dans beaucoup d’appels d’offre, même pour des projets publics, on sélectionne un entrepreneur et c’est lui qui amène son architecte et fait dessiner le projet en fonction de ses désidératas. Les architectes sont au bas de l’échelle du secteur de la construction. Il y a par contre énormément d’universités et de diplômés, la concurrence se veut sauvage.

Comment préparez-vous vos étudiants à cela?

Je commence l’atelier en leur disant que les études sont fantastiques car on apprend à voir la vie à 360 degrés. Je leur explique qu’il y a assez de béton sur la planète mais qu’ils doivent se servir de ce qu’ils apprennent pour réfléchir, changer le monde… Je leur dis: « Faites de la mode écologique, écrivez des livres, devenez cinéaste ou artiste comme moi, si ça vous amuse… Mais attendez-vous à ce que 80% d’entre vous ne fassent pas d’architecture. »

Y a-t-il une conscience écologique qui se réveille en Turquie?

Pas du tout. Certes, les autorités ont signé certaines lois européennes pour continuer les négociations avec l’Union. Mais elles sont rarement appliquées. Par contre, depuis 2019, le nouveau maire d’Istanbul est de l’opposition — après 25 ans de règne du parti d’Erdogan — et il développe une réflexion intéressante axée sur des questions écologiques. Mais ça reste de petites gouttes ici et là.

Vous referez un jour de l’architecture?

J’ai encore des parts dans la coopérative de L’Escaut. Si je refais de l’architecture en Turquie, ce sera peut-être avec Olivier Bastin. Je n’exclus rien, mais j’attends le bon moment.

Retrouvez des interviews plus longues de ces architectes sur levifweekend.be