Depuis 2012, l’Executive Master Food Design de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles (ARBA) s’impose comme un laboratoire unique en Belgique pour envisager la gastronomie de demain. Plus nécessaire que jamais, ce programme d’un an forme une nouvelle génération capable de réinventer le rapport à la nourriture. Les inscriptions se clôturent le 10 septembre prochain.

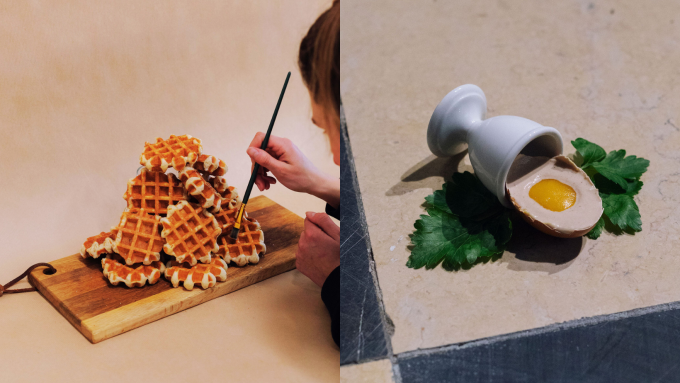

Food design. L’expression peut susciter la méfiance, mais elle recouvre une réalité bien concrète : une discipline qui étudie, conceptualise et expérimente tout ce qui touche à l’alimentation. Elle prend en compte les interactions avec la nourriture, de sa conception à l’expérience de dégustation: création de nouveaux aliments, contenants, emballages, objets, espaces, mises en scène, communication, consommation… «Le food design imagine et anticipe d’autres manières de manger et boire», résume Lauriane De Paoli, coordinatrice de l’Executive Master Food Design de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles (ARBA-ESA).

Évoquer l’état actuel de la restauration avec un chef suffit à comprendre combien ce champ de réflexion transversal et pratique est devenu nécessaire dans un monde où, sous l’effet de la multiplication des médiations, tout se complexifie. Depuis la crise sanitaire, cette instabilité chronique appelle de nouveaux profils: des femmes et des hommes capables de prendre du recul, d’intégrer les enjeux de durabilité, de communication et de créativité. C’est précisément le rôle que s’assigne l’Executive Master Food Design de l’ARBA. Lauriane De Paoli nous éclaire sur cette formation inédite.

En quoi une formation comme celle-ci peut aider le secteur de la restauration?

Il y a d’abord un enjeu de visibilité. Aujourd’hui, chaque projet doit exister aussi par son image et sa communication. C’est parfois décrié, parce que le marketing peut sembler prendre le pas sur le contenu, mais c’est devenu incontournable. Le food design donne aux étudiants des outils pour rendre leurs projets visibles, sans sacrifier la profondeur. Ensuite, il s’agit d’affirmer un angle, des valeurs. On parle beaucoup de durabilité, d’humain, de projets à dimension sociale plutôt qu’économique. Ce sont ces orientations qui intéressent particulièrement la génération actuelle.

Quels types de profils attirent cet Executive Master?

C’est très varié. On a des étudiants issus du design, des arts visuels, du cinéma, qui veulent explorer l’aliment comme médium. D’autres viennent en réorientation, comme une professionnelle du théâtre passée par la gestion de projets, ou encore des personnes issues de la communication. On a aussi des cuisiniers qui souhaitent aborder leur métier autrement ou des passionnés qui développent des projets très personnels, par exemple autour des huiles essentielles. Enfin, certains viennent du marketing et souhaitent se spécialiser dans le domaine alimentaire.

Les écoles hôtelières pourraient-elles constituer un vivier naturel?

Oui, mais souvent leurs étudiants sont encore dans la phase technique et appliquent ce qu’ils ont appris. Quand ils commencent à travailler, ils se rendent compte qu’ils manquent de recul pour lancer leur propre projet. Ce master offre justement un espace pour réfléchir, pour concevoir un projet auquel on pourra s’attacher sur le long terme.

Pouvez-vous citer des exemples concrets d’anciens étudiants?

Il y en a plusieurs, j’en citerai trois. Wil Nguyen, par exemple, avait un bagage culinaire mais voulait travailler davantage la conceptualisation. Il est aujourd’hui chez NCBHAM, un bureau d’architecture, où il gère l’intégration d’espaces liés à la nourriture, le titre exact de sa fonction est food experience & interior design. Un autre élève a rejoint le Mix Brussels pour développer la restauration et les événements. Et puis je pense à Manon Pinchart, fondatrice de la boulangerie Pinpin, qui s’apprête à ouvrir un concept de glaces artisanales sur place du Jeu de Balle.

Comment le master a-t-il évolué depuis sa création en 2012?

L’évolution majeure, c’est la professionnalisation. Nous demandons désormais aux étudiants de présenter une note d’intention, un projet, et nous les accompagnons dans son développement. Tout au long de l’année, un suivi est assuré afin que l’expérience ne se limite pas à une simple expérimentation créative. L’objectif est de confronter les étudiants à des situations concrètes, comme la réponse à une commande, et de leur donner des outils pour évaluer la faisabilité et la viabilité économique de leurs projets.

Concrètement, comment cela se traduit-il ?

Nous avons collaboré avec la Maison Dandoy. Les étudiants ont d’abord exploré la création de biscuits colorés à base d’ingrédients naturels, avant de visiter les ateliers pour comprendre les méthodes de fabrication, l’échelle de production et le sourcing des matières premières – dont une farine issue de filières régénératives. Ensuite, ils ont travaillé en petits groupes sur des pistes de goûts, de couleurs, puis sur des propositions de packaging, d’illustrations et de communication. Ce type de projet permet d’expérimenter toutes les étapes, depuis la recherche jusqu’à la mise en forme d’une stratégie, dans un dialogue direct avec une marque existante.

Quelles sont les nouveautés prévues pour 2025?

De nouveaux intervenants arrivent. Benjamin Stoz, scénographe et commissaire d’exposition, va enseigner l’histoire du food design. Astride Framery interviendra sur la dynamique de groupe et le bien-être au travail, en particulier dans l’Horeca. Marianne Lamberger apportera un éclairage sociologique sur l’alimentation. Côté partenariats, nous travaillons avec la Maison des Arts de Schaerbeek pour laquelle les étudiants réaliseront des recettes créatives à l’occasion de l’exposition « A Table! » qui, à partir du 19 septembre, mettra en parallèle huit artistes contemporains en dialogue avec la collection communale. Ils vont également imaginer pour cette institution une « table fantasmée » lors de la Museum Night Fever. Nous avons aussi un projet avec SCOB, une jeune marque bruxelloise qui signe une gamme de thés brassés pétillants, afin de développer un produit ou des accords en mixologie.

Votre communiqué explique que la Belgique est un terreau fertile pour le food design. Pourquoi?

La Belgique est un petit monde où les connexions se font vite. Bruxelles attire de nombreux artistes qui viennent y développer leur pratique avant de repartir, et certains stylistes food y trouvent un terrain propice. La scène est particulièrement dynamique, rythmée par expositions et événements. On peut citer Boire ou Manger, initiative d’Hélène Derenou et d’Hélène Bedouet (NDLR : le tandem propose ce 7 septembre, de 15 à 18h, son Laboratory of Hospitalities au Musée juif de Belgique), qui invite artistes et chefs à collaborer autour d’objets et de recettes. Bricolés avec peu de moyens, ces formats témoignent de la créativité locale et de sa capacité à faire rayonner de nouveaux projets.