Successivement populaire, embourgeoisée puis honteusement industrialisée, la frite connaît aujourd’hui un renouveau. Dans Ma Frite adorée (Marabout), Marie-Laure Fréchet, par ailleurs membre du comité d’organisation du championnat du monde de la frite à Arras, livre ses conseils, ses recettes et ses adresses pour retrouver le goût de la vraie frite, celle-là même qui est aussi mise à l’honneur cet automne dans une expo bruxelloise.

On croyait tout savoir sur ce bâtonnet de pomme de terre. Symbole du fast-food pour certains, madeleine populaire pour d’autres, la frite revient aujourd’hui au centre de l’assiette, portée par un véritable renouveau. Les néo-friteries fleurissent, les chefs la réhabilitent, les amateurs redécouvrent l’importance du détail, de la saisonnalité et du choix des matières premières. Plus qu’un simple accompagnement, elle se voit placée au centre de l’assiette, reconnue comme un patrimoine culinaire.

Marie-Laure Fréchet participe de ce mouvement: journaliste culinaire, autrice de plusieurs encyclopédies, elle consacre son dernier ouvrage à ce mets universel. Ma Frite adorée est un carnet de route entre Paris, Lille et Bruxelles, mêlant adresses emblématiques et recettes pratiques. Défenseuse d’une frite « slow food », patiente et exigeante, elle rappelle que c’est peut-être elle qui a sauvé la pomme de terre. Rencontre.

On peut dire que rien n’a été épargné à la frite. Populaire, embourgeoisée, puis honteusement industrialisée… Pourquoi monter au créneau aujourd’hui?

Marie-Laure Fréchet: Parce qu’elle mérite mieux que ça. La frite, c’est un vrai patrimoine culinaire. On a perdu progressivement le goût de la bonne frite à cause du fast-food. C’est exactement ce qui s’est passé avec le pain ou la bière : pendant des décennies, on n’a connu que la baguette industrielle ou la pils sans âme, avant de redécouvrir levain, les microbrasseries, la diversité des styles. La frite suit la même trajectoire. Elle n’a jamais disparu mais on l’a dénaturée, vidée de sa substance. Aujourd’hui, c’est le moment de la réhabiliter. Il est nécessaire de reprendre le temps de bien la faire et de redonner sa place à la frite maison. Il faut que perdure le savoir-faire qui l’entoure.

On pourrait presque parler d’une approche « slow food »?

Absolument. On a collé à la frite une image de produit rapide, alors que c’est tout l’inverse. Pour faire une bonne frite, il faut du temps et de l’attention. C’est une cuisine de patience et de précision. Une vraie frite demande une forme d’investissement, de dévouement. La bonne frite oblige à ralentir, à respecter les étapes, à se mettre dans un autre rapport au temps.

Votre premier souvenir doré et croustillant?

C’est ma grand-mère. Elle utilisait une grande bassine en fer, avec une odeur très particulière qui emplissait la maison. Elle gardait le papier du boucher, légèrement paraffiné, pour y verser les frites encore fumantes et me le tendre sous forme de cornet. Ces images sont restées très vives. Mais il y a aussi le contexte : dans le Nord, les frites accompagnaient toujours les ducasses, les fêtes populaires annuelles des villes et des villages. Seulement, pour des raisons économiques, mon aïeule ne les achetait pas sur place. On allait à la fête mais elle préparait les frites à la maison. Les frites ne sont pas seulement un aliment, c’était une façon de se retrouver et de transmettre quelque chose.

Quels sont les détails qui font la différence?

Tout commence avec la découpe. Je préfère le couteau, toujours. La coupe mécanique donne un résultat trop uniforme et écrase la chair, alors qu’à la lame, la frite conserve une texture vivante. Ensuite, il faut bien laver les bâtonnets pour éliminer l’excès d’amidon, puis les sécher soigneusement. C’est une étape capitale : si la pomme de terre reste humide, la frite ne pourra jamais croustiller correctement.

Vient ensuite la cuisson. Elle se fait en deux bains, à des températures différentes (NDLR: la double cuisson s’effectue généralement en deux temps, un premier bain à 140-150 °C pour cuire la frite à cœur, puis un second à 170-180 °C pour la rendre croustillante et dorée), et c’est là que le choix de la matière grasse entre en jeu. Que ce soit de l’huile ou de la graisse de bœuf, il faut l’entretenir avec soin. À moins d’une utilisation très fréquente, je conseille de vidanger la friteuse après chaque service. On laisse refroidir, on filtre, puis on transvase dans une bouteille de type limonade, parfaitement propre et sèche. On note la date de la première utilisation, puis des suivantes, et on conserve au frais, à l’abri de la lumière. La graisse de bœuf obéit aux mêmes règles : on filtre tant qu’elle est encore liquide et on la stocke ensuite dans un récipient hermétique. Dans tous les cas, il ne faut pas dépasser trois utilisations. Une matière grasse saine ne doit ni mousser, ni coller, ni dégager une odeur rance. Certains gestes sont à proscrire : le panier à frire en métal plongé dans la graisse et qui s’y fige est carrément scandaleux. La frite ne supporte pas ce genre de négligence.

Enfin, il y a le service. Le choix du récipient compte autant que la cuisson : porcelaine, inox ou pyrex sont parfaits, car ils n’absorbent pas les graisses. Le plastique et la mélamine, au contraire, gardent une pellicule collante même après lavage. Dans le Nord, on perpétue une tradition que j’aime beaucoup : aller chercher ses frites avec son saladier. Cela témoigne de l’importance accordée à ce mets.

Vous insistez aussi sur l’histoire de la pomme de terre…

La pomme de terre vient des Andes. Elle a été rapportée par les conquistadors espagnols au XVIe siècle, mais son accueil en Europe a été compliqué. En Espagne, elle a surtout trouvé place dans les monastères où on l’utilisait pour nourrir les pauvres et les malades. En France, les choses ont été encore plus difficiles : on la regardait avec méfiance, certains pensaient même qu’elle donnait la peste. On la considérait comme un aliment de rebut, au point de la donner aux cochons plutôt qu’aux hommes. Pendant longtemps, elle n’a pas eu de vraie place dans l’alimentation quotidienne.

Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour qu’Antoine Parmentier la réhabilite. Fait prisonnier pendant la guerre de Sept Ans, il avait constaté en Allemagne à quel point la pomme de terre pouvait nourrir une population entière. À son retour, il a entrepris de convaincre la société française, d’abord comme substitut au pain, puis comme aliment en soi. Mais à l’époque, les variétés étaient encore amères, mal cuisinées, et l’on peinait à en tirer le meilleur. C’est la friture qui a tout changé : en transformant la pomme de terre en frites, on a révélé son potentiel gustatif. En ce sens, on peut dire que la frite a sauvé la pomme de terre.

Que représentent pour vous les baraques à frites?

Ce sont les temples de la frite. Populaires, conviviaux, elles font partie du paysage belge et nordiste. Elles ont longtemps été méprisées par les urbanistes. Pourtant, elles incarnent un patrimoine vivant. J’aime cette image d’une baraque qui surgit au détour d’une rue, avec sa lumière chaude dans la nuit.

Au-delà de son ancrage populaire, la frite est aussi un produit qui se réinvente. Quels exemples vous semblent les plus parlants?

À Paris, par exemple, Souheyla Bounia a ouvert La Caravane, près du marché aux puces de la porte de Vanves. C’est sans doute la seule vraie baraque à frites de la capitale française. Elle y propose une frite imprégnée de ses origines algériennes, avec d’autres épices, d’autres accompagnements. Cela montre bien que la frite n’est pas un simple emblème identitaire figé : c’est un mets vivant, capable de se transformer et de dialoguer avec d’autres cultures sans perdre son âme populaire.

Quelqu’un comme Aurèle Mestré (friterie Mestré), premier champion du monde de la frite à Arras, incarne cette nouvelle génération de friteurs. Qu’est-ce qui vous frappe dans sa démarche?

Ce que j’aime, c’est qu’il a gardé l’ADN de la friterie tout en l’élevant. Dans son établissement, on retrouve les fondamentaux – une vraie frite maison, préparée avec soin – mais aussi un souci du détail qu’on n’attend pas toujours dans une baraque à frites : des croquettes retravaillées, du poulet pané de qualité, un décor soigné. Il ne cherche pas à transformer la friterie en restaurant gastronomique, il la tire simplement vers le haut, avec respect. Pour moi, c’est exactement ce que doit être une néo-friterie : un lieu qui modernise sans dénaturer. Je me souviens très bien de lui au premier championnat du monde de la frite, à Arras. Il avait présenté un cornet d’une justesse incroyable, classique mais irréprochable. Ce qui nous avait particulièrement impressionnés, c’était sa maîtrise des deux bains : un premier en graisse de bœuf, qui donne du fondant et une saveur profonde, puis un second en huile végétale, plus chaude, pour apporter le croustillant. Le jury a été bluffé.

A propos de ce championnat du monde à Arras, dont c’est bientôt la troisième édition, comment est-il apparu?

L’idée est née presque comme une plaisanterie : à Arras, on avait déjà une fête de la bière et une fête de l’andouillette. Il manquait la frite. Plutôt que de faire un concours local ou régional, on a osé l’appeler « championnat du monde ». Aujourd’hui, il existe six catégories : la frite authentique, réservée aux professionnels, la frite familiale pour les amateurs, la frite créative où l’on peut innover, la frite du monde qui met en avant d’autres traditions, et enfin les sauces. Tout se déroule sur la Grand’Place, en plein air, devant le public. Les candidats cuisinent en direct et le jury goûte immédiatement ce qui sort de la friteuse. Certains participants arrivent avec des techniques très abouties, d’autres avec des recettes insolites, c’est cette diversité qui fait la richesse du concours.

Pour cet ouvrage, vous avez côtoyé des chefs comme Alexandre Gauthier, Florent Ladeyn ou Dirk Miny…

J’ai rencontré ces chefs, oui, et leur regard est précieux. Florent Ladeyn est l’un des rares étoilés à avoir osé remettre la frite au centre de la table, sans complexe. Il l’a même emmenée sur la route avec une friterie ambulante qui se déplace dans les festivals. Alexandre Gauthier, de son côté, signe des fish & chips incroyables, notamment au homard, dans son restaurant Sur Mer. Quant à Dirk Miny, des Brigittines à Bruxelles, il fait valoir une vraie connaissance des produits et une grande précision technique. Je tenais toutefois à ce que Ma Frite adorée soit avant tout un livre accessible. Je ne voulais pas qu’il devienne un livre de chefs, avec des recettes impossibles à reproduire. Mon ambition était de rester du côté populaire, d’écrire un carnet d’adresses et de recettes dans lequel chacun se retrouve.

C’est également pour cela que l’ouvrage se distingue aussi par l’absence de styliste culinaire? Pourquoi ce choix?

Parce que je voulais que ce soit vrai. On a photographié les frites comme elles sortaient du bain d’huile, sans artifices, sans maquillage. Il n’y avait pas de styliste food derrière pour enjoliver ou maquiller la réalité. Je tenais à ce que le lecteur voie la frite telle qu’en elle-même, soumise aux saisons, aux variétés de pommes de terre et au temps de cuisson, pas une version publicitaire. Cela me paraissait essentiel de rester fidèle à cet esprit d’authenticité. Cent pour cent des frites montrées dans le livre ont été dégustées (rires).

Que dit l’engouement actuel autour de la frite de notre époque?

Dans une société où tout doit aller vite, où l’on veut manger debout ou devant un écran, la frite convoque un autre rapport au temps. Elle se prépare lentement, elle se déguste chaude et surtout elle se partage. C’est d’ailleurs le même mouvement qu’on observe avec le retour des brasseries et des bistrots, qui renouent avec des plats de tradition. À Paris, par exemple, au restaurant Le Cornichon, la frite a retrouvé sa juste place, servie avec soin et respect, comme un élément central d’une cuisine simple mais précise. Cela montre bien qu’il ne s’agit pas d’une mode superficielle, mais d’un mouvement de fond consistant à redonner de la valeur à ce qui semblait banal, à réapprendre à savourer les choses élémentaires.

Quelle est, selon vous, la taille idéale?

La frite Pont-Neuf. C’est la taille idéale : ni trop fine, ni trop grosse. La frite du cornet, du plaisir. Celle qui croustille dehors et reste fondante dedans. Elle incarne à mes yeux la quintessence de ce produit.

Et l’Airfryer dans tout ça

Je comprends l’engouement pour ces appareils. Ils sont pratiques, rapides et ils consomment moins de matières grasses. Mais il faut être clair : ce ne sont pas des frites. Ce sont des bâtonnets rôtis, des pommes de terre grillées, mais pas des frites. Une vraie frite, c’est une pomme de terre plongée dans un bain de graisse chaude. On peut jouer sur les huiles, sur les températures, sur les temps de cuisson, mais le principe reste le même. Si on commence à appeler « frites » des pommes de terre passées au four ou dans un Airfryer, on perd le nord.

La troisième édition du Championnat du monde de la frite se tiendra à Arras, sur la Grand’Place, le 27 septembre. Six catégories sont prévues. A noter : la marraine de l’évènement sera l’animatrice Daphné Bürki et le critique culinaire Vincent Ferniot présidera les jurys.

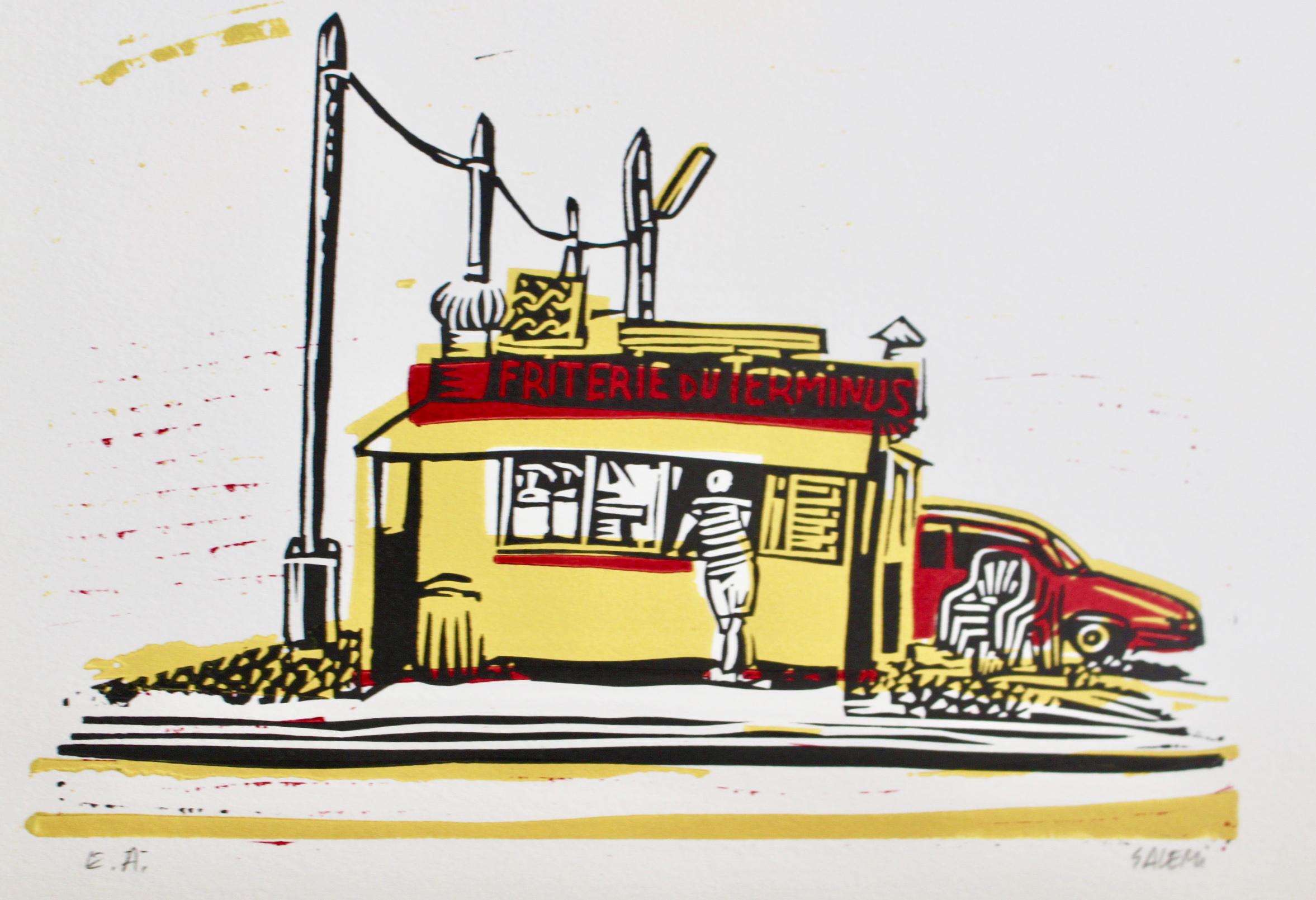

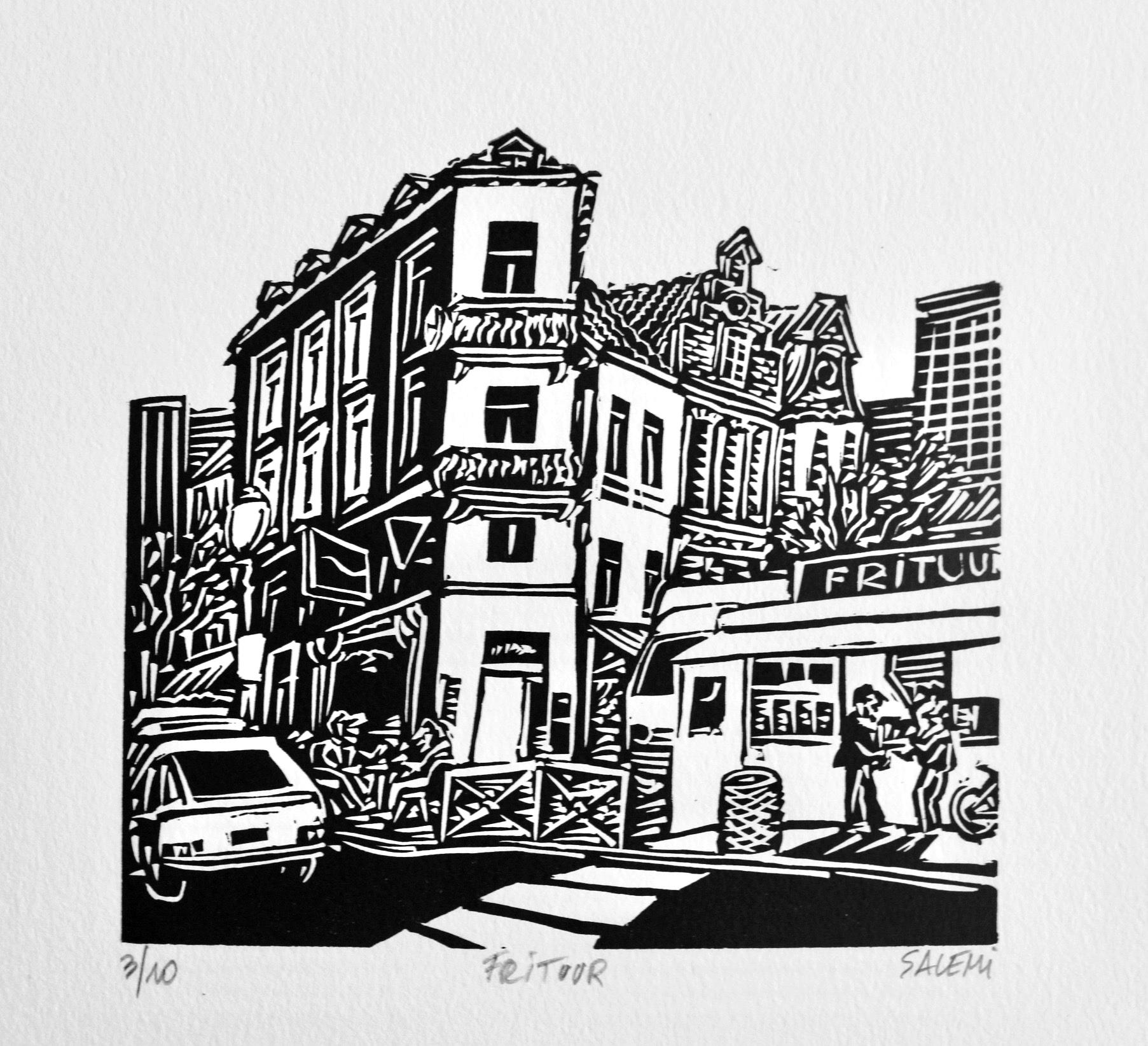

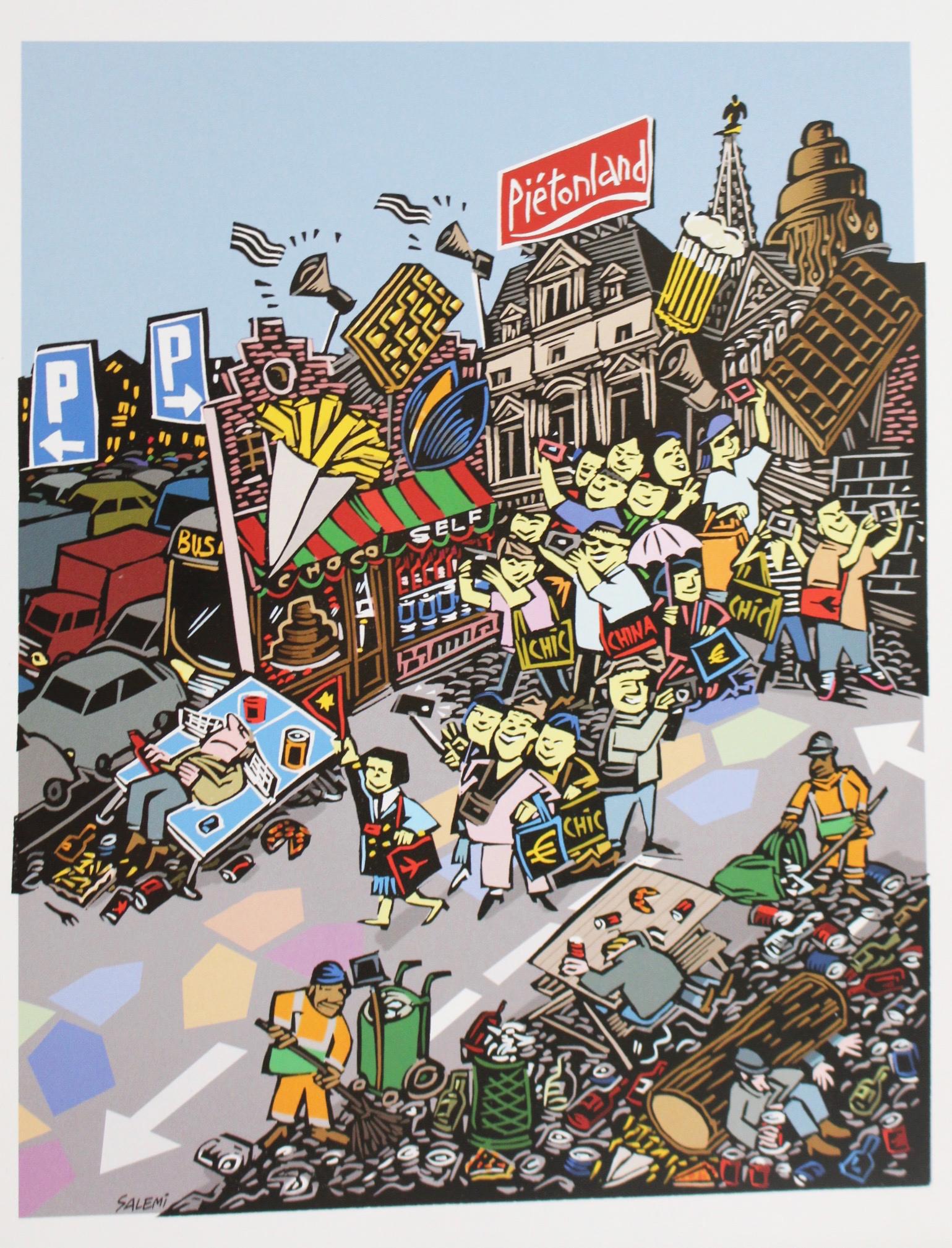

La frite vue par Jean-Claude Salemi

Plus de frites? Ne manquez pas l’exposition Bienvenue chez nous de Jean-Claude Salemi à Home Frit’ Home, le micro-musée de la Frite à Bruxelles. Depuis plusieurs décennies, Salemi immortalise la culture « fritkot », qu’il associe à d’autres lieux de convivialité comme les bistrots, les fêtes foraines ou les courses cyclistes. Certaines de ses œuvres illustrent cet article, prolongeant ce regard à la fois amusé et attentif porté sur le patrimoine populaire.

L’exposition se tiendra du 2 octobre 2025 au 4 janvier 2026, avec un vernissage le vendredi 3 octobre de 18h à 21h30. Elle est accessible gratuitement chaque premier week-end du mois ou sur rendez-vous, au 242 rue des Alliés à 1190 Bruxelles (Forest). Informations complémentaires sur homefrithome.com