A l’occasion de ses 40 ans, notre magazine a convié deux experts de l’écrit à jeter un oeil dans le rétroviseur. Le spécialiste des médias Yves Collard et l’autrice Isabelle Wéry décortiquent pour nous cette société qui nous lit.

40 ans. Cela fait 40 ans que le magazine Weekend existe, c’est à peine croyable non ? Nous n’en revenons pas nous-mêmes mais cet étonnement amusé n’empêche pas la fierté de bon aloi et la remise en question nécessaire. Pour marquer cet anniversaire d’une pierre blanche, on s’est mis en tête de faire des fouilles archéologiques. On est descendus à la cave, physiquement, dans les archives à peu près bien rangées dans ces armoires mobiles qui alignent les rayonnages comme si on était au musée.

Forcément, il flotte ici une odeur de papier jauni légèrement assoupi, on ne serait pas étonnés de voir quelques fantômes danser dès que l’on tourne le dos, Karl Lagerfeld, Paul Bocuse, Andrée Putman et Maarten Van Severen sont de la fête, ils se savent enserrés dans nos pages. Il nous a fallu bouffer des piles et des piles de magazines sauvés de l’oubli et assemblés par année dans une reliure en cuir.

Signe des temps, en 2008, on passe au numérique, la dématérialisation est désormais à l’œuvre. Nous avons (re)découvert nos analyses, nos décryptages, nos effets d’annonce, nos flops parfois, nos anticipations et notre flair à repérer les talents débutants, les émergences de mouvements et autres tendances.

Le retour d’une rubrique phare

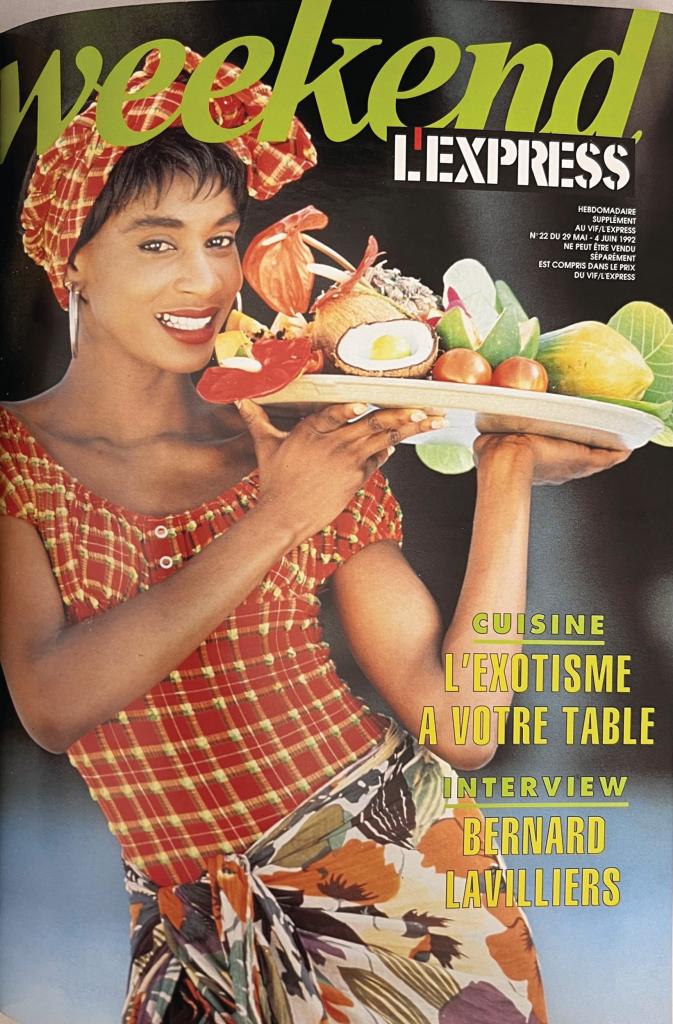

On vous l’avoue, on a ri, de ces temps qui ont changé, de l’eau qui a coulé sous les ponts, de notre vocabulaire en phase avec l’époque, des shootings mode à nouveau à la mode, des sujets qui reviennent épisodiquement à la une, les mêmes sempiternelles questions existentielles nous obsèdent tous in fine.

On n’a surtout pas voulu se regarder le nombril alors on s’est inspirés de l’une des rubriques phares du magazine, les Rencontres inattendues initiées par notre confrère Frédéric Brébant en 1995, pour inviter deux lecteurs attentifs à prendre avec nous de la hauteur.

Isabelle Wéry, actrice et autrice, et Yves Collard, formateur expert en éducation aux médias et professeur à l’IHECS, ont pris leurs aises entre les rayonnages, ils étaient un peu serrés, c’est pour la photo et en une conversation qui rebondit, ils ont parcouru ces 40 ans de Weekend, de là où ils siègent, de là où ils vivent et lisent.

Lorsque Weekend apparaît dans les années 80, il pose les jalons de ce que l’on appelle aujourd’hui la presse « lifestyle ». Ce n’est pas un féminin, ce n’est pas un magazine culturel au sens strict non plus. A quel besoin entend-il répondre?

Yves Collard : Le magazine lifestyle est le miroir d’un certain type de société, celle des loisirs, telle que le sociologue américain Thorstein Veblen l’a très bien décrite. Elle se caractérise par la nécessité d’afficher autre chose que les valeurs de travail. Par essence, elle est ostentatoire. On s’y définit comme faisant partie des gens qui ont réussi, qui ne travaillent pas ou peu.

C’est l’apanage d’une certaine bourgeoise, mais cool, pas du tout conservatrice. Elle ne s’accroche pas à ses privilèges au contraire, elle a même envie de changer le monde dans une visée très altruiste finalement. Elle mange bio, elle voyage « cultivé ». Elle ne représente qu’une petite frange de la société mais c’est elle qui va fournir les normes de tous les autres échelons.

Isabelle Wéry : J’aime beaucoup cette analyse scientifique. En effet, c’est écrit pour une certaine « bourgeoisie » qui va faire les choses du mieux qu’elle peut en pensant aux incidences, en s’appuyant sur un fond d’éthique minimal. C’est peut-être un peu cliché mais quand je m’imagine lire ce magazine, je me vois au coin du feu entourée de meubles design. Ça convoque cela, je pense.

Des thèmes récurrents

C’est aspirationnel, en quelque sorte?

Y.C. : Complètement car il y a par essence dans ces magazines une idée de coaching. On nous assiste dans la manière dont nous devons nous habiller, nous meubler, nous nourrir, voyager… Même si on n’en a pas vraiment les moyens, on sait que c’est dans l’ordre moral des choses de faire ces choix-là. La consommation est au cœur du projet.

Et dans le même temps, on va nous inviter à nous désencombrer, à faire le vide dans nos têtes, à les remplir de pensées positives. Un bel exemple c’était l’éloge qu’on a pu faire il y a quelques années de la vie en roulotte, ce qui correspondrait aujourd’hui au succès des tiny houses. On ne va pas fondamentalement métamorphoser nos façons de vivre : c’est plutôt une métaphore de soi.

Justement, en parcourant nos archives, on a été surprises de retrouver les mêmes sujets – les femmes et le sexisme, le luxe discret, la nourriture bio justement… – dans toutes les décennies. Comme si nos préoccupations n’avaient pas changé. Et ce quelle que soit la génération X, Y, Z ou Alpha à laquelle nous appartenons.

Y.C. : C’est bien la démonstration que ces supposées aspirations générationnelles que l’on nous décrit sont artificielles et purement induites par le marketing. Au risque de me répéter, quand on parle de loisir, la superstructure que j’appellerais l’élite libérale est bien plus puissante. C’est elle qui pose les normes ou qui les détourne. Ce sont les invariants éternels dont parlait le sociologue Pierre Bourdieu.

Gare aux corps aseptisés

Si l’influence est bien réelle, ce que l’on prône dans nos magazines, ce que l’on y montre ne doit donc pas être pris à la légère?

I.W. : Je suis convaincue que cela peut avoir des incidences importantes sur les identités en construction. Lorsque j’étais adolescente, ce que mes copines et moi voyions dans les magazines nous montrait la voie à suivre.

Nos corps de tous gabarits n’avaient rien à voir avec les corps aseptisés aux formes normées des mannequins. Nous nous imposions des régimes à 15-16 ans, nous avions l’impression d’habiter un corps qui n’était pas notre maison. C’était extrêmement nocif, physiquement et mentalement.

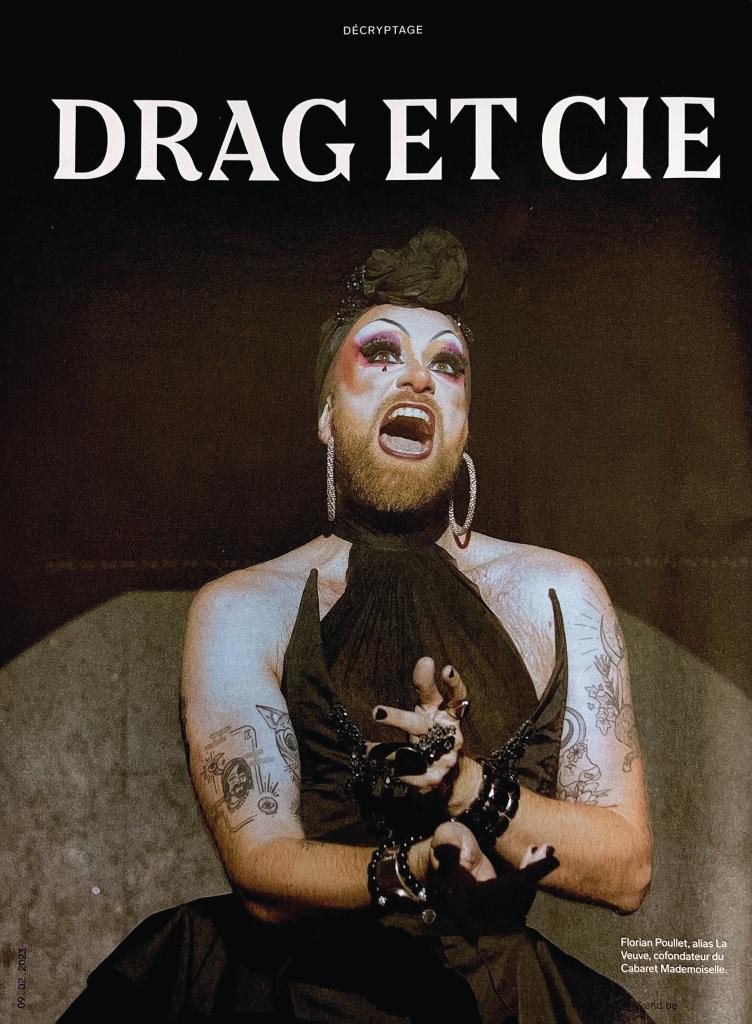

Y.C. : On en revient toujours à la question de l’essentialisation des hommes et des femmes. Or il n’existe pas de modèle universaliste. Et même lorsque l’on croit bien faire, que l’on fait un reportage sur ce qui s’écarte de la norme, on ne peut pas s’empêcher de renvoyer le lecteur aux normes de la société.

C’est exactement ce qui nous est arrivé récemment, avec un sujet sur l’inclusivité dans la mode belge. Nous l’avions illustré avec un mannequin plus size comme on dit, nous avons reçu des critiques sur la façon dont elle était habillée…

Y.C. : Oui, c’est un équilibre difficile à trouver : réussir à ne pas faire du sujet que l’on aborde une exception qui mérite que l’on s’y intéresse. Car on risque de le stigmatiser. On pourra vraiment parler d’équité quand les choix ne devront plus être justifiés.

D’une société qui valorisait le culte du bonheur individuel, nous sommes passés à un modèle qui en a fait une injonction.

Bio Express

Yves Collard

Après ses études en histoire de l’art, Yves Collard s’est spécialisé dans l’analyse des médias, principalement sur le plan de la sociologie et de la psychologie. Il a publié de nombreux articles et livres, dont récemment #Génération 2020 – Les usages des écrans chez les moins de 20 ans dans

lequel il a mis en évidence les

mécanismes de discriminations de genre dans les réseaux sociaux. Il a également collaboré à l‘écriture de Popmodèles (popmodeles.be), un site consacré aux clichés sexistes et aux discriminations dans la popculture. Il est titulaire à l’IHECS du cours de « Psychosociologie des usages et usagers des médias ».

Vous parliez de coaching tout à l’heure. C’est particulièrement vrai aussi dans tout ce qui touche à la psychologie, au bien-être. Avons-nous donc sans cesse besoin d’être rassurés, guidés dans nos choix?

Y.C. : D’une société qui valorisait le culte du bonheur individuel, nous sommes passés à un modèle qui en a fait une injonction. C’est une vision très capitaliste qui nous rend seuls responsables de notre bien-être. C’est un peu comme si l’humain était devenu un capital à faire fructifier comme un autre. Même les épreuves que nous traversons sont présentées comme un moyen de « rebondir ». Le mot résilience a perdu tout son sens. Le danger d’un tel discours vient de ceux qui, au nom du développement personnel, cherchent à tirer profit de la détresse des autres. Cette psychologie de comptoir, je la regarde avec beaucoup de méfiance en tout cas.

I.W. : Je ne suis pas totalement d’accord. Il y a des gens pour qui la psychologie positive est réellement utile. La parole s’est libérée, on ose enfin parler des violences sexuelles, de l’inceste, de traumatismes qui touchent des tas d’hommes ou de femmes qui ont du mal à gérer leur vie d’adulte. Me Too nous a menés à prendre conscience d’événements dans nos parcours d’enfants, d’adolescents, de femmes et d’hommes qui n’étaient pas du tout ok. Et nous avons le droit désormais de dire non et d’en parler.

Tous des influenceurs?

Dans une société de l’influence généralisée, sommes-nous tous devenus à notre échelle des influenceurs, y compris vous en tant qu’enseignant et artiste?

Y.C. : Comme tout nous pousse à optimiser ce que nous faisons à chaque instant, nous avons tous tendance à nous dire que dans le fond, nous sommes dépositaire d’un savoir et de compétences uniques qu’il est nécessaire que nous partagions avec les autres. Et c’est là que les réseaux sociaux interviennent évidemment puisqu’ils nous incitent à être exceptionnels, uniques et qu’ils participent grâce aux likes notamment à notre évaluation permanente. Le simple fait de poster quelque chose sur son mur, c’est déjà affirmer quelque chose. Dans tout ce que nous postons nous sommes prescripteurs parfois malgré nous.

I.W. : Sur les réseaux, je ne communique que sur mon travail, je prends rarement parti, je ne fais pas de politique. En revanche, avec mon boulot d’artiste et d’autrice, j’espère apporter d’autres visions du monde, d’autres propositions, d’autres imaginaires. En ce sens oui, je me sens prescriptrice même si c’est un drôle de mot. Et coach aussi, car j’encadre de jeunes auteurs et autrices.

Nous sommes sans cesse matraqués par les images qui laissent peu de place à l’imaginaire. Cela ne rend-il pas l’écrit d’autant plus nécessaire?

I.W. : On vit dans un monde formaté où nous sommes assaillis d’écrans et d’images. L’écriture est un art visuel qui vient exciter l’imagination. J’attends qu’un magazine lifestyle me surprenne dans son rapport à la langue et à l’écriture. De même, je construis des romans aux imaginaires particuliers et c’est mon boulot d’autrice d’aller exciter l’imaginaire des lecteurs et des lectrices.

Car nous sommes dans une société où il est plus que jamais vital de créer une ouverture pour cet imaginaire. On en a besoin, ne fût-ce que pour se projeter dans le futur proche ou lointain.

Le poids des mots

On nous reproche parfois nos néologismes ou nos anglicismes…

I.W. : Comme autrice, je suis attentive à l’utilisation des nouveaux mots. Mon travail, c’est de jongler avec eux, d’en inventer, de charcuter la grammaire dans le but d’exciter l’imaginaire des lecteurs et des lectrices encore une fois. Pour chaque roman, chez moi, tout est vraiment pensé, deux fois, trois fois, quatre fois et recorrigé.

L’arrivée des textos a tout bousculé : on est passé à une communication ultrarapide où les mots sont parfois réduits à des sons. Quant aux anglicismes, les Québécois sont passés maître dans l’art de leur détournement, j’adore le mot divulgâcher par exemple.

Y.C. : C’est aussi un marqueur social : cela dit énormément sur celui qui les utilise. Les mots à la mode me font parfois marrer, je relève souvent des expression comme « Il faut se reconnecter à soi-même », « ressentir les vibrations », « les ondes positives »… tout un vocabulaire issu de la technologie utilisé par des gens qui se méfient a priori plutôt de la technologie et que je caricature en « branchés écolo-fondamentalistes ».

Les mots sont donc à manier avec prudence?

I.W. : Extrêmement. D’autant qu’on vit une époque de grande déconstruction. Il faut dès lors porter une attention particulière à la langue, certains termes peuvent en effet stigmatiser des communautés parce qu’ils sont sexistes et racistes, notamment. C’est d’une importance capitale comment on nomme une chose, une communauté. Les mots sont politiques.

Sommes-nous dans un monde où plus que jamais il importe de se raconter des histoires?

I.W. : On atteint de tels degrés de dystopie, qui font tellement peur, qu’on en a besoin. Personnellement, j’ai besoin de trouver des moyens de survivre et l’imaginaire m’y aide. Pendant la crise du Covid et les confinements, énormément de gens ont lu des romans, on a assisté à un retour vers le roman, c’est presque holistique. Mais cela ne veut pas dire que lire est une échappatoire, il s’agit juste de ré-exciter notre capacité à vivre et à réagir aux situations réelles.

Y.C. : C’est très compliqué, je trouve, de parvenir à raconter une histoire aujourd’hui. Parce que la linéarité n’existe plus pour un lecteur ou une lectrice. Il n’y a plus de temps long. D’ailleurs, nous n’avons plus de carrière complète, de couple qui dure de 20 à 80 ans… La linéarité, c’est fini. On est constamment dans les brisures. A ce morcellement s’ajoute la possibilité d’avoir des identités multiples, d’être constamment différent.

Qui suis-je quand je lis un article ? Suis-je un voyageur potentiel, qui a envie de s’ouvrir à l’imaginaire ? Ou suis-je un prescripteur d’opinion ? Suis-je dans le bus ou chez moi, à cuisiner en même temps ? Comment dès lors arriver à raconter une histoire à des lecteurs et des lectrices qui sont constamment en train de zigzaguer, d’être là où ils ne sont pas, de faire autre chose que ce qu’on croit qu’ils font, d’être quelqu’un d’autre que ce qu’on croit qu’ils sont.

Rester authentique

C’est exactement cela, la question finale, celle que nous nous posons chaque jour : comment continuer à séduire l’imaginaire de nos lecteurs et nos lectrices?

I.W. : Au verbe séduire, je préfère le verbe « exciter ». Je pense que si moi je m’amuse déjà dans ce que je fais et écris, si j’ai du plaisir, je peux alors au moins espérer que quelqu’un d’autre y trouvera du plaisir en lisant ce que j’ai écrit… mais cela ne suffit pas.

Y.C. : En vous écoutant, je pensais au mot « authenticité ». Pas l’authenticité de pacotille, pas celle liée à un effet de mode. Et je trouve que c’est essentiel, ce que vous faites, sans vouloir vous cirer les pompes…

Au verbe séduire, je préfère le verbe « exciter »

Bio express

Isabelle Wéry

De sa voix singulière, Isabelle Wéry emporte les mots vers un ailleurs inventif. L’autrice, née à Liège, est également actrice, formée à l’Insas à Bruxelles, et metteuse en scène. Avec son roman Marilyn désossée, elle remporte le Prix de littérature de l’Union européenne, en 2013.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Depuis, elle a publié Fumer des

gitanes, Poney flottant, son récit de voyage et d’écriture Selfie de Chine et son quatrième roman Rouge western, récemment sorti au Diable Vauvert et short-listé pour le Prix Rossel. Invitée dans de nombreux festivals et universités, elle est pour l’heure au Salon du Livre de Guadalajara, au Mexique, tandis qu’elle peaufine pour l’année prochaine sa performance de Sieste sonore.

Essentiel ? Vraiment ? Même au regard de tout ce qui se passe dans le monde aujourd’hui?

Y.C. : Le temps de travail ne cessant de diminuer, le temps des loisirs devient essentiel. Il y a le temps du loisir social, celui du divertissement et celui que je qualifierais de studieux. Car il permet aux gens d’apprendre des choses, de se retrouver seul avec eux-mêmes : en cultivant du persil sur son balcon ou en rêvant, en lisant un magazine, d’un voyage qu’ils ne feront sans doute jamais.

I.W. : C’est une soupape nécessaire oui. Parce que là, on a une petite prise. On y trouve des moyens de se faire du bien ou de faire du bien aux autres. De rêver tout simplement. Ou d’agir même à toute petite échelle.

Oser la diversité

Votre magazine idéal, il ressemblerait à quoi finalement?

I.W. : Il serait le plus diversifié possible, en abordant plein de thématiques différentes, avec des changements de rythmes. En passant parfois d’un sujet léger à des sujets que l’on aborde en profondeur. C’est ce qui participe au plaisir de lecture.

Y.C. : J’aime quand il y a un parti pris. Même si ce n’est pas toujours politiquement correct. Qu’on ne dilue pas le propos en mélangeant les intervenants. Qu’on assume les angles.

I.W. : La diversité des plumes aussi est importante. J’aime qu’il y ait des hommes, des femmes, de toutes origines, âges et classes sociales. Que l’on ouvre les pages aux auteurs et autrices. Qu’on puisse y entendre des voix extérieures. Et aussi qu’on y découvre des talents, des créateurs et des artistes belges. Que l’on privilégie la proximité.

Lire aussi : Le Vif Weekend a 40 ans, racontez-nous vos meilleurs souvenirs de notre magazine