Créatrice singulière, au style instantanément reconnaissable, Ionna Vautrin cultive une discrétion qui ne l’a pas empêchée de figurer, au fil des projets, parmi les noms incontournables du design français. Nous l’avons rencontrée chez elle.

C’est au rez-de-chaussée d’un immeuble du Xe arrondissement, dans son studio jouxtant une cour ensoleillée, que Ionna Vautrin nous a donné rendez-vous. Dans l’espace plutôt exigu, dont elle qualifie les dimensions de « parisiennes », règne une ambiance décontractée mais studieuse, que vient gentiment troubler Orso, « chassistant » et mascotte des lieux. On ne s’étonne pas une seconde de retrouver ici une présence animale, tant les bêtes à poils, à plumes ou à écailles influencent sa production; il suffit de voir ses réalisations pour Moustache, Bosa, Elements Optimal ou Designerbox pour s’en rendre compte. Révélée au grand public par la lampe Binic, Ionna Vautrin a développé au fil des projets une patte bien à elle que l’on retrouve dans la vaste collection « maison » lancée au début de ce mois-ci pour Monoprix. Le moment semblait tout indiqué pour mieux faire connaissance et entrer dans les coulisses de son univers poétique qu’elle nous dévoile en s’excusant constamment de « partir dans tous les sens ». Entretien ponctué de courts éclats de rire et de miaulements.

Le design, c’est arrivé comme un hasard ou comme une évidence?

Certainement pas une évidence, d’autant que pour ma génération, la profession n’était pas très connue. Mais très tôt, j’avais envie d’aller vers un métier artistique. La poterie et la céramique ont été mon premier contact avec la matière – et j’ai fait beaucoup de cochonneries, ce n’était pas inné. Mais ça m’a permis d’avoir un lien à l’objet, de savoir comment il était fabriqué.

Et de comprendre les contraintes liées à la combinaison de la fonctionnalité et de l’esthétique?

Oui, d’ailleurs j’ai beaucoup hésité entre design et cuisine. Il y a vraiment une similitude entre les deux: les couleurs, les matières, les manières d’assembler, l’imagination. La formation en cuisine n’était pas très valorisée à l’époque, donc je me suis dirigée vers quelque chose d’artistique et de très concret, en rapport avec l’industrie. Je ne voulais pas devenir une artiste, j’avais envie d’avoir un cadre, du coup, le design industriel, ça prenait vraiment du sens. Mais je n’aurais jamais cru qu’une boîte puisse m’appeler parce qu’un de mes dessins les intéressait. Ce n’était même pas une ambition.

Pourquoi pas?

J’avais plutôt l’idée d’ouvrir un jour ma petite agence régionale, qui travaillerait avec les industries du coin, je n’allais pas voir plus loin. Même pas par modestie, c’était comme ça. Mes différentes expériences à la sortie de l’école m’ont donné envie de faire mes propres choses, de développer mon vocabulaire personnel, ou d’essayer l’édition, qui me paraissait inaccessible.

Et vous avez donc commencé par créer des chaussures…

Oui, pendant un an, chez Camper. La chaussure, c’est très industriel et hyper intéressant. On associe ça à de la mode, mais c’est beaucoup plus technique au niveau du confort qu’une chaise ou un canapé. Après Camper, j’ai eu l’opportunité de travailler chez George Sowden à Milan (NDLR: membre du légendaire groupe Memphis), et je suis passée d’une grosse boîte à un univers plus libre. Très industriel aussi, mais dans un autre style, on faisait de l’électroménager pour Moulinex et Tefal. C’était le grand écart.

Mais vous trouvez encore le moyen d’explorer un autre aspect du métier avec un passage chez centdegrés…

Oui, une agence de packaging, pour un job vraiment formateur, mais un peu presse-citron. L’univers était de nouveau très intéressant, on parlait de production de milliers et de milliers de pièces. Cette façon de dessiner en très grandes séries, c’était plutôt une problématique des années 2000. Aujourd’hui, c’est plus compliqué, notamment pour des questions d’écologie; on doit se poser ces questions, il y a une culpabilité au-dessus de laquelle on passait sans souci auparavant.

Encore cinq ans comme assistante chez les frères Bouroullec, et vous êtes prête à vous lancer à votre compte.

Le soir, le week-end, je dessinais déjà des petites pièces. J’ai fait quelques objets et une collaboration avec une galerie, Tools. En revenant à la céramique, à la porcelaine. C’est un matériau agréable à travailler parce qu’il permet de faire des formes assez libres, tout en ayant une vraie finesse. Finalement, c’est presque le futur du plastique, alors que ça existe depuis des milliers d’années.

C’est à ce moment qu’arrive la Binic?

Oui. Foscarini m’a contactée pour un projet, en me précisant qu’en face de moi, il y avait des designers renommés. Je n’avais aucune chance mais j’étais déjà flattée d’être appelée par une grande marque. Le briefing, c’était de concevoir une petite lampe coup de coeur, pas trop chère, et j’ai proposé la Binic (lire par ailleurs). C’est elle qui m’a lancée. Pour moi, c’est le carrefour, là où tout a commencé. J’ai décidé de quitter les Bouroullec le jour où elle est sortie. Tout s’est bien enchaîné.

Et après?

Les éditeurs m’appelaient: « on aimerait bien faire une Binic en table », « une Binic en vase », en gros, ils voulaient tous leur petit best-seller. Mais ce n’est pas aussi simple, en obtenir un, dans une vie, c’est déjà une chance.

Et que leur répondiez-vous?

Au début, j’acceptais un peu tout, c’était tellement nouveau… Aujourd’hui, je sens quand les propositions sont boiteuses, ou relèvent de la communication, quand elles n’ont pas de fond ou surfent sur une vague. Mais j’ai toujours du mal à dire non. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Le métier de designer est complexe: on est rémunéré en royalties, donc pas payés pour le développement et la création; on peut passer deux ans sans voir arriver quoi que ce soit. Moi, j’ai eu de la veine avec la Binic, elle m’a permis de proposer d’autres projets.

La filiation qui existe entre vos créations, vous l’entretenez volontairement?

C’est vrai que mes objets forment une petite famille, comme des frères et soeurs qui partagent le même ADN. C’est assez inexplicable, mais naturellement, je suis allée vers des formes qui se répondent. Comme une sorte d’automatisme, en espérant que ça ne le soit pas trop non plus. A chaque fois, je prends une forme, je l’étire d’un côté, de l’autre et, à force de tests, suivant la fonction de l’objet, de son échelle, de son matériau, de la commande, ça s’articule différemment, et cette forme migre un peu comme un cadavre exquis, pour raconter quelque chose de nouveau.

Et la fascination animalière, elle vient d’où?

Les animaux, déjà, c’est fascinant en soi, tant par leurs formes et leurs couleurs que par leurs facultés et leurs attitudes, la manière dont ils vivent, se draguent ou se mangent entre eux. Comme ces oiseaux qui font ces choses improbables pour attirer leur proie ou éloigner leurs prédateurs. C’est un univers hyper coloré, hyper graphique, une source d’inspiration infinie.

Comment parvenez-vous à parler à la fois aux adultes et aux enfants, sans tomber dans « l’enfantin »?

Naturellement, je me pose des limites, quand je sens que ça devient trop gnangnan ou trop compliqué. C’est difficile à expliquer, à force de travailler sur des proportions, l’oeil finit par savoir si ça fonctionne. Après, c’est quelque chose de personnel, on le ressent sans pouvoir toujours l’exprimer. Et quand les prototypes arrivent, c’est tout de suite plus facile de dire « ça passe » ou pas.

On en vient à votre actu, la collection Nest pour Monoprix…

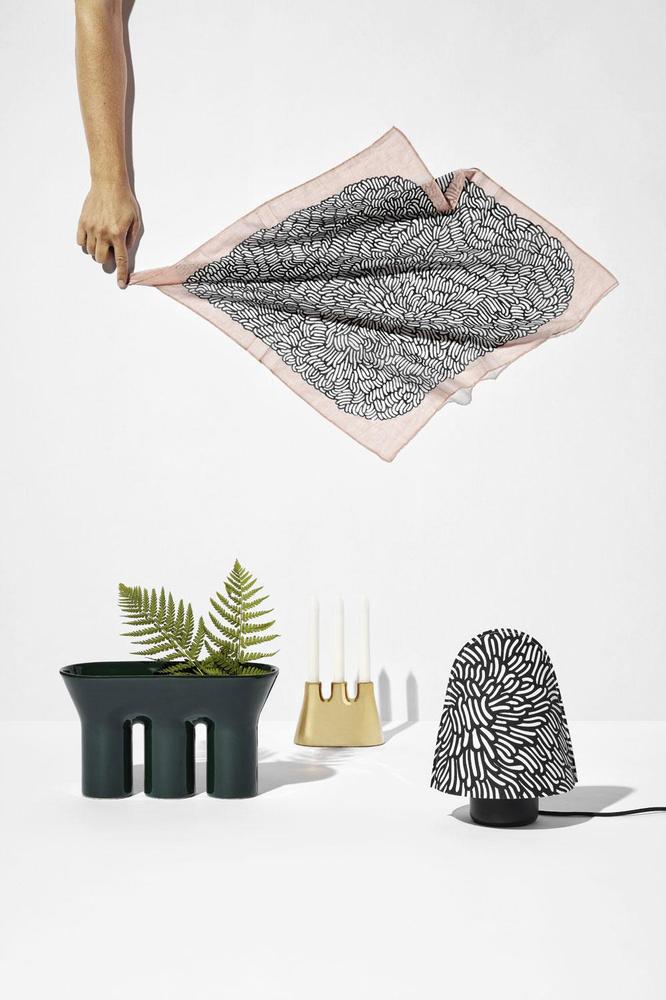

Ça a été un gros, gros boulot, il y a une cinquantaine d’articles. Mobilier, accessoires, arts de la table, textile, et même du vêtement pour enfants, une première pour moi. Je savais que la collection sortirait en septembre, un mois un peu bizarre. C’est la rentrée des classes, parfois l’entrée dans l’hiver… Alors j’ai travaillé sur ce motif qui rappelle un peu les plumes ou les poils, l’hibernation, avec l’idée de créer une sorte de nid. Ça évoque aussi les pétales, les anémones de mer, je voulais quelque chose qui puisse éveiller l’imagination. Ce qui est chouette avec Monoprix, c’est que ce soit une marque très populaire, qui pourrait être tentée de tout lisser pour plaire au plus grand nombre, mais au travers de ses collaborations, l’enseigne fait des choses atypiques, que certains ne se permettraient pas.

Vous sentez-vous ambassadrice de la création française, en étant choisie par la SNCF ou Monop’, ou par des marques comme Lexon ou Moustache?

Pas spécialement. Je pense que des femmes comme Inga Sempe, Pauline Deltour et bien d’autres pourraient autant porter cet étendard. Je suis néanmoins fière que ces entreprises m’aient fait confiance pour mener des projets ambitieux et très symboliques de leur engagement avec le design. Je note que les grandes institutions ou marques françaises s’intéressent toujours davantage au design, ce qui est positif pour la reconnaissance de la profession, souvent mal comprise dans ces milieux-là.