Soutenir la jeune création est l’une des missions du Vif Weekend, qui a décidé d’honorer un.e élève méritant.e de La Cambre mode(s) et a sélectionné, cette année, Lili Schreiber. Avec sa collection de fin d’études, la Bruxelloise joue avec les codes du vestiaire masculin, juxtapose les idées heureuses et jongle avec son musée imaginaire.

Parce que cette année « en dents de scie rythmée par le doute et l’incertitude » a entraîné chez elle « un désir de retour à la vie », elle a choisi de créer une collection « en imaginant une fin heureuse qui en soi n’est que la fin d’un chapitre ». Alors Lili Schreiber s’en est donné à coeur joie, avec une collection titrée « Play for Today », destinée sans façon à communiquer gaieté, enthousiasme et renouveau. En treize silhouettes, soit une de plus que le quota imposé par La Cambre mode(s), ce qui dit son talent et son amour du travail, la créatrice a ainsi résumé sa jeune vie qui débute. Elle est le fruit d’un heureux mélange dont elle a fait sa force – « Je suis née à Bruxelles il y a presque vingt-cinq ans, d’un père Canadien et d’une mère Belgo-Congolaise. J’ai étudié à l’école juive puis aux Eglantiers et ensuite au Lycée français. » Ce qui ne dit encore rien de son amour du tailleur, du masculin revisité, des volumes retaillés pour y inscrire le corps ni de sa grande lucidité, de sa radieuse générosité et de sa belle ténacité. Rencontre.

Quel a été votre déclic « mode »?

Je devais avoir 8 ou 9 ans, c’était à Londres, au Victoria and Albert Museum où j’assistais au défilé des 25 ans de Jean Paul Gaultier. C’était un vrai spectacle, hyper étrange et provoc’, que j’ai vu petite fille avec des yeux émerveillés. Le lendemain, j’organisais mon petit défilé… A partir de là, j’ai eu une espèce d’envie de créer, pas nécessairement des vêtements. J’ai été à tous les shows de La Cambre dès mes 12 ans, et puis aux journées portes ouvertes, je savais que je voulais faire ça. J’en rêvais, j’avais vu le travail de Léa Peckre, d’Anthony Vaccarello, je savais que ses élèves devenaient des grands noms de la mode. A 14 ans, j’ai acheté une machine à coudre. Au Lycée français, j’étais la styliste du groupe, j’ai fait toutes les robes de bal de mes copines, en terminale. Je ne savais pas très bien coudre, disons que je cousais à ma façon. Ce n’était évidemment pas la bonne parce qu’un vêtement, c’est ultracodifié, il y a des règles dans la couture, une fois que tu les apprends, tu peux jouer avec elles. C’est pour cela que l’enseignement est riche: on découvre comment faire un vêtement de A à Z, ensuite seulement, on peut s’en détacher…

Que retenez-vous de ces années passées à La Cambre?

Une expérience de vie. Je m’y suis construite. J’étais jeune quand j’y suis entrée, j’avais 17 ans, je n’avais suivi aucun parcours artistique même si j’ai eu la chance d’être nourrie par ma famille où l’art est important, j’en ai été bercée. Je me suis donc lancée, c’était un vrai parcours, parfois même du combattant, mais j’ai appris sur moi et sur ma capacité de travail.

Comment les stages que vous avez accomplis chez Louis Vuitton et Ester Manas vous ont-ils construite?

Chez Louis Vuitton, j’ai appris l’exigence. Mieux: j’ai appris à être plus exigeante. A avoir l’oeil sur tout. Et le fait de travailler dans un studio, en Tailleur Femme en l’occurrence, avec les modélistes, les mécaniciens, les couturiers, permet un vrai échange. C’est comme cela que l’on apprend à lancer des pièces et cela m’a permis de procéder ainsi pour ma collection de fin d’études. Jusque-là, je faisais tout moi-même, mais je me suis dit qu’en cinquième année, il était important d’avoir le temps et l’espace pour créer. Ester Manas, je la connaissais depuis ma deuxième année, quand j’ai commencé comme mannequin pour elle. Et cela s’est transformé en compagnonnage. Entre ma quatrième et ma dernière année, j’ai fait une pause, j’avais besoin de souffler. J’ai alors travaillé avec elle et Balthazar Delepierre pour leur marque. Je m’y occupais de la maille mais je touchais un peu à tout.

Avec Play for Today, votre ultime collection à l’école, vous semblez avoir vécu une apothéose…

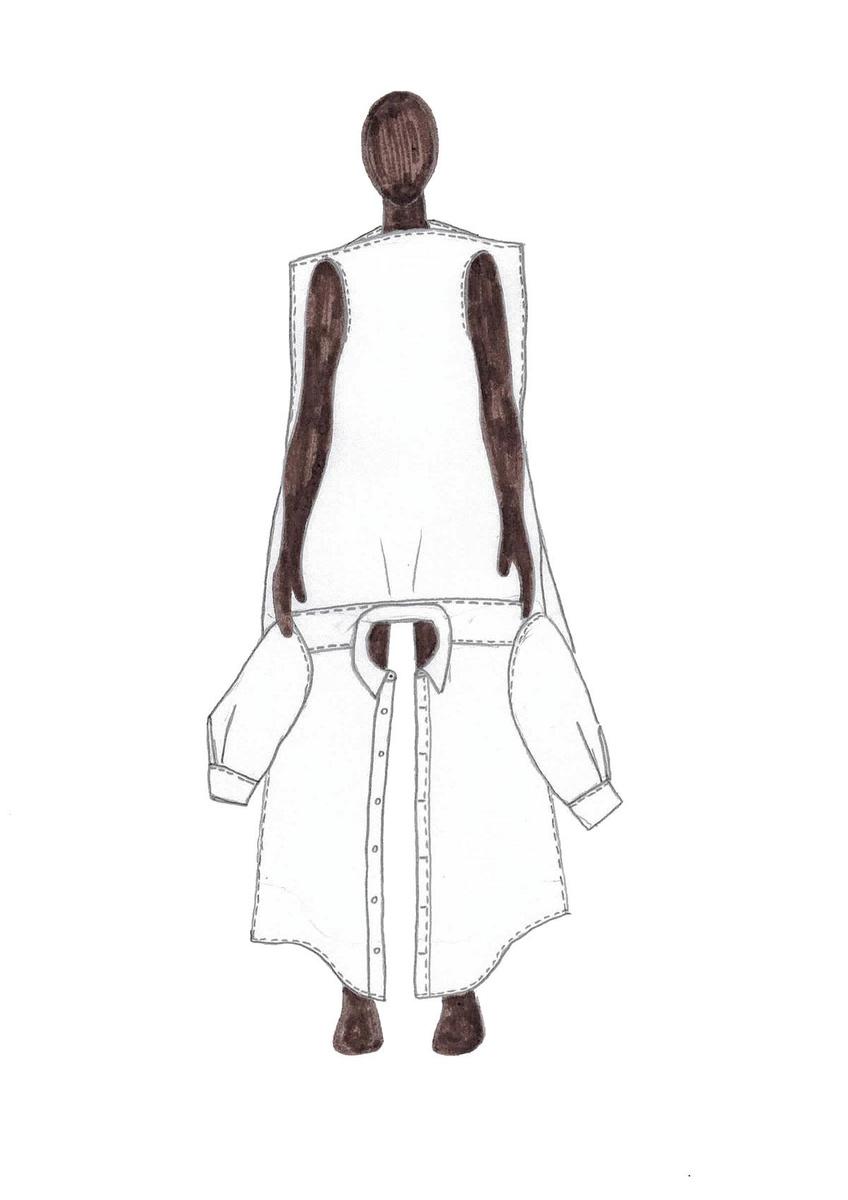

Au début de l’année, je suis arrivée avec mes inspirations, je voulais de la joie, on était en pleine Covid, je rêvais de m’échapper de ce que l’on vivait, que ce soit un exutoire. Je ne savais pas si je désirais faire de l’Homme ou de la Femme, j’avais juste l’idée de créer quelque chose d’assez ludique. Je suis donc partie de la joie. Et de mon musée imaginaire, de ces références qui reviennent d’année en année, de ces artistes que j’aime et qui ont ce point commun de travailler sur l’identité, la couleur, les oppositions, la juxtaposition. Claude Cahun n’a rien à voir avec Lynette Yiadom Boakye, et pourtant je vois le lien. Tous jouent sur la déformation. Je me suis dit: « Et si moi aussi je jouais? » J’ai alors flashé sur une image de la peintre anversoise Agnes Nys, une carte que je trouvais magnifique. Or, une carte, on peut la lire de différents côtés, j’ai donc renversé les choses: la plupart des pièces de ma collection peuvent se porter différemment. La chemise, par exemple, embrasse la veste tailleur, c’est comme un baiser, celui de Brancusi, et elle se porte comme on veut. Ce principe est tellement riche. En parallèle, j’ai créé des accessoires avec les ateliers Delacroix, basés à Bruxelles. J’avais vu leurs échantillons de filet, sur la base de la technique des filets de pêcheurs, c’était comme une évidence de collaborer ensemble, parce qu’on travaille de la même façon.

C’est-à-dire?

Beaucoup! Il m’est difficile d’être heureuse sans travailler. Cela me nourrit. Et je pense que c’est la même chose pour le duo de Delacroix. Mais je ne travaille pas dans la souffrance, il me faut juste de la lumière et du sommeil. Je ne dirais pas que je n’ai pas eu une vie de moine, parce que je me suis vraiment focalisée sur ma collection, et c’est aussi pour cela que j’ai pu faire un travail réfléchi, reposé.

Votre palette chromatique est remarquable. Comment l’avez-vous définie?

C’est venu petit à petit. Je suis une fanatique des carreaux et des pieds-de-poule, parce que j’aime le vestiaire masculin – toute ma collection est basée dessus et tout part de patrons masculins que j’adapte. Ma passion pour le tailleur a aussi commencé avec les matières nobles, je les trouve attirantes. Je les juxtapose: le tulle avec du matelassé, le souple avec le rigide et je joue avec les rayures, les pois, des motifs assez reconnaissables et finalement assez enfantins. Je travaille de manière hyper instinctive, je suis vraiment avec mon tissu et mes mains, et quand j’ai une idée, je la mets sur buste, c’est l’une de mes forces de pouvoir transposer mes idées directement en 3D. Ensuite, je les mets à plat, je fais la toile et je recommence jusqu’à la toile finie.

Vous êtes désormais prête à entrer dans l’industrie de la mode, accusée d’être polluante et d’avoir de gros défauts, greenwashing, grossophobie et absence de diversité en tête. Quel sentiment?

C’est enrageant et j’aimerais changer des choses mais moi, petit moi, je sais que je n’en aurais pas vraiment la possibilité. Je n’ai pas encore ma marque et c’est difficile de faire la différence, à part créer avec des dead stocks ou recycler. Je ne veux pas m’inscrire dans la fast fashion qui copie notre travail, clairement, et qui devrait être pointée du doigt. Et je pense que les grandes marques, les grands groupes doivent agir. En tant que jeune designer, j’ai envie de travailler dans une maison, parce que c’est mon métier et que je l’aime. Je sais aussi que j’ai encore plein de choses à apprendre sur cette industrie. Je suis réaliste et lucide. Pour l’instant, je n’ai ni les armes ni la voix pour remédier à ces problèmes-là, si ce n’est travailler dans une maison moins pire que d’autres.