Suite à la crise sanitaire, les chefs remuent ciel et terre pour trouver une main-d’oeuvre qualifiée. Cette situation invite le secteur à se repenser et à rouvrir l’épineux dossier de la formation technique et professionnelle en Belgique.

A l’heure où de nombreux acteurs de la gastronomie s’accordent à dire que les années qui viennent vont transformer radicalement le format actuel des restaurants, Lionel Rigolet fait part de sa certitude: « Dans vingt ans, quoi qu’il arrive, je suis sûr qu’il y aura encore des brasseries et des maisons de haute gastronomie. » En revanche, le chef du mythique Comme chez soi est nettement moins sûr qu’existe encore « la main-d’oeuvre nécessaire pour les faire tourner ».

Ce secteur qui a longtemps eu l’embarras du choix en termes de ressources humaines se retrouve au pied du mur.

De fait, la situation est en train de changer complètement. Au point de faire entrevoir le pire aux chefs et autres entrepreneurs spécialisés dans les métiers de bouche. Il suffit d’avoir parcouru récemment les colonnes des journaux pour comprendre le renversement à l’oeuvre. Ce secteur qui a longtemps eu l’embarras du choix en termes de ressources humaines se retrouve au pied du mur. Pour l’ouverture de son nouveau projet de Villa Lorraine, Yves Mattagne a perdu l’un de ses fidèles lieutenants. Après 32 ans d’une loyauté sans nuages, son maître d’hôtel a décliné ce nouveau défi, jugé trop dur, pour entrer à la… STIB. Anecdote ou symptôme révélateur? Chacun se fera son idée.

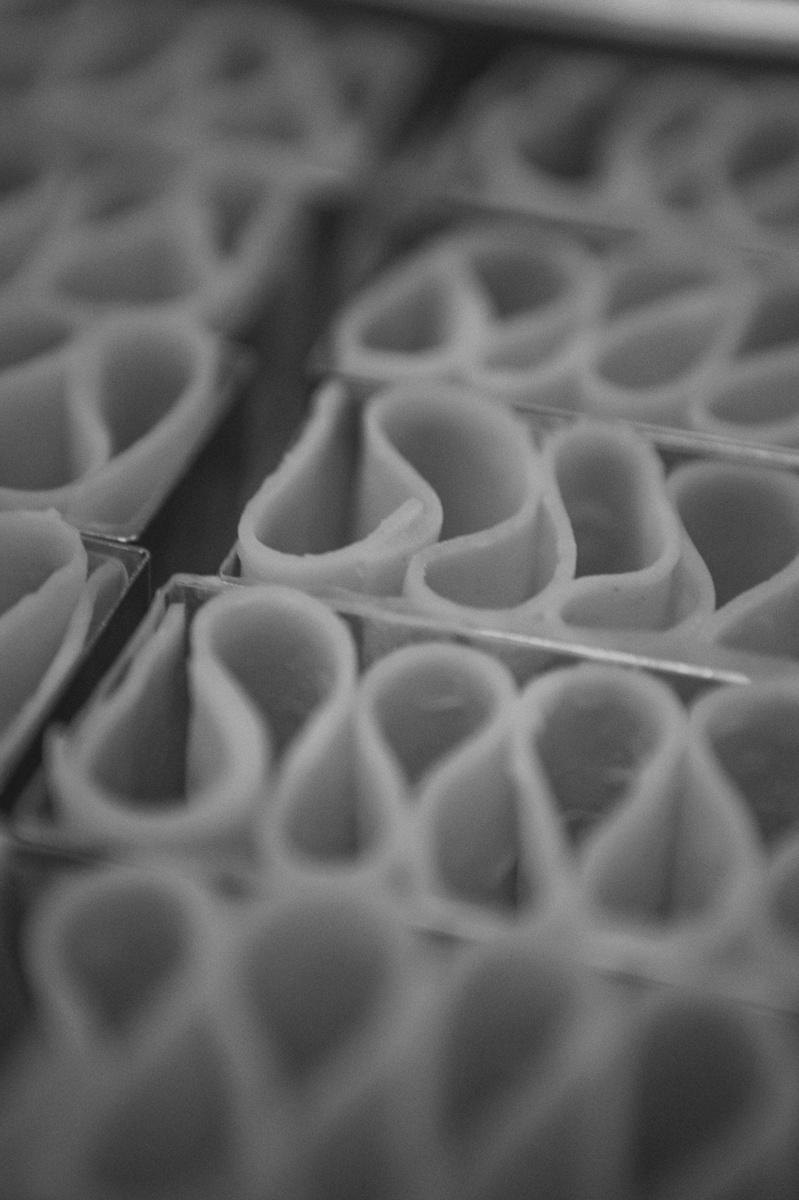

Autre exemple plus parlant: en juillet 2021, Pierre Marcolini organisait une porte ouverte dans sa boutique du Sablon. But de la manoeuvre? Recruter sept chocolatiers pour ses ateliers d’Haren. « Il n’y a presque personne qui s’est présenté, ce métier est en perdition », s’inquiète celui dont la marque est connue jusqu’au Japon. L’artisan bruxellois n’est pas le seul à s’être mobilisé pour embaucher. Parmi les 55% de restaurateurs à la recherche de personnel qualifié, plus de la moitié a agité des contrats à durée indéterminée (CDI) sous le nez des candidats. Une révolution quand on se souvient qu’auparavant, ce type d’embauche couronnait de longs mois, voire des années, de service.

« Beaucoup d’étudiants n’ont pas compris que pour inventer en cuisine, il fallait maîtriser ses classiques sur le bout des doigts. »

Joie, divine étincelle

Faut-il en déduire qu’après la montée de la food mania au début des années 90 et son sacre médiatique, les métiers de la gastronomie « ne vendent plus du rêve », comme l’évoque le chef doublement étoilé David Martin (La Paix)? Oui et non. S’il est évident que la crise sanitaire a montré à de nombreux forçats des horaires coupés les joies d’une soirée en famille, la problématique est plus vaste. « Pour l’ancienne génération, travailler plus de 12 heures par jour, six jours sur sept, faisait partie de l’accord de base. Quand on entrait en restauration, on savait que l’on sacrifiait sa famille, son temps libre et ses relations sociales », détaille Lionel Rigolet. Les jeunes seraient-ils devenus fainéants? Pour le chef de La Paix, un tel constat relèverait de la paresse intellectuelle, si pas de la mauvaise foi. « C’est l’époque qui a changé, les mentalités ont évolué. Et c’est souvent pour un mieux. Je ne crois pas en ce modèle d’un chef abruti par le travail et heureux. Cela débouche sur des personnes aigries. Ce qu’il faut, c’est trouver un équilibre personnel. C’est à ce prix-là que l’on peut être bien dans sa peau et dans la foulée exercer son métier dans la joie », analyse-t-il.

Pas de doute, la restauration et les métiers de bouche sont sommés de se repenser. Pour preuve, les derniers mois, on a vu sortir de terre des projets tentant de faire bouger les lignes gastronomiques en réinventant les formules. Ainsi de Tom De Vuyst, néo-boulanger installé sur le site de COOP à Anderlecht. Ancien manager d’un groupe de musique, cet as de la miche s’est affranchi des contraintes de personnel et d’horaires en faisant le choix d’oeuvrer au départ d’un atelier et de commandes en ligne plutôt que d’une traditionnelle boutique. C’est davantage la forme que prennent les projets qui se voit impactée. Plus révélateur encore est le parcours d’Anaïs Gaudemer, architecte paysagiste reconvertie en pâtissière non assujettie à des horaires infernaux. « Je me suis demandé comment pouvoir exercer ce métier en conservant un rythme de vie relativement normal », fait valoir la jeune femme. Elle a alors imaginé Cokoa, un atelier de pâtisseries fonctionnant essentiellement sur commande. Plutôt que de singer ce qui se faisait ailleurs, l’intéressée a dessiné son modèle. Six ans après le lancement de son lieu de production 2.0, l’entrepreneuse vient d’initier un significatif « Cokoa Lab » explicite quant aux attentes d’une nouvelle génération. Dédié à « l’apprentissage de la pâtisserie et d’autres arts culinaires », cet espace ucclois ne s’adresse pas qu’aux particuliers. Dans la ligne de mire, l’intéressée a compris la nécessité de stimuler les étudiants des écoles de pâtisserie désireux d’aller plus loin. Les cours? Ils seront donnés par Anaïs et son équipe. Soit une formation non diplômante d’une demi-journée qui comprendra des modules pour empiler les compétences. Des formations complémentaires sur des thèmes variés – la mixologie, l’art de la dégustation du café, la photo culinaire… – seront également au programme. Cerise sur le gâteau: des invités internationaux dispenseront des masterclass afin d’éveiller les étudiants aux techniques de pointe. Ces exemples, retenus parmi des centaines, en disent long sur le fait que les métiers liés à la gastronomie continuent de susciter l’envie.

‘Pour l’ancienne génération, travailler plus de 12 heures par jour, six jours sur sept, faisait partie de l’accord de base.’ Lionel Rigolet

Déformation professionnelle

En imaginant les contours de son concept, Anaïs Gaudemer a mis le doigt sur le point sensible du moment. Car la restauration et les métiers de bouche ne doivent pas seulement faire face à la question de la motivation. Un autre facteur, plus crucial encore depuis que la Covid a mis ce secteur sous pression, est à prendre en compte: celui de la qualification. Les écoles hôtelières et autres centres de formation mènent-ils leur mission à bien? Sur le sujet, les avis convergent pour pointer des lacunes.

Lionel Rigolet rapporte des anecdotes potaches de stagiaires obtempérant à des demandes loufoques telles que « ramener un seau de vapeur », « aller chercher la rallonge du pass », voire « trouver une machine à forer les petits pois ». Aïe… « C’est certes caricatural et peu bienveillant mais cela témoigne du manque d’assurance et de préparation des candidats », confirme ce chef convaincu, au risque de se faire des ennemis, que « en dehors de l’école hôtelière de Coxyde, on peut tirer l’échelle ». Il reste que le constat d’une impréparation des recrues est partagé dans le métier. Nombreux sont les chefs qui dénoncent une initiation édulcorée. Ainsi des stages, passés de 8 à 6 semaines et limités à 36 heures hebdomadaires, qui dissimulent la réalité. « Une fois qu’ils arrivent dans la vie professionnelle, les candidats se ramassent un tsunami d’heures. Certains ne supportent pas le choc et se réorientent », détaille Jean-Luc Pigneur, fondateur de la Vieusart Academy of Culinary Arts. Yves Mattagne regrette quant à lui le manque de bases des élèves. « Beaucoup n’ont pas compris que pour inventer en cuisine, il fallait maîtriser ses classiques sur le bout des doigts », résume ce chef réputé pour ses nombreuses consultances. Idem pour Christophe Hardiquest de Bon Bon. « Un potage parisien, ils ne savent pas ce que c’est car ils n’étudient pas. Personne n’a lu Escoffier, ce n’est pas normal quand on veut faire carrière dans la gastronomie », souligne le chef bruxellois. Benoît Brochard, son directeur de salle, sème le doute. « Je ne suis pas certain que les professeurs des écoles hôtelières soient vraiment au fait des dernières évolutions de la cuisine. »

Le constat, partagé par plusieurs chefs, invite à formuler des solutions. « Il serait utile que les enseignants fassent eux aussi des stages dans les cuisines de nos restaurants afin d’adapter leur cours aux techniques actuelles. Autrefois, beaucoup de cuissons s’effectuaient au toucher, aujourd’hui la technologie a pris la relève. Il est important que profs et élèves puissent être confrontés à cela », renchérit Yves Mattagne. « De toute façon, quand on sort de l’école, on ne sait rien », tranche Christophe Hardiquest. Même son de cloche chez David Martin qui s’accommode de ce bilan: « Je n’embauche personne sur ses qualités culinaires. Ce qui m’intéresse, c’est l’humain. Il doit avoir trois qualités: l’assiduité, l’honnêteté et l’envie d’apprendre. Ça me va de faire progresser un apprenti ne serait-ce que deux centimètres par jour. »

Dominique Van de Woestyne, directrice de l’Ecole hôtelière provinciale de Namur, est consciente de la complexité de la situation. C’est assez impuissante qu’elle assiste à un certain nivellement par le bas auquel, selon elle, contribuera fortement le prochain Pacte d’excellence, du nom de cette réforme censée améliorer l’enseignement en Belgique francophone. « Il sera nécessaire de terminer sa 3e année avant de rejoindre l’enseignement qualifiant. C’est une erreur de penser qu’à 14 ans, les élèves ne sont pas mûrs pour opérer un choix. Du coup, ce sera un an de sacrifié sur l’autel de l’enseignement général. » Autre inquiétude, la baisse des compétences exigées par une Fédération Wallonie-Bruxelles semblant se contenter d’une formation a minima. « Dresser une table, cela revient aujourd’hui à disposer des sets, c’est une erreur de perdre ces savoir-faire, nous ne devons en aucun cas former des porteurs d’assiettes ou des chefs au rabais », explique cette battante dont les compétences sont vantées par de nombreux professionnels. Toujours est-il que l’enseignement technique et professionnel réputé pour ses coûts élevés se voit dresser un mauvais procès par des responsables politiques soucieux d’utiliser les deniers publics à bon escient. « Certes cela coûte cher, concède Van de Woestyne, mais un élève qui sort à 18 ans est opérationnel, il paie ses impôts le mois suivant. »

‘Je n’embauche personne sur ses qualités culinaires. Ce qui m’intéresse, c’est l’humain.’ David Martin

Réenchanter l’avenir

Pour répondre à ces problèmes, pas question de pleurnicher, le secteur entend prendre la réalité à bras-le-corps. Le premier à en avoir pris la mesure est assurément Jean-Luc Pigneur. Ce chef au CV impressionnant – il a mis sur pied le restaurant Saint-Guidon pour Constant Vanden Stock, oeuvré à La Cravache d’or et été cheville ouvrière de Génération W, le collectif de chefs wallons – a imaginé la Vieusart Academy of Culinary Arts il y a dix ans, preuve que le malaise a des racines. « Je l’ai conçue quand il y avait une hémorragie, la formation était au plus bas, nos chefs faisaient appel à des candidats venus de l’étranger, il fallait réagir… mais idéalement cet endroit ne devrait pas exister », explique-t-il. Jean-Luc Pigneur concocte alors un concept efficace financé par les chefs eux-mêmes, soit douze adresses en vue du pays, du Cor de Chasse au Chalet de la Forêt, en passant par De Jonkman et l’Hostellerie Saint-Nicolas à Ypres. Le pitch? La Vieusart Academy of Culinary Arts se présente comme un lieu dédié à la formation n’accueillant que 12 candidats par an. Ceux-ci suivent d’abord une session intense de six semaines sur place, où ils abordent des thématiques comme la cuisine moléculaire ou les herbes sauvages, avant d’enchaîner deux stages de quatre mois chez les restaurants partenaires. Le résultat? Plutôt payant lorsque l’on sait que des jeunes chefs comme Kevin Perlot (Vertige, Bruxelles), Olivier De Vriendt (Rizom, Grand-Hornu) ou Georges Athanassopoulos et Victor Deramay du très prometteur Maloma (Bruxelles) y sont passés. Seul hic, pour l’année 21-22, la Vieusart Academy passe son tour, un dommage collatéral de la crise.

David Martin, lui, s’est récemment associé à San Pellegrino Young Chef Academy pour imaginer une antenne sous nos latitudes. « Le but est de faire se rencontrer des jeunes talents et des chefs distingués par les guides afin de dissiper les malentendus créés par les émissions culinaires. Les chefs ne sont pas des stars, juste des hommes assidus et passionnés. Nous espérons que ces sessions généreront un afflux de recrues », avance le chef de La Paix. A un niveau moins spectaculaire mais pas moins efficace, Christophe Hardiquest a aussi pris le taureau par les cornes. « Lors des briefings avec mon équipe, je pose des questions de cuisine ou de culture générale. Pourquoi dit-on un homard Thermidor? Qui était Vermeer? Comment se caractérise l’art roman? Si la personne ne sait pas, elle doit préparer un exposé pour le reste du personnel. Le résultat de la recherche est consigné sur une feuille et rejoint un classeur de plus de 100 pages que chacun peut consulter », se réjouit ce chef qui a la transmission des savoirs à coeur et qui rêve de transposer un jour le modèle du MOF (un concours du Meilleur ouvrier de France signant l’excellence artisanale) de l’autre côté du Quiévrain. Last but not least, Pierre Marcolini, quant à lui, multiplie les plaidoyers pour une revalorisation des métiers techniques et professionnels. « Au Japon ou en France, on cultive cette excellence avec force, elle est reconnue et valorisée par le politique, les chefs français sont reçus à l’Elysée. On sait que les chefs et les artisans sont des marchands de bonheur, ils mettent des paillettes dans la vie des gens. En Belgique, les autorités n’ont pas encore compris cela. Un changement de mentalité est impératif », conclut le chocolatier.