Vestes de travail, pantalons cargo et salopettes font partie de notre garde-robe quotidienne. Comment le workwear s’est-il invité jusque dans les lieux les plus huppés?

Ce jour-là dans le corner Prada des Galeries Lafayette, à Paris, on en aurait presque oublié que la marque italienne fut longtemps renommée pour ses jupes impeccables coupées dans des tissus nobles. Sur les portants, s’alignent des vestes robustes en coton bleu, poches plaquées et col chemise. La vendeuse nous l’assure: ce modèle «camionneur» date d’il y a deux ans. Mais il est devenu tellement populaire que la marque ne cesse de le rééditer, dans un arc-en-ciel de couleurs passées comme celles d’un vêtement déjà trop porté.

Si l’on ne connaissait pas la mode et son sens historique du détournement, on pourrait s’étonner de voir ainsi des vêtements associés au vestiaire ouvrier s’afficher à plus de 3.000 euros et devenir pourtant des best-sellers chez les grands noms du luxe. Saint Laurent, il est vrai, avait donné le ton avec sa saharienne, pièce détournée d’un vêtement porté par l’armée britannique dans les années 1960 déjà. Depuis lors, on a vu apparaître les blousons workwear en coton de Louis Vuitton, les salopettes de Maison Margiela, sans oublier la déferlante des «vestes de peintre» bleu cobalt popularisées par Paul Smith et devenues l’uniforme des Parisiens branchés.

Des vêtement “in” depuis toujours

Le workwear – entendez donc littéralement le vêtement de travail – n’est pas un phénomène récent, cela fait déjà des siècles qu’il existe. Et pour des raisons fonctionnelles. Sans le savoir vraiment, nous en avons intégré certains dans notre garde-robe. Le jean – conçu au milieu du XIXe siècle comme une «demi-salopette» pour les mineurs – est certainement le plus connu de tous. Le tee-shirt blanc qui l’accompagne – hello James Dean… – vient des soldats américains qui le portaient à la place du bon vieux singlet sous leur uniforme. La chemise à carreaux en flanelle qui fleure bon l’automne fut adoptée, après la colonisation des États-Unis, par les fermiers, cow-boys et bûcherons. Et pour ses tabi, Margiela s’est inspiré des chaussures souples portées sur les chantiers par les ouvriers japonais.

Le workwear étudié pour être confortable

Selon Eric Maggiori, collectionneur de workwear et fondateur du magazine bisannuel Avant, ce qui squatte aujourd’hui notre dressing n’est pas tombé du ciel. Tout dérive d’une manière ou d’une autre de ce que portaient nos ancêtres pour travailler, aller à la messe, chasser, faire la fête ou se marier.

«Si les créations utilitaires comme le jean ou le bleu de travail sont faciles et pratiques à porter, c’est parce qu’elles ont mis des décennies à être peaufinées pour devenir les pièces parfaites qu’elles sont aujourd’hui, précise-t-il. Dans ma collection, j’ai des pantalons de travail largeot tels que créés par Adolphe Lafont en 1896 qui paraissent tout à fait contemporains. Parce qu’ils sont bien conçus, faits dans des matières qui vieillissent joliment et qu’on peut réparer.»

Un uniforme d’artiste, de penseurs…

«Bien sûr, une salopette est confortable quand on bricole au jardin, mais nous ne portons pas ces «vêtements de travail» uniquement pour leur confort, rappelle Eldina Begic, commissaire de l’exposition Workwear qui s’est tenue en 2023 au Nieuwe Instituut de Rotterdam. Depuis la révolution industrielle, on a créé des vêtements spécifiquement pour travailler. Une sorte d’uniforme associé à l’exercice d’un travail qualifié et précieux. Très vite, ce type de vêtements a aussi été adopté par des artistes, parce qu’il portait une forte valeur symbolique. On pourrait parler de vêtements utopiques. William Morris ou Oscar Wilde, par exemple, critiquaient la mode «tarabiscotée» de leur époque et voyaient dans le vêtement de travail quelque chose de pratique, durable et beau.»

Des syndicalistes qui ne travaillaient pas eux-mêmes à l’usine portaient malgré tout des habits d’ouvrier pour manifester leur solidarité.

L’écrivain russe Tolstoï a porté pendant les dernières années de sa vie une chemise de paysan à laquelle il a donné son nom. Monet et Matisse, eux, s’affichaient dans leur atelier avec une blouse proche de la vareuse paysanne. «Des syndicalistes qui ne travaillaient pas eux-mêmes à l’usine portaient malgré tout des habits d’ouvrier pour manifester leur solidarité et leur engagement, souligne A.W. Sylvester dans le livre An Informal Guide to Workwear qui sortira en novembre (en anglais). Pensez à Winston Churchill dans son «siren suit» – une sorte de combi militaire – pendant la Seconde Guerre mondiale, et plus proche de nous au président ukrainien Zelensky et à ses tenues qui ressemblent à des uniformes militaires sans l’être.»

Parler par le biais des vêtements

Nos vêtements quels qu’ils soient envoient toujours un message. «Peut-être que notre amour du workwear illustre ce que le dramaturge Émile Augier appelait une «nostalgie de la boue», poursuit A.W. Sylvester. Un désir de simplicité, un attrait pour la terre.»

Dans l’introduction du livre d’A.W. Sylvester, l’auteur Derek Guy nous renvoie même, pour justifier notre goût soudain pour les jumpsuits, aux révolutions politiques des XVIIIe et XIXe siècles. «Liberté, Égalité, Fraternité, les valeurs de la Révolution française et de bien d’autres, sont des idéaux libéraux: égalité, liberté individuelle, dignité de la personne et reconnaissance de la valeur des «gens ordinaires». Les vêtements de travail comme les vestes d’ouvrier ou les salopettes portent en eux cette idée de vie et de labeur.»

Cela se retrouve même dans notre langage, note A.W. Sylvester: «Pensez aux cols blancs et aux cols bleus. Les ouvriers agricoles et d’usine portaient des chemises en chambray bleu, ceux qui travaillaient au bureau portaient une chemise blanche. Nous employons encore ces expressions pour qualifier des types de métiers. Idem pour l’expression redneck aux États-Unis, qui vient des foulards rouges que les ouvriers nouaient autour du cou pour protéger le col de leur chemise de la saleté et de la sueur.»

Des pièces faciles à assortir et à porter

Les artistes et les politiques ne sont pas les seuls à avoir adopté le vêtement de travail. Au cours du siècle dernier, les artistes et autres leaders de mouvement de contre-culture s’en sont aussi emparés. James Dean, Elvis, Marilyn Monroe et les ados américains ont fait du denim l’uniforme des rebelles du monde entier. Dans les années 1960, les membres du mouvement américain des droits civiques l’ont choisi comme uniforme, raconte A.W. Sylvester.

De notre côté de l’Atlantique, les bohèmes et avant-gardistes français, dès le début du XXe siècle, ont opté pour les pantalons en velours, vestes bleues, salopettes, blouses et solides bottes des ouvriers et artisans. Plus tard, ce sera au tour des hippies, étudiants de gauche, punks, skinheads et new-wavers d’enfiler salopettes, parkas et Dr. Martens.

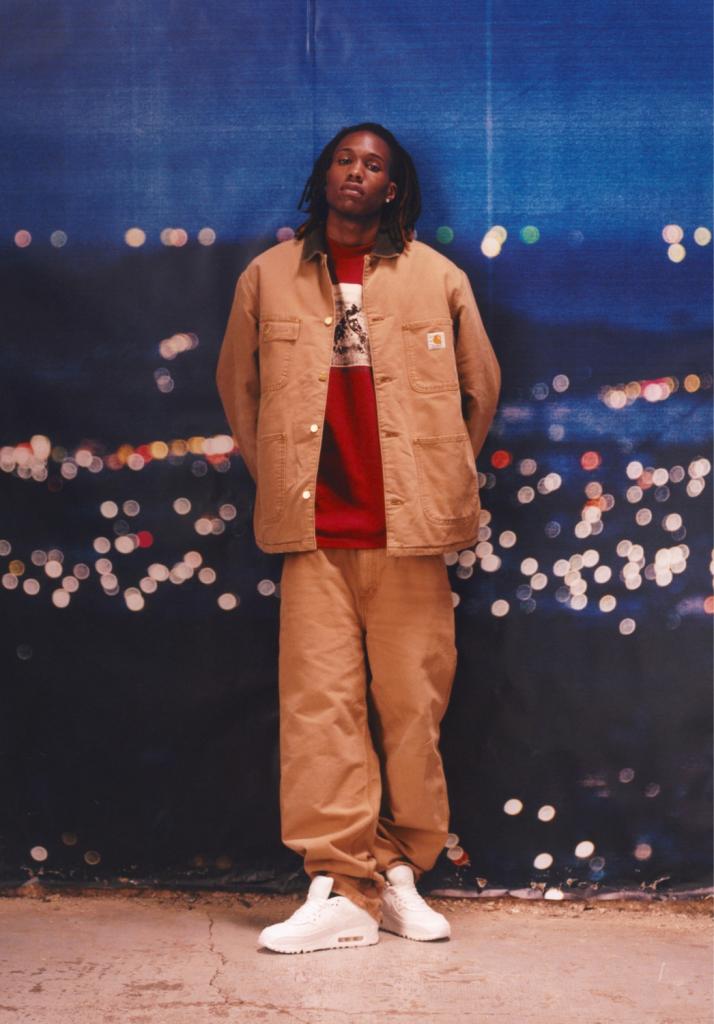

Pendant quarante ans, Bill Cunningham, photographe pour le New York Times, a porté un bleu de travail. L’acteur Daniel Day-Lewis a été surnommé par le magazine GQ le boss du workwear pour sa passion affichée pour celui-ci. Dans les années 1990, les rappeurs posaient sur leurs pochettes d’albums en Carhartt ou Ben Davis oversize. «Autour des années 2000, la chasse au workwear vintage est lancée, constate encore A.W. Sylvester. Des boutiques mainstream aux podiums, on a vu fleurir des copies et des influences.»

Le vintage a la côte

Le workwear a beau avoir une forte connotation américaine, il doit aussi son succès, selon Eric Maggiori, à l’intérêt que lui ont porté les Japonais. «À la fin des années 1970, les jeunes regardaient vers les États-Unis pour la culture et le style, avance-t-il. Le look preppy des Ivy Leagues et les jeans originaux étaient très prisés. Comme personne, aux États-Unis, ne s’intéressait encore au vintage, des revendeurs japonais sont partis y acheter en masse de vieux jeans et vêtements de travail. Cela a éveillé l’intérêt des Américains et des Européens, eux aussi en quête d’authenticité. Un ami à moi est l’un des plus grands revendeurs de workwear vintage en France; depuis des années, il écume non seulement les marchés mais aussi les fermes à la recherche de trésors. Avec l’arrivée d’Internet et surtout d’Instagram, le workwear est devenu cool, donc recherché, et les belles trouvailles sont devenues rares. Les vrais passionnés restent peu nombreux, car la tendance est désormais bien plus mainstream.»

Eric Maggiori a découvert son amour pour le workwear lors d’un séjour à New York en 2011. «J’ai trouvé en friperie des pantalons et vestes portés par des ouvriers il y a soixante, soixante-dix ans, et qui paraissent encore impeccables aujourd’hui, se souvient-il. C’est une passion coûteuse: une bonne veste vintage peut valoir plusieurs milliers d’euros. Même les reproductions atteignent parfois cinq cents euros.»

Culture skate par excellence

La preuve par toutes ces maisons françaises comme Le Laboureur, Le Mont Saint-Michel, Kidur ou américaines comme Carhartt et Dickies, qui doivent leur réputation à leurs vestes de travail classiques et leurs pantalons cargo. Carhartt WIP, par exemple, propose des «classiques revisités». Brut, qui a constitué un immense fonds d’archives où viennent puiser créateurs et designers, a lancé sa propre marque en 2020. En Belgique, Nick Haemels – passé par Raf Simons, Burberry et Arte – dessine les collections de Lockwood. «Ce n’est pas du workwear pur, mais notre public est surtout composé de skateurs qui malmènent leurs vêtements, explique-t-il. Il faut que ça tienne le coup, on se tourne donc presque naturellement vers les formes, techniques et matières du vêtement de travail. Je constate que les toiles épaisses et même le jersey sont aussi appréciés des clients: ils les associent à la qualité.»

Les marques de luxe ont aussi craqué

Est-ce pour la robustesse que Prada, Louis Vuitton et consorts s’essaient parfois à des pièces inspirées du workwear? «Pendant mes recherches, j’ai découvert avec surprise que beaucoup de maisons possédaient d’énormes archives de workwear, s’étonne Eldina Begic. Elles en parlent peu, mais c’est évident qu’elles y trouvent beaucoup d’inspiration. C’est massif au Japon, mais aussi en Europe et aux États-Unis. On dirait que ces vêtements sont comme des blueprints: bien conçus, durables, solides, porteurs d’une histoire.»

‘De nombreuses maisons de mode possèdent des archives de workwear où elles trouvent l’inspiration.’Eldina Begic

Le designer Massimo Osti était un grand collectionneur de workwear et, dans les années 1980, il en a tiré des innovations marquantes. Nigel Cabourn et Helmut Lang ont aussi utilisé ce langage pour créer des pièces intéressantes. Yohji Yamamoto, lui, a affiné le workwear japonais et américain tout au long de sa carrière pour en faire des vêtements stylisés, presque romantiques, influençant à son tour de nombreux créateurs belges.

«Les maisons de luxe se nourrissent de nombreuses cultures, traditions et styles, poursuit Eldina Begic, et une part de fascination pour le monde du travail que ces vêtements incarnent y joue sûrement un rôle.» On peut y voir aussi pour elles une forme de retour aux sources de la couture. Comme le rappelle encore A.W. Sylvester, dans les ateliers de ces maisons, le créateur comme les petites mains ont longtemps porté une blouse blanche. C’était le cas de Christian Dior, d’Yves Saint Laurent aussi. «Rei Kawakubo, Yamamoto et Margiela en ont dessiné pour leur personnel. Quand Margiela a intégré la blouse en 1989 dans sa collection et envoyé ensemble personnel et mannequins sur le podium, cela ressemblait bien à une reconnaissance du travail en coulisses.»

Les classique qu’on porte tous les jours

Le bleu de travail

De couleur indigo, en coton ou en moleskine, le petit frère français de la veste de corvée, prisé aussi bien par les ouvriers que par les artistes et autres créatifs.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le pantalon «double knee»

Un pantalon droit muni d’une couche de tissu en plus au niveau des genoux, qui peut accueillir un rembourrage destiné à ceux qui travaillent à genoux. Populaire auprès des skateurs.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La bottine Dr. Martens

L’invention d’un soldat allemand blessé qui imagina une chaussure robuste à semelle amortissante après un accident de ski. Dans les années 1960, une firme britannique lança la production de ces bottines. Chauffeurs de bus et ouvriers du bâtiment les adoptèrent, bientôt rejoints par les punks.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La veste de corvée

Aussi appelée chore jacket, une création signée Carhartt. Sa coupe carrée offre une grande liberté de mouvement, et ses larges poches plaquées la rendent pratique. Une version en denim apparaît dans le film Les Évadés.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La chemise en chambray

Une chemise en coton solide, souvent bleue, renforcée par des coutures triples pour une résistance maximale.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le largeot

Un pantalon ample et confortable, en coton ou en moleskine, agrémenté de poches: une boutonnée pour le portefeuille, une étroite pour le mètre et une autre, près de la ceinture, pour la montre. Sa couleur varie selon le corps de métier: noir, beige, bleu ou brun.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.