C’est l’histoire d’un homme qui torture en sous-sol, implacablement, dans une ville anonyme ravagée par la guerre. Le colonel ne dort pas est un roman puissant et impulsif. Il est signé Emilienne Malfatto, romancière, photographe et un temps, reporter de guerre. Interview.

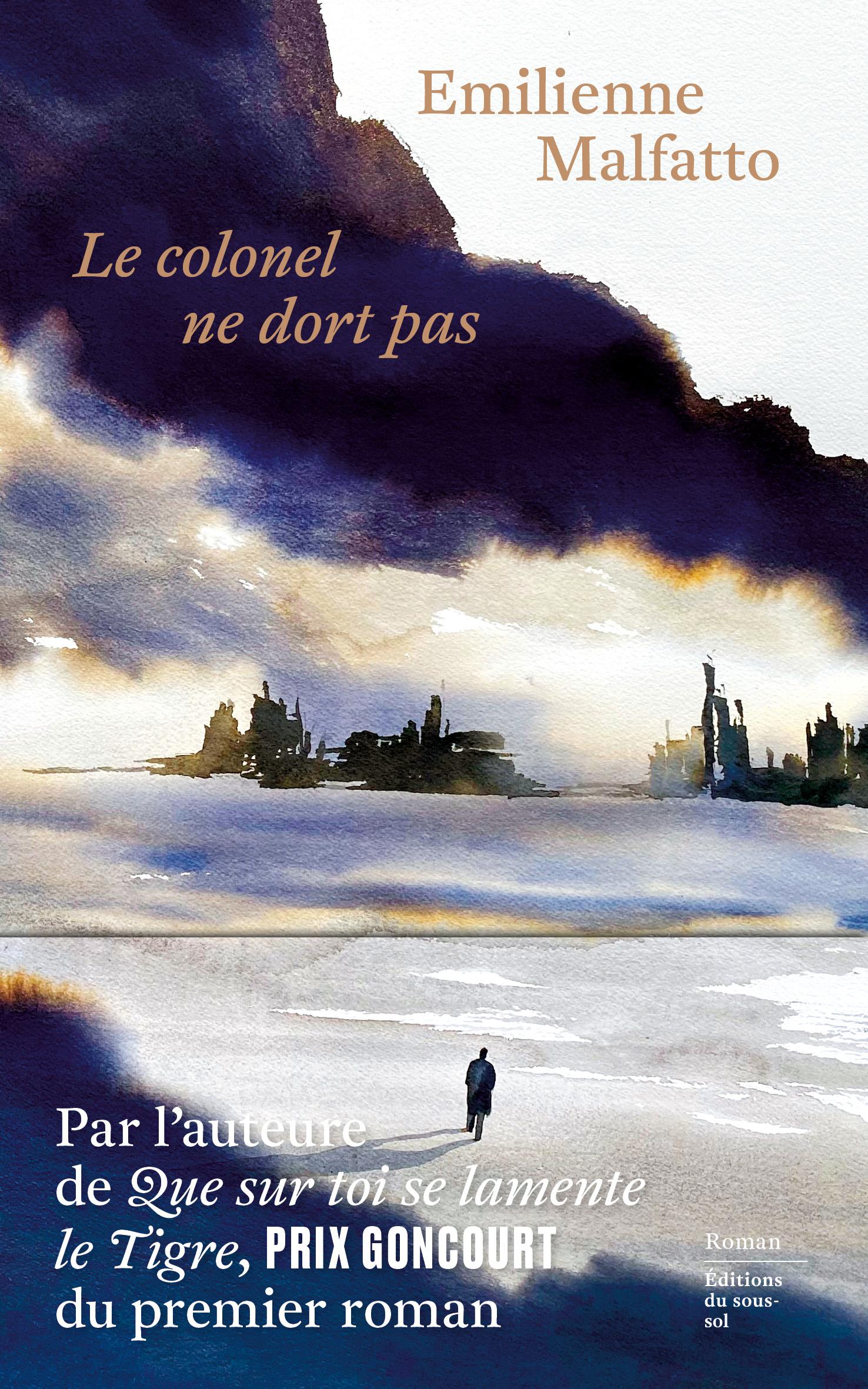

C’est un livre qui se lit sans reprendre haleine, parce qu’il a été écrit comme en apnée, en un flot ininterrompu de poésie et de prose à la ponctuation intelligemment chahuté, cathartique. Avec Le colonel ne dort pas, paru aux Editions du sous-sol, magnifiquement illustré d’une aquarelle de Nicola Magrin, la romancière Emilienne Malfatto signe un huis clos d’une extrême sensorialité.

L’autrice franco-colombienne qui a fréquenté de près les champs de bataille y esquisse la guerre et ses horreurs, les tréfonds de l’âme d’un salaud, tortionnaire torturé. Couronnée en 2021 – elle a reçu le prix Goncourt du premier roman pour Que sur toi se lamente le Tigre et le prix Albert-Londres pour Les serpents viendront pour toi –, elle s’inscrit dans la lignée des auteurs et des autrices indispensables à la compréhension de notre part d’inhumanité la plus sombre.

Comment raconter la guerre au plus près ? Vous êtes-vous posé la question à l’origine ?

Non, je ne me la suis pas posée. Il n’y pas eu de questionnement préalable, ce truc m’est tombé dessus un dimanche soir sans que je m’y attende, il fallait que ça sorte, sans brouillon… J’ai eu la sensation de ne rien maîtriser ni contrôler. Comme s’il n’y avait aucun choix. C’était très instinctif, pulsionnel, il fallait faire sortir le texte. Même si mon éditeur n’est pas fan de l’expression, je dis que c’est une écriture vomitive.

Vous avez vécu la guerre, l’écriture était une sorte de catharsis ?

Quand on vit la guerre, cela laisse des marques. J’ai vécu presque 2 ans dans une zone de guerre, dans le Nord de l’Irak, dans le Kurdistan. C’était un choix de vivre dans cet endroit-là. Je précise qu’on ne peut pas comparer subir une guerre et vivre une guerre par choix, par intérêt professionnel où quand on en a marre, on peut s’en aller. Mais cela génère un certain nombre de traumas plus ou moins importants et la fiction, c’est ma manière à moi de les gérer. Je ne vais pas chez le psy, j’écris.

Tous les archétypes militaires sont conviés dans votre livre – une ville bombardée, un général, une ordonnance, un colonel. Une guerre pour dire toutes les guerres ?

Encore une fois, je n’ai pas eu de choix, je ne me suis pas posé la question de savoir s’il fallait la situer géographiquement ou temporellement. Et je suis très contente que ce soit arrivé comme ça : cela veut dire que cette guerre peut être toutes les guerres. Cela peut être n’importe où, n’importe quand, la guerre d’Algérie, la guerre d’Irak, une dictature latino-américaine. Chacun, chacune y voit ce qu’il ou elle veut, en fonction du passé, du vécu, des lectures, et c’est très bien comme ça. Et d’un point de vue de l’autrice paresseuse, je n’ai pas à répondre à la question du pourquoi avoir situé l’action dans tel endroit.

Cela m’arrivait avec mon premier roman, qui parle de crime d’honneur et se passe dans le Sud de l’Irak parce que c’est une région que je connais bien. Je devais sans cesse répéter que cela ne voulait pas dire que le crime d’honneur est l’apanage de cette région, non, le féminicide est universel.

Le colonel qui ne dort pas est un tortionnaire torturé, il a « des fantômes dans les yeux ». Comment vous est venue l’idée, l’envie de plonger ainsi dans les tréfonds de l’âme d’un salaud ?

Les personnages de salopard sont intéressants bien plus que les complètement lisses ou les très gentils. Cela me questionne : qu’est ce qui se passe chez ces gens-là ? On ne peut pas le savoir, on n’est pas à leur place, on peut juste essayer d’imaginer ce qui s’est passé pour qu’ils deviennent ainsi. C’est ma vision, évidemment, j’ai toujours l’idée ou l’espoir qu’on ne naît pas monstre, on n’est pas ontologiquement un salaud mais on est le produit de tout un tas de choses. Le colonel dit qu’il aurait préféré faire autre chose, c’est la question qu’on peut se poser dans toutes les guerres et les dictatures. Pour tous ces gens qui se sont retrouvés pris dans un engrenage, il y a eu un point de rupture, ils sont devenus des sadiques… Je m’interroge : pourquoi ? Et qu’est-ce qui se passe à l’intérieur.

Vous êtes familière des terrains de guerre pour les avoir fréquentés comme journaliste et photo reporter. La photo, le journalisme n’en disent pas assez ? Pas correctement ?

Non mais la fiction est une nécessité quand ça arrive. Et cela m’est arrivé deux fois pour Que sur toi se lamente le Tigre et pour Le colonel ne dort pas. En dehors de ces livres, je n’avais jamais écrit de fiction. Je n’écrivais pas de petites nouvelles dans un carnet ou le journal du collège, rien. C’est venu comme une nécessité très égoïste. Fallait que ça sorte, cela me faisait du bien, cela me libérait. Je n’avais pas le choix. Entre les deux romans, j’ai écrit de la non fiction.

Après, a posteriori, je pense que c’est une façon de dire autre chose, autrement. Ce n’est pas parce que c’est une fiction qu’on ne peut pas toucher une forme de vérité. Pour moi, il n’y a pas d’antinomie entre la fiction et la vérité, on peut raconter d’autres choses avec la fiction de la même manière qu’une photo floue, intime qui ne répond pas au critère du photojournalisme. On n’est pas obligé d’être explicatif à chaque fois.

Votre écriture semble spontanée, comme obsessionnelle presque et en même temps très travaillée…

En réalité, l’écriture n’est pas travaillée, je l’entends, je ne suis pas schizo mais je l’entends. Surtout les passages en vers. J’espère qu’avant, il y a un travail inconscient où le truc se construit et que cela sort. Mais je ne suis pas possédée par un tortionnaire !

Vous alternez les passages en vers libres et les chapitres en prose. L’indicible ne peut être dit qu’en vers ?

Je ne sais pas. Je ne sais pas si cela aurait pu se dire autrement, c’est juste organique. Et pourquoi faudrait-il tout expliquer ? En fait, sur la fiction, j’ai assez peu d’explications à donner et cela m’intéresse de ne pas avoir à en donner… Est-ce qu’il y aurait eu ces bouquins si je n’avais pas eu une expérience de la guerre, je ne sais pas mais je n’en suis pas sûre, la guerre crée des traumas évidemment et j’imagine qu’il y a un léger lien.

Et si on ne pouvait parler de la guerre qu’avec ceux qui l’ont vécue ?

Dans une certaine mesure, oui. On adapte le discours selon les gens avec qui on parle, les seules personnes avec qui on ne doit pas l’adapter sont ceux qui ont vécu la guerre. En Irak, j’étais proche d’un peshmerga, il était le seul avec qui je pouvais tout débriefer sans filtre. Sans crainte de faire peur, d’effrayer l’autre, on pouvait tout se dire…

Etait-ce votre choix d’aller sur le terrain, en Irak ?

Au départ, c’est l’AFP qui m’y a envoyée, en septembre 2014, il y a 8 ans, j’ai l’impression que c’était à la fois hier et il y a un siècle. Puis j’ai quitté l’AFP et je me suis installée en free-lance dans le Nord de l’Irak… C’est une décision qu’on peut qualifier d’intéressante : à 24 ans, dire je renonce à l’emploi de salariée dans une zone de guerre, comment ai-je eu le courage de faire ça ? Je parle un tout petit peu Kurde mais mal et j’ai appris l’Arabe, dans la rue, je n’ai donc pas besoin d’un interprète, cela change beaucoup de choses, je fais donc mes reportages seule. Et je suis une femme, cela a un avantage en Irak : on a accès au monde des hommes et des femmes.

Depuis, vous avez fait un pas de côté, vous avez décidé de ne plus être reporter de guerre

J’ai pris cette décision au moment de la bataille de Mossoul et je ne regrette pas de l’avoir fait. Le journalisme de guerre, c’est très addictif, je n’avais pas envie de devenir addict et de passer ma vie à raconter ça. Par contre, je continue à travailler là-bas, parce que j’ai une certaine connaissance du pays et que j’ai envie de raconter des choses différentes qui peuvent avoir un intérêt. Mais ce sont des sujets qui ne sont pas en liens, ils sont post- ou péri conflit. J’ai un projet photo à très long terme, sur le quotidien de deux petites filles dans le Sud de l’Irak. Pour moi, il n’y pas de concurrence, pas de compétition entre les différents mediums, entre le texte et la photo, au contraire, c’est un enrichissement. Et au final, c’est toujours écrire parce que la photo, c’est écrire avec de la lumière.

Emilienne Malfatto, Le colonel ne dort pas, Edition du sous-sol.

.