Autour de Lisette Lombé, poétesse et chroniqueuse pour Le Vif Weekend, Celestina Jorge Vindes, Aurélie Mulowa et Nganji Mutiri ont pris le temps, la peine, d’une conversation au long cours, regardant dans le rétroviseur cette année culminante de grande violence, de corps noirs invisibilisés, de racisme ordinaire et de décolonisation revendiquée.

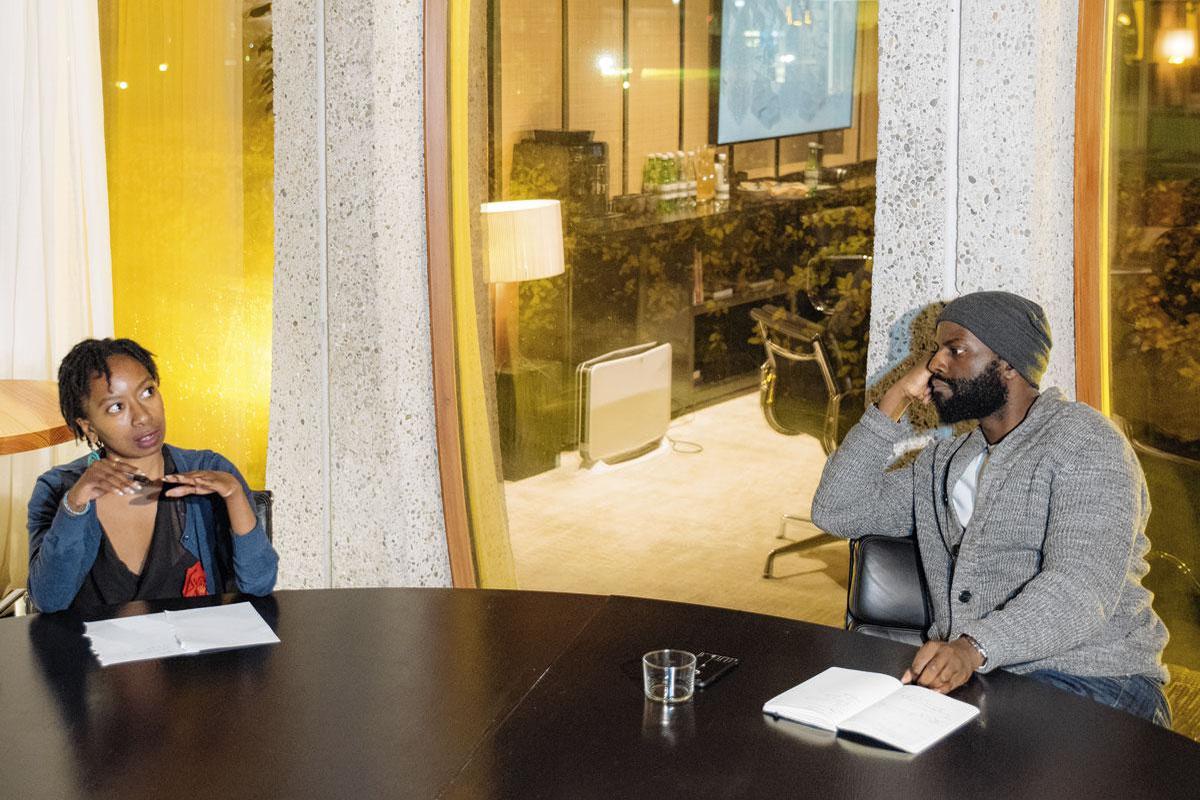

Ils ont dit oui, et ce n’était pas gagné d’avance. A cause de la Une du Vif qui osa des « blackfaces ». Et parce qu’ils se méfient de l’exotisation, de la réduction de leur identité plurielle, de la simplification de la pensée et de la parole. Mais ils connaissent la puissance des mots, pour être réalisateur acteur slameur, libraire, chargée de communication, entre autres. Alors ils ont dit oui, grâce à Lisette Lombé, qui toujours signe « La vie. La poésie ». Autour d’elle et d’une grande table ronde, dans la spacieuse Board Room de Fosbury & Sons, en cette toute fin novembre, Celestina Jorge Vindes, Aurélie Mulowa et Nganji Mutiri échangent avec une respectueuse élégance sur le mouvement sismique Black Lives Matter, le racisme, leur lassitude, l’invisibilisation, leur colère qu’ils évacuent le plus dignement possible, le colonialisme et ses reliquats qui forgent les stéréotypes, et tout le long, leurs forces de propositions qu’ils assument sans rien lâcher à travers leur parcours, leur métier, leurs choix, leurs combats.

Identités mosaïques

Aurélie Mulowa: Je suis née et j’ai grandi à Bruxelles, à Anderlecht, et aujourd’hui, je vis en Flandre. Mon expérience scolaire m’a fortement marquée: à 8 ans, je suis passée d’une école très multiculturelle à une autre presque exclusivement blanche (je pense qu’on peut dire les mots) avec uniforme, on y récitait le Notre Père, cela a été un gros choc… C’est le moment où j’ai commencé à percevoir que d’un quartier à l’autre, les chances offertes et les conditions de vie pouvaient changer du tout au tout. J’ai ensuite étudié à l’IHECS, et depuis 2018, je travaille en tant que Responsable Communication et Communauté pour le Start Lab ICHEC, un incubateur pour créateurs d’entreprises. Au mois de juin dernier, j’ai fondé un réseau, qui prend tout doucement de l’ampleur, Belgian Entreprenoires, dans le but de promouvoir des profils de femmes entrepreneurs de Belgique, noires ou afrodescendantes. On était alors au pic de tout ce qui entourait l’affaire George Floyd, qui fut un point de craquement pour moi, il y avait eu la mort d’Adil, dans le quartier qui m’a vue grandir, qui m’a particulièrement ébranlée, les violences policières en France… J’étais fatiguée de voir des corps noirs violentés, méprisés. Et cela s’est inscrit dans la foulée d’un voyage au Ghana, en décembre dernier, où après la visite des forts esclavagistes, j’ai pris conscience de l’importance de réhumaniser le peuple noir déshumanisé et dépossédé pendant des siècles. Au-delà du travail de décolonisation, se réaffirmer que nous ne sommes pas un « peuple maudit », que nous avons fait et faisons des choses brillantes et inspirantes. Voilà d’où vient l’idée de mettre en avant des Entreprenoires: j’aimerais qu’elles soient enfin considérées comme des expertes dans leur domaine, comme des forces de propositions. Et je veux rappeler que les femmes noires, dont on parle souvent comme d’un groupe monolithique, sont diverses et variées. Par nos origines, nos expériences, nos préférences. Il est important de montrer cette richesse et cette pluralité. « Etre noire, dit la chercheuse Maboula Soumahoro, c’est aussi vaste que le monde. »

Nganji Mutiri: Je suis né en 1980 au Congo, je l’ai quitté fin 1996, quand la guerre commençait, j’ai terminé mes secondaires en Belgique. J’y ai fait ensuite des études commerciales, j’ai travaillé de 2004 à 2010, et six ou sept mois avant d’avoir mes 30 ans, grande crise existentielle, je me rends compte que je suis artiste et pas banquier. J’ai lancé un site de partage de poésie, L’art d’être humain, et depuis, je suis actif, et donc professionnel, je gagne mes sous par la photographie, le jeu d’acteur, l’écriture et la réalisation.

Celestina Jorge Vindes: Je suis librairie et enseignante, mon parcours de vie s’est déroulé dans plusieurs pays, où l’on parle des langues différentes, en Afrique et en Europe, c’est une richesse mais aussi une difficulté pour moi de ressortir une identité univoque. Les questions qui me mouvaient le plus tournaient autour de la justice sociale, je suis ensuite passée par des questions sur l’identité et désormais je pense que les deux sont liées.

Nganji Mutiri: Les identités meurtrières d’Amin Maalouf m’ont certainement aidé dans ma construction. Quand je suis arrivé en Belgique, je ne me reconnaissais pas dans les crises identitaires de mes cousins, qui sont nés et ont grandi ici. Moi, je suis né au Congo où la minorité, ce sont les blancs, les Asiatiques, les Indiens, je n’ai donc pas été confronté au manque de représentation d’êtres humains de la même couleur de peau que la mienne qui exercent tous types de métier et dans tous types de classes sociales. Pour mes cousins, dès qu’on parlait d’une personne de la même couleur qu’eux, c’était pour dire « Il faut aider l’Afrique » ou montrer des images d’esclaves, de gens qui meurent de faim. J’ai commencé à me requestionner. OK, je suis un homme de tel âge, OK, je suis noir, je ne dis jamais « je suis black » parce que c’est une façon d’effacer un racisme systémique, d’essayer de rendre cool quelque chose qui ne l’est pas. En fonction de l’endroit où je suis, je me présente différemment: être humain, homme noir, Africain, Belgo-Congolais, etc. Tout dépend de la personne en face de moi, c’est pour cela qu’il est intéressant de savoir comment l’autre s’identifie. Et sinon, je me limite à dire mon prénom et mon nom.

Je ne dis jamais « Je suis black » parce que c’est une façon d’effacer un racisme systémique, d’essayer de rendre cool quelque chose qui ne l’est pas.

Celestina Jorge Vindes: Je n’ai pas grandi dans le pays de mes parents. Ils ont connu la colonisation, ont été éduqués avec un certain type d’imaginaire, ma mère, qui avait reçu une éducation portugaise très marquée, m’a éduquée comme ça. Très vite, même en étant en Afrique, on se rend compte qu’on est entre deux. Puis, j’ai eu la chance de vivre dans quelques pays africains et de voir comment cela se met en place. Au Congo, par exemple, j’ai toujours été l’un des leurs, je faisais partie du lieu. C’est en Belgique que j’ai passé le plus de temps et pourtant, c’est ici que ma présence est le plus questionnée. Je ne veux donc pas être identifiée, cela veut dire aussi que je ne veux pas être figée dans une seule de mes identités.

Le cul entre deux chaises

Aurélie Mulowa: Ma construction identitaire est complètement différente de celles de Celestina et Nganji. Je n’ai jamais bougé: je suis née et j’ai grandi ici, je suis belge, avec des racines d’ailleurs. Je suis belge – quand je suis allée à Kinshasa l’été dernier, rien qu’à ma façon de traverser la rue, des passants me charriaient: « Hé, c’est pas l’Europe ici! » Mais je suis aussi congolaise, le Congo est très présent dans mon quotidien, à la maison, dans certaines de mes références… C’est complexe. Concernant les questions de représentation: la première fois où je me suis dit: « OK, c’est moi », c’est en découvrant le spectacle Congo Eza de Lisette, Badi et Joëlle. Cela parlait du cul entre deux chaises, je me suis dit: c’est grave qu’à 27 ans, je ne me sois jamais sentie ni vue ni représentée dans la complexité dans laquelle j’ai grandi… Alors que nous sommes si nombreux à partager cette expérience. Pendant des années, tous les mois, j’achetais des magazines montrant ce vers quoi il fallait tendre quand on voulait être une femme, mais cela ne me parlait jamais… J’ai le souvenir très vif d’avoir reçu un maquillage gratuit chez Yves Rocher, j’avais l’air d’un clown, les couleurs dites « nude » ne sont pas les mêmes pour les unes que pour les autres… Ajoutez à cette invisibilisation le fait d’évoluer dans un contexte où souvent on vous demande d’où vous venez… C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai lancé Entreprenoires, pour proposer des représentations positives, pour dire aux petites filles et aux demoiselles qu’elles peuvent tout faire, des études, de la scène, du théâtre, être libraire, travailler dans l’informatique ou alors pas, elles ne valent pas moins pour autant.

Quand on te pose la question « D’où venez-vous? », alors que rien, à part ta couleur de peau, ne suggère que tu viens d’ailleurs, c’est qu’on te réduit à ton corps, et le corps noir en l’occurence.

Celestina Jorge Vindes : Tu parlais du cul entre deux chaises et de ces questionnements constants… Je sais que l’un des changements importants pour moi, où j’ai refusé l’assignation, c’est quand j’ai eu mon fils, il y a 15 ans. J’ai revendiqué ma belgitude, parce que je voulais qu’il ait le droit de décider qu’il était belge ou pas, qu’il puisse un jour prétendre à ce qu’il voulait être. Quand on te pose la question « D’où venez-vous? », alors que rien, à part ta couleur de peau ne suggère que tu viens d’ailleurs, c’est qu’on te réduit à ton corps, et le corps noir en l’occurrence. C’est aussi fixer les possibles – il y a des corps qui sont le reflet des possibles et des corps que l’on fige, à qui l’on refuse les possibles. Sachant mes multiples identités et que je suis désormais en paix avec cela, c’est une question à laquelle je refuse consciemment de répondre. Et ce refus de marquer une identité précise, c’est l’affirmation de ma liberté. Je partage avec l’historien Pap Ndiaye qu’être noir est une condition. La condition de ceux qui sont perçus comme étant noir. Je dirais que c’est une condition faite d’assignations et de mépris. Parce qu’en dehors de cela, ils sont simplement humains. Un jour, à la librairie, un homme me demande d’où je viens, je lui réponds que je suis belge et lui de préciser qu’il était un vrai belge. Cela a été l’expérience la plus drôle et la plus intéressante de l’histoire de cette question pour moi, je lui ai rappelé que la Belgique existait depuis 1830 – « Cela signifie que, avant, vous étiez quelque chose… Vous me demandez ma généalogie, je vous dis que je suis belge, commençons par la vôtre: avant la Belgique qu’étiez-vous? » – « Je ne sais pas » – « En fait la différence entre vous et moi, c’est que moi je connais ma généalogie… » Il n’était pas méchant, je voyais bien qu’il y avait des points d’interrogation dans son regard.

Un système qui invisibilise

Aurélie Mulowa : Il n’était pas méchant, dis-tu. La méchanceté est une intention, je tiens à préciser que le racisme et l’invisibilisation ne sont pas toujours une question d’intention. Et l’antiracisme n’est pas une question de sentiment mais la volonté d’aller à l’encontre d’un système qui invisibilise, qui n’accorde pas les mêmes chances à toutes et tous.

L’antiracisme n’est pas une question de sentiment mais la volonté d’aller à l’encontre d’un système qui invisibilise.

Celestina Jorge Vindes: Quand je dis « pas méchant », je sais que cela ne part pas d’une intention consciente de questionner ma présence à cet endroit, mais cette innocence, c’est le privilège de croire que tu es à ta place et pas l’autre.

Nganji Mutiri: L’une de mes autres grandes colères, c’est l’hyper simplification des choses, cela limite le champ des possibles. Alors je n’entre pas dans certains débats et c’est pourquoi je me fous des excuses du roi Philipe sur la colonisation au Congo: c’est comme si j’avais une brûlure au troisième degré et qu’on m’amenait un verre d’eau. Non, creusons: pourquoi est-on venu civiliser les noirs qui ne sont pas des êtres humains, puisqu’ils n’ont pas d’âme? Si l’on veut parler des privilèges, on doit parler de l’économie, de la finance, de l’accumulation du capital… Et l’on comprendra que si la majorité de ceux qui ne veulent pas qu’on enseigne cette histoire-là de la colonisation, c’est parce qu’ils craignent de perdre leurs privilèges. Si on parle de réparation, il y a des piliers entiers de la civilisation occidentale que l’on va devoir faire tomber. Veut-on parler de cela, de ces tabous, de tout ce qui fait mal? En attendant, les seules personnes que l’on montre en exemple, et qui ont la même couleur que moi, font du sport, de la danse ou de la cuisine… Et quand il s’agit de faire la couverture du Vif, on veut nous faire croire qu’il n’y a pas plus de représentations. Sur le sujet, hélas, on n’est pas dans un podcast de quatre heures, je résume donc: si cela a été décidé, « sans le faire exprès », avec bienveillance, ce n’est pas intelligent, et si cela a été calculé pour accroître la visibilité du magazine, c’est méprisable.

Si on parle de réparation, il y a des piliers entiers de la civilisation occidentale que l’on va devoir faire tomber.

Une exigence de justice sociale

Celestina Jorge Vindes: On vit dans la lassitude, encore une agression, c’est profond à chaque fois. Et c’est encore ce corps que l’on méprise et que l’on peut mépriser, un corps dont on peut faire ce que l’on veut et déshumaniser à souhait, sans que cela prête réellement à conséquence. Et ne pas l’admettre, c’est aller encore plus loin. On entre dans le mépris, c’est actif, donc volontaire. On revient à ce que Nganji disait à propos des privilèges et du pouvoir. Certains se sont arrogés une place qu’aujourd’hui, de plus en plus de personnes contestent – les femmes par rapport aux sociétés phallocrates, les noirs ou les personnes non blanches par rapport aux relations de pouvoir imposées par les sociétés blanches au reste du monde… Aujourd’hui, elles sont dérangeantes, car il y a une exigence de plus de justice sociale. Cela s’explique peut-être par le fait qu’une société plus égalitaire ou plus juste implique que certains d’entre nous doivent se questionner sur les privilèges auxquels ils doivent renoncer.

Aurélie Mulowa: Il y a une phrase que j’aime bien en anglais: « Try to be informed and not opiniated. » En 2020, l’information est partout, l’ignorance est un choix, surtout quand on décide de se saisir d’un sujet. A un moment, ce choix relève du privilège. On sait que nous sommes une population qui porte les traces d’une histoire qui n’a pas été façonnée en sa faveur. On en garde quelque chose d’émotionnel et d’épidermique, comme tous les peuples qui ont souffert. Etre face à des gens qui pensent: « Vos corps et l’image de vos corps, on en fait ce que l’on veut », c’est d’une violence sans nom. Je suis fatiguée de devoir être dans la réaction. Après la mort de George Floyd, je sentais que j’étais sur une mauvaise pente en termes de santé mentale: on attendait de nous des montées au créneau, on nous sommait d’être partout et de prendre la parole là où on est toujours invisibilisés: c’était presque schizophrénique. On revient sur la question du positionnement et de qui on est et d’où se ressent le manque. Je me sens lésée dans mon genre, dans ma race en termes de construction sociale. Du coup, j’ai décidé de travailler sur les lacunes qui m’impactent et qui impactent la vie de celles et ceux qui me ressemblent. L' »empowerment » ne peut venir que de ceux qui les vivent dans leur chair, cela ne veut pas dire qu’il n’y pas de place pour d’autres, mais cette place demande une vraie réflexion sur qui l’on est.

Nganji Mutiri: Les personnes non racisées ont leur place de la même façon que, sur les questions de sexisme, moi aussi je dois faire mon travail. Mais c’est conditionné à une vraie remise en question de soi, qui dit connaître ses privilèges et être prêt à y renoncer. Et pour le reste, je n’ai pas besoin qu’on me commémore, je me commémore moi-même, je me célèbre moi-même, à travers la librairie Pépite Blues, Entreprenoires et d’autres sites, parce que j’y trouve des représentations qui me rendent fier, qui m’humanisent et me permettent de redistribuer à mes nièces et mes neveux l’art d’être humain.

Être partie prenante

Celestina Jorge Vindes: Je suis intéressée par ce que tu disais, Aurélie, par rapport à la souffrance. Personnellement, je ne veux pas parler de ce que le racisme fait aux individus, c’est largement documenté. Ce qui est important pour moi aujourd’hui, c’est de dire ce que nous réalisons pour nos enfants, pour tous les enfants et la société belge à laquelle nous appartenons. Le défi de la société est de reconnaître que les questions suscitées par la souffrance sont des questions de société et elles concernent la justice sociale. La société ne peut être considérée juste si des personnes ne sont pas reconnues, respectées et visibles. Et il s’agit d’un problème commun. Alors bien sûr qu’un non-noir, un arabe ou tout autre a le droit de parler du racisme mais pour moi le plus important est de ne pas se substituer à la parole. La manifestation de juin dernier était celle de la dignité. Et le fait qu’il y avait aussi des blancs, c’est parce que notre commune humanité a été écrasée dans George Floyd. Nous avons le privilège d’avoir des identités diverses, dans ces différentes parties de nos identités, nous pouvons trouver une communauté – il y a quelque chose de nous qui est touché. C’est d’ailleurs pour cette raison que je suis gênée par le concept d' »allié.e » dans la lutte contre le racisme et les discriminations. Comme si c’était un problème extérieur auquel on participe pour aider. On ne peut pas parler d’aide lorsque nous sommes partie prenante à la fois dans le problème et dans la solution.

Aurélie Mulowa: Je m’interrogeais par rapport à ce relais médiatique tellement massif, il y avait une sorte d’horreur généralisée… Et à raison! Mais pourquoi cette horreur généralisée ne se fait-elle pas sur ce qui se passe devant notre porte? Je vais faire un parallèle avec la pratique du volontourisme: des jeunes sans expériences, sans compétences formelles qui vont en Asie pour creuser des puits ou en Afrique pour construire des maisons… N’y a-t-il pas assez à faire ici? Surtout quand on s’interroge sur les schémas de pensée qui sont transmis au travers de telles initiatives. Le loin empêche de regarder le tout près.

Celestina Jorge Vindes: Tu questionnes les structures qui font que notre regard est à géométrie variable?

Aurélie Mulowa: Les structures sont l’un des moteurs du racisme. En s’attardant sur des individus, on est dans un éternel recommencement. On ne s’intéresse pas aux causes mais aux résultats. Le racisme tue, le sexisme tue, le validisme tue, tout tue. Qu’est-ce qui structurellement, institutionnellement permet qu’on en arrive là?

Nganji Mutiri: Plus on respecte et humanise les moins privilégiés, plus tout le monde y gagne. Je suis conscient que j’ai le choix de mes actions parce que je suis privilégié: je peux, en pleine Covid, rester tranquillement chez moi à regarder des films parce que j’ai vendu deux photos. Il faut que je ne cesse d’en être conscient quand je prends la parole. Ceci dit, à chaque fois qu’on le peut, libérons-nous individuellement et collectivement… Ma soeur Malkia et moi avons écrit un court-métrage où un personnage rappelle que l’indépendance, c’est aussi l’indépendance intellectuelle. Plus on apprend à réfléchir, moins on dit de conneries.

Merci à Fosbury & Sons pour son accueil chaleureux. Lors de cette discussion dans les bureaux de Coworking Boitsfort, les mesures de distanciation sociale ont été respectées. 185, chaussée de la Hulpe, à 1170 Watermael-Boitsfort. Fosburyandsons.com