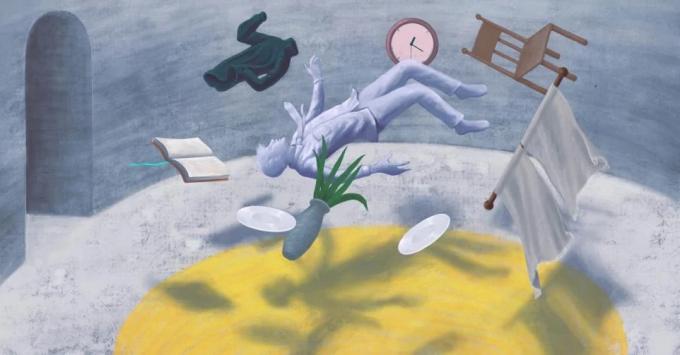

Parfois, on a l’impression que le monde est complètement en feu. Que tout part à vau-l’eau. C’est en tout cas ce que pensent de nombreux internautes sur TikTok. Ils sont même convaincus que tout se dégrade depuis la pandémie. Mais est-ce vraiment le cas ? Et pourquoi le pensons-nous ?

« Est-ce seulement moi, où tout part en cacahuète depuis 2020 ? » C’est une question qui revient souvent sur TikTok. Dans les vidéos, les gens plaisantent sur le chaos ambiant qui règne dans le monde depuis la pandémie. Mais est-ce un simple épiphénomène ? Une sorte de mème temporaire ? Ou s’agit-il plutôt d’une réelle émulation qui questionne ? Après tout, la génération Z est connue pour son humour plutôt noir.

En tout cas, il s’avère que le sentiment de peur et de menace est plus répandu qu’on ne le pense. Selon une enquête, quelque 63 % de la population d’Europe occidentale sont extrêmement pessimistes quant à l’état du monde. Pour beaucoup, il semblerait que la fin du monde soit passée progressivement du statut de plaisanterie à celui de quasi-réalité effrayante. Mais les choses vont-elles vraiment si mal ?

@itschris_kelley #2020 #conspiracy #rant #inflation #war #costofliving #ukraine #israel #russia #palastine #militaryindustrialcomplex #fyp #trending ♬ Last Hope – Steve Ralph

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Haut les coeurs, les choses ne vont pas si mal

Concrètement, la situation globale, sur l’échelle planétaire, s’est quelque peu améliorée ces dernières années. Mais nous ne l’entendons pas. « Si l’on regarde la situation dans son ensemble, nous – l’humanité – nous portons mieux que jamais », affirme le philosophe et journaliste Ralf Bodelier.

Dans un article paru chez nos collègues du Knack en 2016, il s’était déjà élevé contre le pessimisme face aux événements mondiaux, affirmant que « le citoyen du monde moyen était (à l’époque) plus en sécurité, plus riche et en meilleure santé que jamais auparavant. » Et pourtant, à l’époque, les raisons de sombrer dans la morosité étaient aussi nombreuses: les attentats, la crise migratoire et ses (trop) nombreuses victimes en Grèce, le changement climatique… Le tableau n’était pas rose.

« Mais nous faisions aussi des progrès. La mortalité infantile diminuait, la pauvreté reculait, les maladies mortelles comme la malaria et le cancer étaient, elles aussi, réduites. Et les décès dus au « climat » ont fortement diminué. Tout cela s’est traduit par une augmentation de l’espérance de vie. À l’échelle mondiale, nous avions gagné quatre mois d’espérance de vie en 2016″, note-t-il. Une ère de progrès qui s’est achevée ?

Pas tant, car selon l’expert, nous poursuivons cette amélioration. En tout cas, plus ou moins. « Nous continuons à nous améliorer sur le plan statistique. Presque toutes les tendances de 2016 se poursuivent. Nous continuons d’être toujours en meilleure santé, en plus grande sécurité, plus riches et vivons plus vieux. En plus, en 2023, des grandes avancées ont été réalisées dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer notamment. En médecine, un œil entier a été transplanté pour la première fois et les pays riches ont émis moins de CO2 ».

Il signale toutefois deux évolutions inquiétantes : « Le déclin de la démocratie dans de nombreux pays et l’augmentation des conflits et des victimes de guerre. Ces chiffres sont en hausse et cela me préoccupe. Mais avec la guerre en Ukraine et à Gaza, on a l’impression que le monde entier est en feu, mais ce n »est pas vraiment le cas. »

@tobyrozario Everything since then has just been a violent blur to me 😵💫 #howtoadult #2023 #2020 #march2020 #imloosingit ♬ original sound – itgirlproblems

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Tout est de la faute des médias !

Alors pourquoi avons-nous l’impression que tout se dégrade ? Bodelier, lui-même journaliste pourtant, pointe du doigt le rôle des médias : « Dans les médias dits « grand public », l’accent est constamment mis sur les nouvelles négative. Qu’il s’agisse des guerres, du changement climatique, des migrations ou de la pandémie. Cet accent constant sur le négatif contribue à une vision sombre du monde, en particulier chez les jeunes générations », explique-t-il.

Et cela a pour conséquences que l’on se crée une perspective très noire et négative sur le monde. Bien plus sombre que la réalité. « C’est ce que nous appelons le syndrome du grand méchant monde », pour reprendre les mots de la chercheuse autrichienne Kathrin Karsay, de l’université de Vienne. Elle étudie l’influence des médias sur les plans social et individuel. « Ce phénomène psychologique a été observé dès les années 1960. Au départ, il était lié à l’utilisation de la télévision, mais aujourd’hui, les médias sont beaucoup plus vastes et accessibles, les réseaux sociaux notamment. Ce que nous vivons aujourd’hui est bien sûr d’un autre ordre ».

Ainsi, selon M. Karsay, ce syndrome du grand méchant monde peut potentiellement être amplifié si l’on passe trop de temps en ligne. « Cela s’est vérifié pendant la pandémie, par exemple, lorsque les gens ont passé beaucoup plus de temps sur le web. On a pu constater que les consommateur de médias ont ressenti un impact plus fort (et plus négatif) lors des confinements que ceux qui passaient moins de temps en ligne ».

Peut-on dire que l’impact des réseaux sociaux sur notre perception du monde est dès lors plus important que celui des médias traditionnels ? Selon Kathrin Karsay, ce sujet est encore à l’étude. Une chose est sûre : il existe de grandes différences entre les deux. Par exemple, alors que les médias de masse censurent souvent les images et les reportages explicites et dérangeants, il n’est pas rare que les jeunes tombent sur des images très choquantes sur des applications visuelles telles que TikTok et Instagram, par exemple des victimes de la guerre à Gaza et en Israël. « Voir de telles images sans contexte et sans capacité de réflexion suscite rapidement la colère et la peur chez les adultes, et chez les enfants, tout est encore plus dur. L’effet est énorme », souligne M. Bodelier.

Tous à l’ère du catastrophisme et de l’éco-anxiété ?

Que passer trop de temps sur les médias sociaux puisse nuire à notre bien-être mental n’est pas une surprise. Loin de là. Mais comment ces derniers influencent-ils exactement notre vision du monde ? « Nous ne pouvons pas affirmer que les médias sociaux façonnent directement nos pensées », explique Kathrin Karsay. « Ce qu’ils font, c’est amplifier et déformer nos perceptions, ce qui peut aboutir à des préjugés ou à une anxiété amplifiée. Dans les études de communication, nous appelons cela la cultivation theory (la théorie de la culture en français dans le texte, ndlr.)

En ligne, cela se traduit par le « doomscrolling », c’est-à-dire le fait de faire défiler sans cesse des nouvelles négatives sur les médias sociaux. Le résultat ? On sort de ces sessions de scrolling intense complètement anxieux et morose. Le terme récent d’éco-anxiété, qui désigne l’anxiété liée au climat, est également alimenté par les informations diffusées en ligne. « Le problème est aussi que les algorithmes des réseaux sociaux donnent la priorité aux nouvelles choquantes ou frappantes. Et lorsqu’elles atteignent de plus en plus de personnes et recueillent de plus en plus de likes et de réactions, la contagion émotionnelle se produit : inconsciemment, les gens captent les émotions des autres et commencent à les imiter », explique M. Karsay.

Et lorsqu’il s’agit de problèmes immenses qui semblent insurmontables, comme les pandémies ou le changement climatique de plus en plus contraignant, cela peut conduire à un énorme sentiment d’impuissance. « Les gens se sentent plus pessimistes face à des problèmes sur lesquels ils n’ont aucune prise. Cela renforce l’idée que tout va mal dans le monde », explique la chercheuse autrichienne.

A lire aussi: Moi, mioche et méfiant: quand l’éco-anxiété touche même les plus jeunes

C’était mieux avant !

Ajoutez à cela le fait que les gens ont tendance à être nostalgiques du passé, et vous obtenez la recette idéale pour une vision sombre du monde. « Pourtant, en tant qu’êtres humains, nous avons le réflexe de nous remémorer surtout les bons souvenirs et les souvenirs positifs, alors que nous refoulons souvent les négatifs », explique le professeur Bodelier.

Il souligne également que lorsque nous nous penchons sur les événements historiques, ils sont déjà terminés. Nous savons comment ils se sont terminés, ils ne représentent plus une menace. Les événements actuels, en revanche, sont toujours en cours, ce qui, par définition, crée un sentiment d’incertitude.

« Go touch some grass », ou l’art de prendre du recul et de s’ancrer dans la réalité version Gen Z

Dans un monde qui n’a rien de rose, le pessimisme est plus que compréhensible. Mais alors que nous débutons une nouvelle année, il semble, peut-être utile d’apprendre à gérer ce désespoir. Comment s’y prendre alors ? « Il y a de nombreuses raisons d’être optimiste, mais il m’arrive aussi de me sentir mal en regardant les informations », déclare Ralf Bodelier.

Cela ne veut pas dire qu’il faut fermer les yeux sur ce qui se passe dans le monde. Au contraire : « Il est important de se rendre compte qu’il y a plus que ce que l’on voit aux informations ou sur les réseaux sociaux. Il faut se forcer activement à regarder au-delà des titres sensationnels », souligne-t-il. « Je me donne souvent pour instruction de rechercher les tendances à long terme, que ce soit en lisant les journaux ou sur les médias sociaux. » conclut-il.

Kathrin Karsay donne également des conseils pratiques : « on le dit souvent et cela va sans dire, mais il est vraiment utile de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Essayez absolument d’éviter votre smartphone le soir avant de dormir et le matin après vous être levé. Par exemple, je me limite à 15 minutes par jour sur TikTok », dit-elle.

« Pour les applications comme TikTok, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit principalement d’une application de divertissement. Elle n’est donc pas destinée à rester en contact avec vos amis. Si vous aimez vous détendre, il est bon de le faire d’une autre manière. »

Sortir et redécouvrir son environnement n’est pas une mauvaise idée si vous vous sentez dépassé. Ou, comme la génération Z aime à le dire aujourd’hui : « Vous devriez aller toucher de l’herbe ! »