Les coulisses du Musée Art & Histoire bruxellois renferment des trésors. Dans son atelier de moulage, rien n’a changé depuis 130 ans. On y fabrique les chefs-d’œuvre d’antan et on y veille sur une collection de moules et de moulages des canons de l’histoire de l’art. Parfois, on y redécouvre des statues oubliées…

C’est un trésor méconnu, qui a des airs d’élégante vieille dame et le parfum suranné de la Belgique de papa, c’est aussi cela qui fait son charme fou mais pas seulement, ce serait réducteur de l’envisager sous cet angle-là si délicieusement désuet. Il faut donc partir à sa découverte, pousser la porte du bâtiment qui jouxte l’aile sud du musée du Cinquantenaire à Bruxelles. Légèrement décentré, un panneau en métal rouillé décline son identité, en belles lettres capitales, dans les deux langues nationales: «afgietselwerkplaats atelier de moulage», il doit avoir l’âge de ses débuts, à la louche, 130 ans.

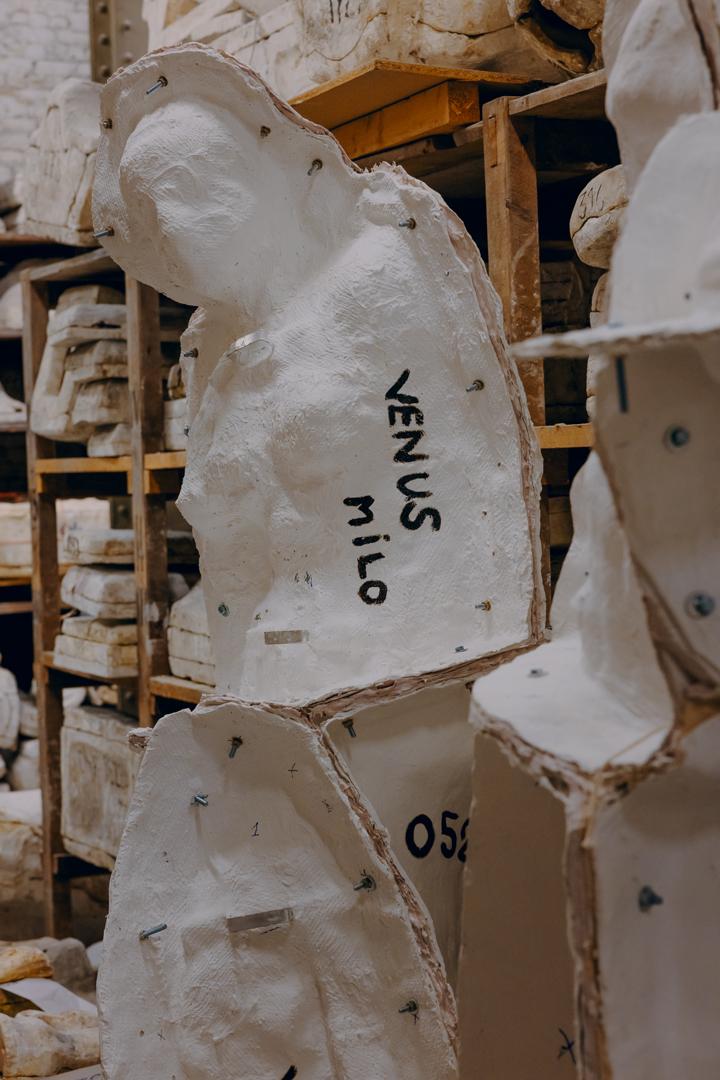

On pousse les battants, après avoir pressé la sonnette qui semble ne pas attendre de réponse, on tombe nez à nez avec une Vénus de Milo. Elle trône grandeur nature sur une armée de bustes et de statues de l’Antiquité, de la Renaissance, des Temps modernes, posés là dans ce «Hall of Fame» aux murs carmin qui mène à l’Atelier de moulage du Musée Art & Histoire.

Au bout de ce couloir qui en jette, une petite équipe œuvre, avec une humilité qui tutoie la grandeur. Elle accueille les visiteurs avec chaleur et partage de bon gré ses amours et les gestes ancestraux. Car elle perpétue un savoir-faire très XIXe siècle, à la façon des derniers des Mohicans et, dans le même temps, elle veille sur un patrimoine, à la fois matériel et immatériel. On prend la mesure de sa singularité, de sa rareté en découvrant que le vénérable Victoria & Albert Museum de Londres ne possède plus d’atelier de moulage – seuls le Louvre à Paris et le Staatliche Museen à Berlin ont conservé le leur, c’est dire son statut d’exception.

Rien que des chefs-d’œuvre

Si cet atelier existe, c’est grâce à une convention signée en 1867 par des rois et des princes européens qui conviennent ainsi d’échanger des moulages en plâtre de leurs chefs-d’œuvre respectifs. C’est le temps des grandes expositions universelles, avec chevillées au corps des velléités de cataloguer un maximum. «Il s’agissait alors de répertorier tout ce qui entrait dans la catégorie «canons de l’Histoire de l’art»», résume Nele Strobbe, responsable de l’atelier de moulage du Musée Art & Histoire et de la gestion de la collection des moules et moulages. Et quelle collection! Elle a été constituée entre 1893 et 1930, compte environ 5.000 moules et additionne les copies de chefs-d’œuvre de la préhistoire jusqu’au XVIIIe siècle provenant des plus grands musées européens. «L’idée au départ fut académique, avec un but scientifique et didactique, précise la responsable. Puis on le doubla d’un volet plus commercial.» Ce qui permet aujourd’hui à n’importe qui – vous, moi, ambassade, académie, château — , de s’offrir une copie de la Victoire de Samothrace, du buste de Mozart ou même du pilori de Braine-le-Château, si ça vous chante. Tout ça, dans une patine au choix — granit, bronze, bois, marbre virginal, voire outragé par les ans… Si on aime le jaune fluo ou le Bleu Klein, rien n’interdit une commande dans sa couleur préférée.

Dans un classeur d’écolier, dans des fardes en plastique transparent, Nele Strobbe a rangé les premières photos de l’atelier – on ne connaît pas la date de sa création, dans les sous-sols du Palais des Académies, on sait seulement qu’il déménagea au Cinquantenaire en 1893. Sur les clichés d’alors, des hommes galamment moustachus, en sabots et tablier blanc prennent la pose, on les dirait de marbre. Ce sont les prédécesseurs de l’équipe actuelle. Il y a cent ans, ils étaient une quinzaine de maîtres-mouleurs, il y a vingt ans, cinq ou six, aujourd’hui, ils sont deux. Comprenez pourquoi il leur est indispensable de faire appel à des bénévoles pour peaufiner les finitions et continuer à faire vivre ce lieu unique où la transmission est une valeur que l’on ne néglige décidément pas.

«C’est notre bible»

Avant d’ouvrir les portes du cœur battant de ce petit royaume, Nele Strobbe, qui n’a rien oublié de sa formation d’archéologue, tient à nous montrer un livre désossé. On ose à peine le toucher de peur qu’il tombe en poussière. Sur ce qui reste de la couverture jaunie, un titre: «Moulages, illustré de nombreuses planches en simili-gravure, par Henri Rousseau, Bruxelles, 1926». «C’est notre bible, prévient-elle, avec une déférence non feinte. C’est beau de voir qu’un tel effort a été fourni pour tout inventorier.» Scrupuleusement, le conservateur y décrit l’ensemble de ses trésors, il y en a plus de 5.000. Cela débute par l’art égyptien, avec un numéro 1, soit un «personnage assis; statuette, Ancien Empire, IIIe – IVe dynastie, conservé à Naples au Musée Borgia», et se termine avec le moulage et son moule numéro 5135-3, «panneaux avec chimères, détails d’une cheminée exécutée en 1858 par Monjon, conservé à Saint-Maur, Villa privée». Et tout ce qui se trouve là rassemblé par écrit sur 299 pages existe en trois dimensions dans l’atelier, dans sa précieuse réserve et dans son appendice, que l’équipe appelle la caverne d’Ali Baba.

Le vrai-faux fétiche Arumbaya

Si le décor vous semble familier, même si vous n’y êtes jamais venu, c’est parce qu’il occupe quelques cases dans L’Oreille cassée, que les tintinophiles connaissent par cœur. Dans une vitrine destinée aux visiteurs, on trouve la BD et la fameuse planche, à côté, les reproductions miniaturisées du vrai-faux fétiche Arumbaya. C’est ainsi qu’Hergé avait librement baptisé cette statuette précolombienne, chère à la civilisation Chimù, 1100 — 1470 après JC, dans l’actuel Pérou et soigneusement conservée au Musée Art & Histoire. On sait que le père du petit reporter s’est promené dans ses allées, qu’il a visité l’atelier et que tout ce beau monde l’a puissamment inspiré. Il a croqué les lieux, ils sont ainsi esquissés pour l’éternité, dès la première publication de l’album en 1935.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Aujourd’hui, quand on les découvre en vrai, le constat est hallucinant: nonante ans plus tard, rien n’a changé. Si ce n’est le maître-mouleur, qui s’amuse de la question qui a fusé — non, il n’est pas fatigué de reproduire sans fin cette statuette d’une sobriété esthétique confondante, «détrompez-vous!». Elle connaît un franc succès au Museum shop. Merci Tintin. Bravo Milou. Vive les maîtres-mouleurs et les artisans bénévoles.

Les fantômes du passé

Thierry Demulder ne fut pas d’emblée féru de plâtre. Le maître-mouleur est d’abord passé par la fonderie d’art puis industrielle avant d’entrer dans cet atelier, en 1998. On lui demande l’effet que cela lui fit la première fois qu’il le découvrit, «le même effet qu’à tous les autres», répond-il finement. Car il sait, pour l’avoir ressenti et pour le décrypter sur les visages des visiteurs, ce que l’on ressent à pénétrer dans cet univers: l’émerveillement. Il y a d’abord le temps que l’on croirait figé et puis la blancheur du gypse partout, les statues posées, les outils, l’odeur unique de cette matière minérale, le plâtre au sol, sur les établis, les tabliers, les chaussures, les mains, les cils parfois — il s’est déposé où il pouvait, où il voulait comme un manteau impalpable. Et c’est beau.

On suit le maître-mouleur dans la réserve, sur les rangées d’étagères s’alignent les moules, dûment numérotés. L’inventaire en dénombre 5.000 mais ils sont souvent composés de plusieurs pièces, au total, cela fait sans doute plus de 15.000 pièces, «on n’a jamais eu le temps de les compter». Dans ce stock patrimonial, impossible de ne pas sentir le poids de l’histoire, la légèreté des fantômes. On déambule dans les travées, on se laisse aller à la rêverie, à peine entrecoupée par les grésillements d’un néon au bout de sa vie. «On sait qu’il y avait une quinzaine de personnes qui travaillaient ici au début du siècle passé et c’est cette équipe qui a réalisé tout ça, commente Thierry Demulder. Voilà donc ce qui reste de ces gens-là et de leur passage sur cette planète… Moi, cela me parle. Quand on tombe sur un moule qui a été fait par un super mouleur, où il a gravé son nom et inscrit une date, c’est comme un message à travers le temps. On sait qu’il s’adresse à un autre mouleur… je ne peux y être insensible.» Un ange passe, il est en plâtre, forcément.

«Il y a un peu de nous dedans»

«C’est juste fou de faire un boulot pareil, je n’en reviens toujours pas, confie-t-il encore. Quand je travaillais en fonderie industrielle, je me souviens que mes yeux cherchaient le beau…» Illico, on lui en demande la définition, il embrasse le lieu du regard puis finit par dire: «C’est ce qui est ici, c’est ce qui parle, ce qui crée une résonance avec ce que l’on a à l’intérieur de soi… Quand je suis arrivé dans cet atelier, j’ai su que je voulais y faire ma carrière.» Malgré les milliers de moulages à son compteur, il n’est en rien fatigué, il se réjouit de se lancer bientôt dans une troisième Pietà de Michel-Ange, «le train-train», dit-il malicieusement.

«Vous seriez venue une semaine plus tôt, vous l’auriez vue, la Pietà, lance joyeusement Huguette. Dans sa main droite, une tête de lion, dans sa main gauche un fin pinceau, à ses côtés, Elisabeth, penchée sur un buste de Minerve. Elles sont bénévoles toutes les deux, elles sont tombées sous le charme de l’atelier il y a seize et dix-sept ans. La première était logopède, la seconde, éducatrice, rien à voir avec l’Art avec majuscule, si ce n’est qu’elles ont toujours «aimé travailler de leurs mains», l’une la pâte fimo, l’autre le bois. Elles sont chargées des finitions sur les œuvres fraîchement moulées car le plâtre fuse dans les interstices des différentes parties du moule, à elles d’enlever ces coutures en relief, de les gratter, délicatement et de les poncer avec un papier «du plus dur au plus fin». Elles disent qu’ici, c’est comme un cocon, que c’est thérapeutique, qu’elles travaillent à l’ancienne et qu’elles tiennent à conserver cela. C’est comme si elles mettaient leurs mains dans celles de l’artiste, il y a un peu de chacune d’elle dans les plâtres qu’elles peaufinent, qu’il est évident dès lors qu’elles soient émues quand leur Pietà terminée quitte l’atelier.

Dans la caverne d’Ali Baba

Elle mérite bien son nom, cette ultime réserve. Depuis presque un siècle s’y amoncellent tous les moulages que compte la collection. Ils furent exposés jusque dans les années 1930, dans la Halle Bordiau. Et puis, il a fallu laisser la place au Musée de l’Armée. Les œuvres ont fini entassées dans cette pièce sombre — ici un esclave de Michel-Ange, là une tête de saint Joseph, XIIIe siècle, issue du portail de la Cathédrale Notre-Dame à Reims, plus loin, des bras, des mains, des bas-reliefs, un chien, une vierge, un portail, une chatte n’y retrouverait peut-être pas ses petits.

C’est parmi ces milliers de plâtres qu’on a redécouvert il y a peu un grand moulage, désormais placé sous les feux de la rampe, il s’agit du plâtre de la sculpture de Pierre-Jean Braecke, titrée L’Art Décoratif, qui trônait à l’entrée du pavillon belge lors de l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes organisée à Paris en 1925. Elle a trouvé sa place au Musée Art & Histoire: en grande pompe, ce 10 juin 2025, lors du World Art Nouveau Day, on a inauguré deux nouvelles salles, l’une consacrée aux arts décoratifs du XIXe siècle, l’autre à l’Art nouveau et à l’Art déco belges. La statue y joue désormais les vigies, dans la lumière, elle qui pendant cent ans a dormi dans les réserves de cet atelier fascinant qu’on ne veut plus quitter. On voudrait même y passer la nuit, quelle belle idée! Car quand le jour s’est enfui et les humains endormis, qui sait ce que se chuchotent tous ces chefs-d’œuvre de plâtre?

L’atelier de moulage est libre d’accès pour les visiteurs individuels. A partir de septembre, visite le jeudi de 13h30 à 16h. Pour commander un moulage rendez-vous sur place ou sur artandhistory.museum