Douze ans après un premier reportage sur le renouveau bordelais, retour dans une ville transformée, plus végétale, plus ouverte, où les bars à vins naturels fleurissent. Mais dans les verres, les flacons du cru se font rares. Entre viticulture en transition et public en quête de nouveaux repères, Bordeaux cherche sa voie. Même les plus fins connaisseurs s’interrogent, voire s’alarment. Heureusement, quelques adresses salutaires – ajoutées en fin d’article – permettent de ne pas sombrer dans la morosité.

En 2013, Bordeaux amorçait un virage. On y était. La communication battait son plein – « Bordeaux change de peau », clamait-on sur les quais fraîchement refaits – et l’on promettait un réveil esthétique, éthique, œnologique. Une décennie plus tard, force est de constater que le décor a tenu parole. La ville est éclatante, respirable, plantée de jasmins. Dans les quartiers Saint-Pierre, Saint-Paul ou les Chartrons, les terrasses sont peuplées de verres au contenu trouble, tandis qu’un peu partout des sommeliers tatoués débouchent des flacons à la volée.

Dans ces officines naturistes, un paradoxe frappe l’observateur attentif: blanc ou rouge, le bordeaux, lui, brille par son absence. Au milieu de ces bars à vins qui font la part belle aux macérations slovènes ou aux jus clairs d’Auvergne, les bouteilles du cru ont déserté les étagères. Faut-il y voir une forme d’autoflagellation ou le symptôme d’un malaise plus profond?

Pas la joie

Le 31 mai dernier, dans une tribune du FT Weekend Magazine intitulée « The threat feels existential », la journaliste britannique Jancis Robinson éclaire la situation. Cette experte réputée internationalement, devenue Master of Wine en 1984, y évoque le suicide d’un vigneron de Castillon, victime silencieuse d’un secteur en crise, et dresse un tableau d’une gravité inédite. « Le château bordelais reste l’un des plus élégants symboles de l’architecture française mais beaucoup sont aujourd’hui le théâtre de tentatives désespérées pour survivre », écrit-elle. Pour cette voix respectée de l’œnologie mondiale, longtemps attachée à Bordeaux, le mythe s’effondre.

Elle y décrit aussi des propriétaires contraints de vendre à perte, des domaines désertés par leurs héritiers, une course vaine aux labels et aux rendements. Elle observe que les primeurs ne trouvent plus preneurs, que les négociants ferment boutique, que les stocks s’accumulent. Et que la jeunesse se détourne d’un vin « trop lourd, trop classique, trop rigide pour l’époque ».

« Si même les Anglais – qui ont inventé le Bordeaux – se détournent, que reste-t-il de son mythe ? », interroge-t-elle. Quand ceux-là mêmes qui ont façonné la légende désertent les rayons, que reste-t-il de la grandeur bordelaise? Peut-être, suggère-t-elle, un silence gêné – voire un conservatisme de façade résiduel, incapable de s’adapter.

Dans la vigne

Parmi les voix entendues sur place, celle d’un acteur discret du vignoble, que nous avons choisi de ne pas nommer, résume l’ampleur du malaise. Il parle d’un système à l’asphyxie: des raisins qui ne trouvent plus d’acheteurs, des cuves pleines qui ne seront jamais mises en bouteille, des vignerons à bout, contraints d’abandonner leur activité faute de solutions viables.

À ses yeux, la crise ne relève pas seulement de la météo ou des fluctuations du marché. Elle est beaucoup plus profonde. « C’est comme un entonnoir », dit-il. « Avec le temps, toutes les approches alternatives ont été écartées. Il ne reste qu’un seul modèle, hyper technique, coûteux, normatif – un modèle qui exclut tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas y entrer. »

Et de résumer avec lucidité : « Personne ne fait de mauvais vin pour le plaisir. Mais aujourd’hui, certains n’ont même plus les moyens d’arracher leurs vignes. Ils possèdent encore la terre, mais ils n’en ont plus les clés. » Même les grands crus peinent à écouler leur production. « Le vin ne se vend plus. Et même quand il est bon, encore faut-il savoir le vendre. » A défaut, on finit par le boire seul, en silence. Et le goût est amer.

Résistance

Pourtant certains remuent ciel et terre pour mettre au jour de nouveaux possibles bordelais. Ainsi de Fabrice Domercq, bidouilleur autoproclamé qui incarne une forme de dissidence. Ancien plasticien parisien installé depuis longtemps à Bruxelles, il est arrivé au vin presque par accident. En 2007, sa mère achète, avec ses derniers deniers, une maison isolée dans le nord de l’Entre-deux-Mers, sur la commune de Mérignas. Le bien comprend un ancien chai et deux hectares de vignes. « C’était très isolé, il y avait des vignes avec. On m’a demandé mon avis. J’ai dit: pourquoi pas ? »

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Domercq appelle alors son ami de toujours, le designer britannique Jasper Morrison: « En dix secondes, il m’a dit “on y va”. » Ensemble, ils fondent Ormiale, un domaine chapeauté par une société de fait (SDF), une forme juridique minimale. Le vignoble est travaillé en biodynamie et les mises en bouteilles rigoureuses.

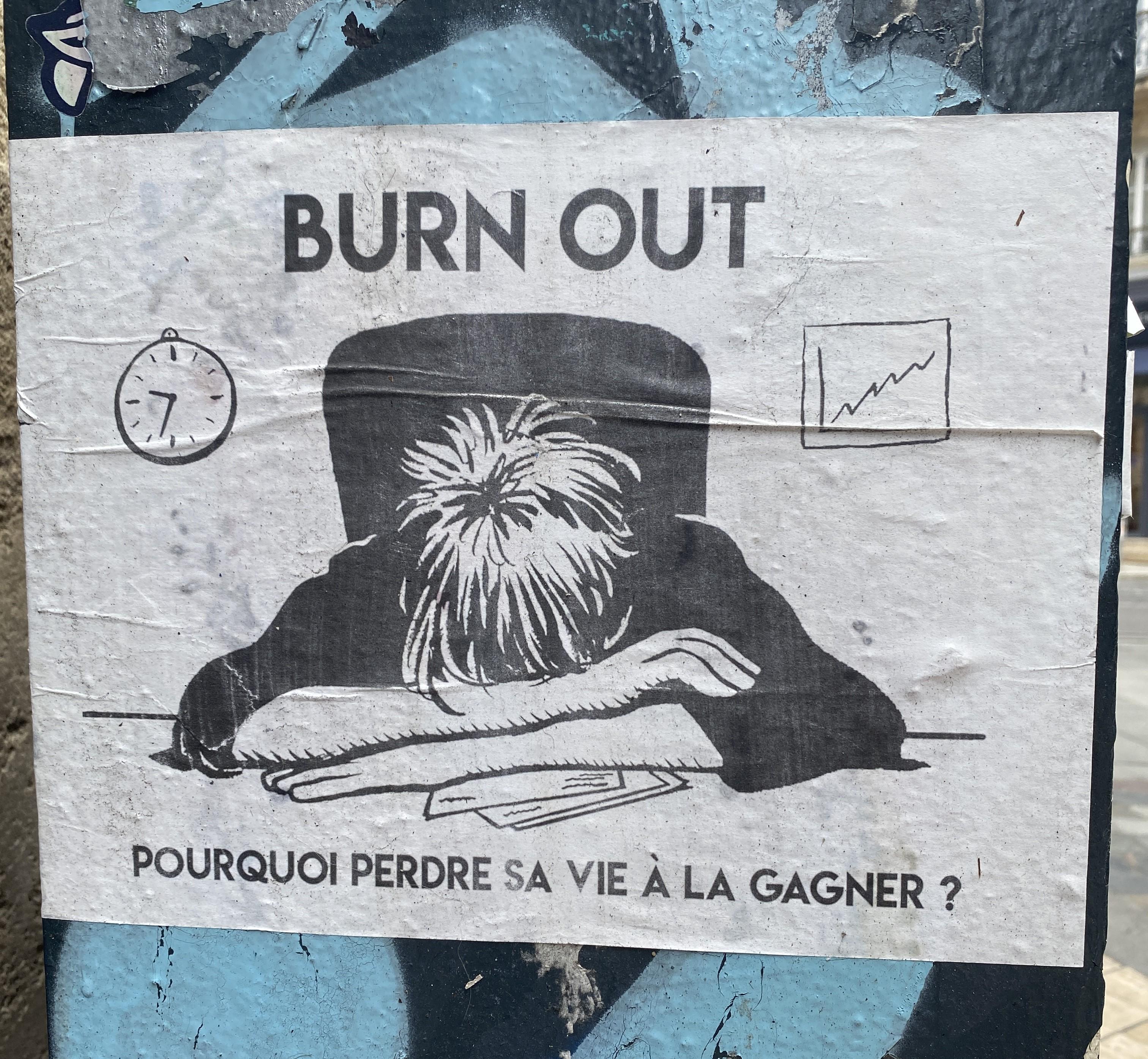

Mais vivre à 900 km de ses vignes finit par user. « C’était comme avoir un potager à 940 km de la maison. » En 2013, Fabrice Domercq frôle le burn-out. Il renonce à cultiver ses vignes lui-même et se tourne vers l’achat de raisins en biodynamie auprès de vignerons qu’il connaît personnellement. « Je ne suis pas lié à un cépage, pas lié à un terroir. Ce qui m’intéresse, c’est de trouver de beaux raisins, propres, vivants, et d’en faire quelque chose. »

Cuverie troglodyte

En 2021, il franchit un nouveau cap en s’installant dans une ancienne carrière calcaire de Saint-Émilion. Cette cuverie troglodyte de 200 m², creusée dans la pierre ayant servi à bâtir Bordeaux, maintient toute l’année une température constante de 12 à 13 °C, idéale pour des fermentations lentes et naturelles. « Cet endroit me permet d’être à la fois extrêmement exigeant et totalement laxiste, parce que rien ne bouge. Les jus sont stables, ils prennent leur temps. » Un outil précieux, à l’abri de la lumière et du bruit, où les levures travaillent sans urgence.

Domercq refuse désormais tout recours aux intrants, y compris au moment de la mise en bouteille. Contrairement à la plupart de ses pairs – même parmi les partisans du « naturel » – il se passe totalement de soufre, ce conservateur utilisé pour stabiliser le vin.

Ses deux dernières cuvées, Eguor (Malbec en macération) et Esor (pressurage direct de Malbec et de cépages blancs), en sont le parfait exemple. Leurs noms – rouge et rosé à l’envers – traduisent clairement une posture à contresens sur l’autoroute bordelaise. Réalisés avec des raisins volontairement vendangés un mois avant leur maturité habituelle, ces jus très acides, floraux, racinaires, ne sont pas compris par tout le monde – tant mieux pour les amateurs qui, en Belgique, pourront trouver ces flacons chez Cave Coop.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Distribués dans 22 pays, ses liquides trouvent leur public loin des standards locaux. « Je ne prétends même plus faire du vin. Je fais des liquides. Des jus qui traversent le corps. Je travaille sans crédit, sans salarié. Ce que j’essaie de créer, c’est un outil de vérité. Le vin, ce n’est pas une machine à résultats. C’est un espace où l’accident, le chaos, le doute, doivent pouvoir exister. »

Où boire (et manger) bon à Bordeaux, le temps d’un week-end

Vendredi soir – Soif

Resto à vins naturel devenu incontournable depuis 2016. C’est l’endroit où les flacons sont servis dans une verrerie adéquate, conservés comme il se doit et régulièrement testés pour un service optimal. Cuisine juste et sans esbroufe signée Cécile Lambré. Attention, Nicolas Lefèvre, le patron, est à apprivoiser.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Samedi midi – Baston

Cet adorable micro‑bistrot propose une carte réduite et sans artifice qui goûte bien – ainsi de cette cervelle de veau frite, bouillon dashi, anguille fumée, oignons nouveaux – malheureusement plus pour très longtemps car le couple Pauline Celle (ex-Pain Paulin à Lège-Cap-Ferret) et Julien Borie (ex-Echo) est sur le point de s’exiler à Oléron.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Samedi soir – Blouge

Petite cave à manger irrésistible ouvert par Caroline Johnston et Josselin Goineau, un couple à pedigree passé par Septime, Clamato… À deux pas du centre, le décor brut cache une sélection vibrante de vins naturels (majoritairement français, avec quelques étrangers), servis au verre ou à la bouteille. On y grignote terrine de cochon maison, œuf mollet et anchois, voire le chorizo d’Eric Maité relevé par un pickles au fenouil. Gros coup de cœur.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Dimanche midi – Le Charabia

Bistrot de quartier avec esprit convivial, doublé d’une cave impressionnante où sèchent d’alléchants saucissons . Menu simple et efficace (os à moelle, pâté en croûte, bonite…) et vins naturels bien choisis. L’ambiance est chaleureuse, parfaite pour un déjeuner dominical sans esbroufe.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Dimanche soir – Populaire Dwitcherie

Ici, on assemble des sandwichs costauds (pain toasté, garnitures maison, pickles), on file des petites assiettes autour d’un comptoir informel et l’on boit du vin libre déniché à même un frigo boisson lambda. Parfait pour un dernier élan avant le départ.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.