A 27 ans, Cindy Bruna a conquis la planète mode. Dans un livre bouleversant, la top française témoigne de l’enfer d’une enfance soumise au diktat d’un beau-père violent qui tourmentait sa maman. La jeune femme plaide pour que les enfants témoins de tels comportements soient reconnus comme co-victimes de violences conjugales.

Son histoire, Cindy Bruna l’a d’abord racontée en cochant toute les cases du récit quasi mythologique que vous content les stars des catwalks, ces nouvelles princesses des temps modernes. Le métier dans lequel elle excelle aujourd’hui, celle qui est désormais la muse de Jean Paul Gaultier et d’Olivier Rousteing est tombée dedans par hasard, «scoutée» à 16 ans sur une plage du Var. Cette fille au charme renversant, italienne par son père et congolaise par sa mère, pensait alors devenir expert-comptable.

Forte d’un compte Instagram de 1,5 million d’abonnés, la quatrième top de couleur à poser pour une campagne Prada a très vite mis sa notoriété au service de causes qui lui tenaient à cœur. La lutte contre le racisme rampant dans le milieu fashion d’abord et depuis 2017, la défense des femmes victimes de violences conjugales.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

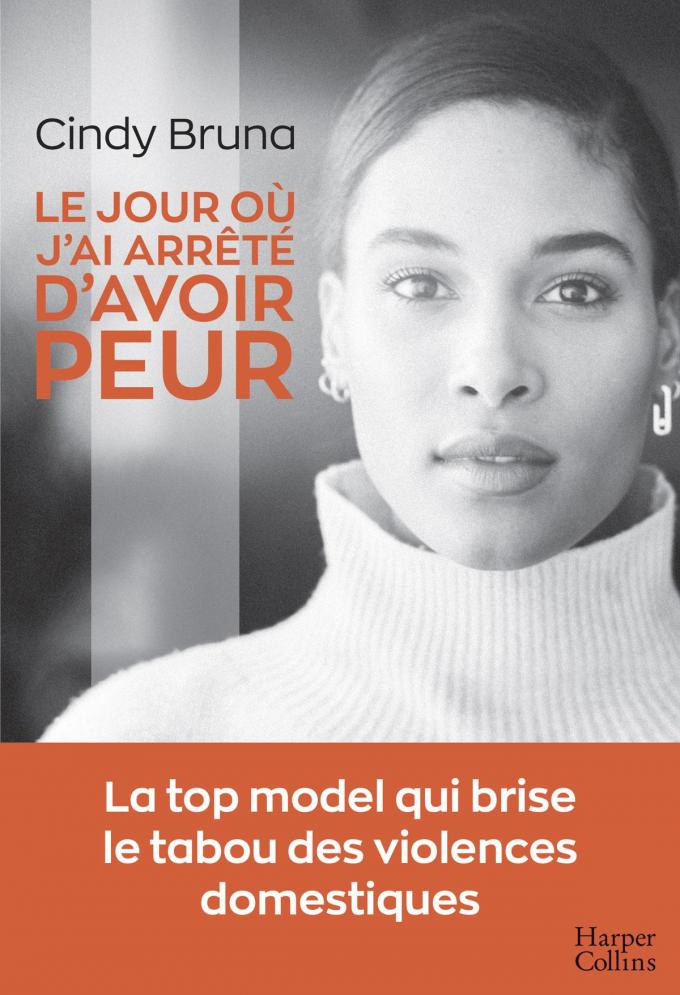

L’égérie L’Oréal Paris, que l’on a vue sur les marches du dernier festival de Cannes dans des tenues renversantes, s’engage alors auprès de l’association française Solidarité Femmes. Aujourd’hui, dans un livre intitulé Le jour où j’ai arrêté d’avoir peur, elle témoigne de l’enfer qu’elle a connu enfant dans un foyer dominé par un beau-père alcoolique et violent qui tourmentait sa maman au quotidien. Une confession digne et courageuse qui parle du poids du silence, de la peur et de l’isolement. Mais plaide surtout pour une nouvelle définition de l’amour débarrassé des poncifs passionnels et du poids du patriarcat.

Si j’avais lu des témoignages comme le mien, j’aurais réagi plus vite.

Depuis de nombreuses années déjà, vous êtes très impliquée dans le réseau d’associations françaises Solidarité Femmes qui aide les victimes de violences conjugales. Mais jusqu’à la parution de votre livre, vous n’aviez jamais témoigné de ce qui vous était arrivé. Qu’est-ce qui vous a décidée?

Je crois fondamentalement dans la force du témoignage. C’est en entendant des victimes, des survivantes comme j’aime les appeler, me raconter leur vécu que j’ai ressenti le besoin de me confier à mon tour. Mais ce n’était pas seulement mon histoire. Jusque-là, j’en avais très peu parlé avec ma maman, c’était comme tabou, même entre nous. Lorsqu’est venu le premier confinement, nous nous sommes retrouvées toutes ensemble, ma mère, ma sœur, ma grand-mère et moi. Cette proximité soudaine, le fait d’être cloîtrées ensemble, a ravivé des souvenirs de cette période où nous n’étions pas encore sorties des violences. Nous avons pu enfin échanger à cœur ouvert.

A-t-il été difficile de la convaincre de témoigner?

Non, d’ailleurs au départ, il était même question qu’elle écrive le livre. Mais elle a vite été trop bouleversée pour concrétiser cette rédaction. J’ai fini par culpabiliser: de quel droit étais-je en train de la forcer à se livrer comme cela? J’ai proposé alors de prendre la parole en son nom, c’était une manière pour moi de me libérer de ce passé et de libérer aussi ma mère et ma sœur.

Vous insistez sur le fait que les enfants pris au piège dans ce type de relation toxique ne sont pas seulement des témoins mais des co-victimes. Est-ce important que ce statut soit enfin reconnu?

C’est essentiel. Car pour un enfant, même s’il n’est pas lui-même directement violenté, voir sa mère victime de coups et d’agressions verbales provoque des traumatismes qu’il va garder toute sa vie. Etre co-victime dans ma famille, c’était vivre avec la peur au ventre en permanence. Pas pour moi, mais pour maman. C’était me sentir tenue de devoir tout le temps la protéger. C’était finalement vivre aussi sous l’emprise de l’agresseur dès 3 ans et jusqu’à ce qu’il finisse par partir.

Comment votre mère a-t-elle laissé ce piège se refermer sur elle, alors que très tôt dans la relation, votre ex-beau-père s’est montré très violent?

Rapidement maman s’est retrouvée dans un état de dépendance amoureuse, émotionnelle, psychologique et finalement même économique. A 23 ans, elle s’est retrouvée seule, avec deux petites filles, après avoir quitté le Congo avec celui qui allait devenir notre père et dont elle s’est très vite séparée. Et puis cet homme est apparu qui promettait de prendre soin d’elle et de nous. Elle a cru à tort que l’alcool était le problème et que si elle pouvait agir sur cette cause, tout irait mieux. Après les crises de violence, elle cherchait toujours à pardonner, elle en arrivait même à se dire que tout cela était de sa faute. Elle culpabilisait. Et ce sont ces mécanismes-là aussi que les femmes dans sa situation doivent parvenir à déconstruire: elles ne sont pas fautives, elles ne pourront pas guérir leur agresseur.

Comprenez-vous comment cette emprise a pu durer aussi longtemps?

Il fallait qu’elle soit prête à le quitter, à tout quitter. Elle aurait pu partir plus vite, mais l’amour d’abord puis la peur de se retrouver à la rue l’ont poussée à rester. Il l’avait même forcée à travailler avec lui, elle était à sa merci: elle allait perdre son emploi, sa maison, elle ne se voyait pas s’installer dans un foyer. Par manque d’information, elle avait des préconceptions sur ces hébergements d’urgence. J’ai eu l’occasion de visiter de tels lieux de vie et je peux vous dire que c’est le paradis par rapport à un foyer plongé dans la violence.

Vous étiez toute petite quand les violences ont commencé. Avez-vous réalisé tout de suite que ce qui se passait était grave, dangereux pour votre maman?

Dès les premiers jours de leur relation, ma sœur et moi avons été témoins des scènes, des insultes, des gifles. Mais nous ne savions pas que cette violence devait être dénoncée et combattue. Qu’il ne s’agissait pas de «disputes d’amoureux». Pendant les périodes «sans», on a aussi tendance à normaliser les crises, à banaliser les actes. Ce n’est qu’à mon adolescence que j’ai vraiment cessé de lui trouver des excuses, que j’ai compris que nous devions partir. Il l’isolait de plus en plus, de ses amies, de sa famille. C’était comme un piège qui se refermait sur nous.

Comme elle, vous n’osiez pas en parler, ni à votre père, ni à vos amies. De quoi aviez-vous peur finalement?

Inconsciemment, je voulais sans doute protéger mon père, je redoutais un duel entre ces deux hommes qui pourrait le mettre en danger. J’ai appris plus tard que ma sœur s’était confiée à lui mais en tant qu’ex-conjoint, cela ne lui semblait pas légitime d’intervenir. Sa limite, c’était que cet homme ne s’en prenne pas à nous. Mais il ne se rendait pas compte sans doute qu’il ne fallait pas attendre qu’il nous frappe pour que nous soyons co-victimes. En revanche, dès que maman a voulu quitter la maison, il a été là pour l’aider financièrement.

Vous dites aussi que ce livre n’est pas dirigé contre un homme en particulier mais plutôt contre un système qui ferme les yeux devant la violence. Un homme violent est-il le produit du patriarcat?

Oui, c’est une évidence. En parlant avec d’autres femmes, je me suis rendu compte que la source de ces violences, ce sont souvent les inégalités homme-femme, le patriarcat qui domine encore nos sociétés. Ma mère a été éduquée non pas à devenir une femme indépendante mais une bonne épouse au service de son mari. En sous-titre il y avait toujours cette idée qu’elle devait être parfaite pour l’autre: entretenir la maison, faire la cuisine, tolérer ses défauts même jusqu’à la violence…

Elle a aussi grandi avec le mythe du «sauveur blanc»…

Oui et c’est important de le mettre en lumière: au Congo, l’homme blanc restait encore celui qui pouvait vous sortir de votre condition. Il était perçu comme un symbole de réussite alors que mon père, par exemple, était un homme modeste et pas du tout fortuné!

Votre maman subissait finalement une double violence, sexiste mais aussi raciste…

Elle endurait ses colères et en même temps il la traitait de «négresse». Le racisme était décomplexé à la maison et l’on a du mal pourtant à le reconnaître comme tel chez une personne qui a fait le choix de vivre avec une personne de couleur. C’est un peu comme l’histoire du type qui se réfugie derrière l’excuse qu’il a un ami noir pour ne pas devoir rendre compte de ses propos racistes.

Ce dont vous avez ainsi été témoin enfant vous a-t-il rendue méfiante vis-à-vis des hommes?

J’avais heureusement face à moi l’exemple de mon papa. Certes il n’a pas été parfait dans son mariage, il a trompé ma maman et cette réalité je ne voulais pas l’édulcorer non plus dans le livre. Mais il n’a jamais été violent. A mes yeux il restait le plus beau, le plus grand, le plus magnifique… Très vite, j’ai su au fond de moi que ce que je voyais à la maison, je ne l’accepterais jamais pour moi. Si je n’ai jamais perdu confiance en l’amour, c’est aussi grâce à ma foi. Je savais que l’amour n’avait rien à voir avec ce que je voyais.

Vous parlez ouvertement de votre foi. Une religion qui n’hésite pas à dire qu’il faut tendre l’autre joue lorsque l’on a été frappé n’incite-t-elle pas aussi à accepter l’intolérable?

Pendant toute cette période, la religion a été mon socle, grâce à elle, je ne me suis jamais sentie seule. Mon refuge, après les cours, c’était d’aller à l’aumônerie qui se trouvait près de mon école. Je préfère me référer à une autre phrase du Christ qui dit qu’il faut aimer son prochain comme soi-même. Car elle suppose aussi qu’il faut s’aimer soi. S’aimer tellement que l’on peut reconnaître aussi les limites de ce qui n’est pas tolérable. L’estime de soi est essentielle dans la vie et c’est une arme face aux violences conjugales. C’est d’ailleurs cette estime que l’agresseur va saper. Quand on s’aime suffisamment, on se choisit soi et cela n’a rien d’égoïste.

La jalousie n’est pas une manière de dire «je t’aime».

Comment se reconstruit-on d’une telle expérience?

J’ai pris conscience des ravages du silence mais aussi du pouvoir libératoire de la parole. Si j’avais entendu des témoignages comme le mien plus tôt, peut-être aurions-nous pu être «sauvées» plus rapidement. Si je dévoile ce passé c’est aussi pour briser le tabou du silence. Comme pour le racisme, je n’étais pas formée, éduquée à certaines questions. Mon métier m’a aussi beaucoup aidée car il m’a autorisée à rêver en grand. Au début, je voyais ça comme un job d’étudiant, je pensais devenir expert-comptable! Le fait de travailler avec des designers de talent, des gens que j’admirais, d’être choisie par eux m’a permis de prendre confiance en moi, à m’accepter aussi telle que j’étais et de venir à bout des complexes de mon adolescence pendant laquelle je me trouvais trop grande et trop fine par rapport à mes copines de classe. J’ai aussi pu prendre mon indépendance.

Vous citez aussi l’autrice afroféministe Bell Hooks qui écrit que «l’amour est un acte et pas seulement un sentiment» au nom duquel on pourrait commettre l’irréparable. C’est la définition même de l’amour qu’il faut débarrasser de certains clichés?

Complètement. Dans sentiment, il y a le mot «ment». C’est pour cela qu’il ne faut pas se fier à ce que l’on ressent mais à ce que l’on voit, aux actes posés par l’être aimé. Pour moi, l’amour ne peut pas être toxique. Il n’existe pas de crime passionnel, ce sont juste des meurtres, des féminicides. Il faut cesser de croire que la jalousie, le besoin de contrôler à tout prix sont des manières de dire «je t’aime». C’est tout l’inverse en fait. Arrêter de voir des actes de violence comme des «petits écarts» qui n’empêchent pas l’amour.

Quels conseils donneriez-vous à des personnes qui, comme votre amie Coco, sont parfois témoins de certains actes mais n’osent pas agir?

La violence est souvent sournoise, elle enferme ses victimes dans le silence. Parce qu’elles cachent ce qu’elles subissent, elles vivent dans le mensonge. Il ne faut pas hésiter à briser en douceur ce tabou. A amener délicatement la personne à réaliser qu’elle vit quelque chose qui n’est pas tolérable. Accepter aussi qu’elle ne vous écoutera peut-être pas tout de suite mais être là pour elle dès qu’elle sera prête. Ne pas la culpabiliser. Je crois aussi qu’il faut faire connaître à tous l’existence des services d’écoute ouverts tous les jours 24 h sur 24 ( NDLR : en Belgique le numéro est le 0800 30 030). S’il y avait eu plus de prévention, si j’avais vu des émissions à la télévision, lu des témoignages j’aurais peut-être réagi plus vite.