Humeur, faim, température, voire même perspective de notre propre mort sont autant de facteurs qui influencent chaque achat. Lesquels sont décidément plus impulsifs qu’on ne le pense.

Pourquoi dépense-t-on de l’argent? La question, posée à brûle-pourpoint, peut sembler philosophique, mais sa réponse se trouve plutôt du côté de la psychologie, surtout si on s’intéresse à «pour quoi» on dépense. C’est que la quantité de mécanismes inconscients susceptibles de pousser à l’achat aurait presque de quoi donner le tournis, d’autant plus quand on prend en compte le fait que toutes les études qui les dissèquent sont également accessibles aux génies du marketing. Qui s’en servent allègrement pour influencer toujours plus précisément le flux de nos dépenses.

Prenez une visite au supermarché. Qui a déjà fait les courses de la semaine le ventre dans les talons sait qu’il s’agit là de la meilleure manière de remplir son caddie plus que de raison. Mais saviez-vous que la faim pousserait également à acheter plus de vêtements et de gadgets électroniques? C’est en tout cas ce qu’une étude publiée en 2015 par l’Université du Minnesota a révélé, comptabilisant que les shoppeurs affamés dépensaient en moyenne 64% de plus que ceux qui léchaient les vitrines l’estomac plein. Cette fraîcheur qui vous étreint au rayon primeurs? Peut-être sert-elle juste à conserver fruits et légumes dans les meilleures conditions possibles.

Peut-être est-elle aussi pensée pour la clientèle, puisque selon une autre étude, publiée celle-ci dans le Journal for the Association for Consumer Research, une sensation de froid serait propice à la pratique d’achats impulsifs. Mais pour mieux comprendre les motifs de nos dépenses, il s’agit d’abord de cerner le rapport qui nous lie sociétalement à l’argent.

Plus une personne va avoir conscience de sa propre mortalité et s’en préoccuper, plus elle aura tendance à privilégier les achats nostalgiques»

Thomas Marchlewski

Besoin indispensable

Dans leur Sociologie de l’argent (éditions La Découverte), Damien de Blic et Jeanne Lazarus ont cherché à faire précisément ça: explorer comment l’argent est devenu une source tout à la fois d’aliénation et de libération, si les différents groupes sociaux adoptent des comportements différents à son égard, mais aussi quelles sont les conséquences de sa dématérialisation.

En 1900 déjà, fort du constat que l’argent avait de loin surpassé les fonctions auxquelles le cantonnait l’économie libérale, Georg Simmel en faisait dans sa Philosophie de l’argent la tendance constitutive de la société moderne. Concrètement, avec la monétarisation, on passe d’une société où l’argent est rare, et où l’existence matérielle est principalement fondée sur l’autoconsommation, à une société où l’argent est vu comme indispensable à la vie humaine.

Et dès l’instant où ce changement opère, détaillent de Blic et Lazarus, on évolue dans un monde où l’argent «extrait les relations sociales de leurs contextes locaux d’interaction»: «Il circule sans tenir compte des caractéristiques des individus ou des groupes, et tend à transformer l’ensemble des dépendances personnelles en dépendances ‘chosales’.» Je dépense donc je suis? «La monétarisation stimule le processus d’individualisation et permet à l’individu d’échapper aux petits groupes homogènes où sa liberté est fortement restreinte», poursuivent les auteurs de Sociologie de l’argent.

Laquelle a fait l’objet d’une analyse approfondie par Caroline Henchoz, Maître d’enseignement et de recherche en sociologie à l’Université de Fribourg qui, citant son homologue londonien Nigel Dodd, rappelle pour sa part que «l’argent n’est pas une chose mais un processus»: «Il n’est jamais indépendant des relations sociales et ce n’est pas une entité objective», dit-elle.

Et la sociologue suisse de parler pour sa part d’une perspective expérientielle de l’argent. Soit un processus relevant d’une expérience intime, collective et relationnelle. Un dernier qualificatif qu’il est de plus en plus difficile d’appliquer à l’acte de le dépenser une fois qu’on se plonge dans les mécanismes qui le régissent.

Flou artistique

Après s’être fait un nom en multipliant les concepts festifs à Gand, Olivier Tjon a co-fondé avec Nathan Axford le bureau de consultance spécialiste du neuromarketing Beyond Reason. Une entreprise belge dont le petit nombre d’employés (une dizaine) est inversement proportionnel à l’envergure de la clientèle: Nestlé, Unilever, L’Oréal mais encore Chanel, Saint Laurent ou Prada ont ainsi fait appel à ses services. Un de leurs objectifs? Comprendre ce qui motive les consommateurs à payer les prix élevés pratiqués dans le secteur du luxe. «Curieusement, la plupart des acteurs du secteur sont incapables de répondre à cette question», confie Olivier Tjon dans une capsule vidéo didactique dédiée à la problématique. «La raison pour laquelle la réponse reste hésitante tient au fait que la plupart des clients confient acheter tel bien ou tel objet pour montrer qu’ils ont réussi dans la vie, ou pour afficher une forme de supériorité, mais ils n’invitent pas les marques au plus profond de leur psyché.»

Et si elles y avaient accès, qu’y trouveraient-elles? «Du point de vue des neurosciences, la décision d’achat repose sur trois facteurs inconscients: le prix, les éléments tangibles (l’avis d’autres consommateurs, le positionnement du produit dans la boutique…) et les éléments intangibles. Or ces derniers restent un mystère pour les marques, ce qui est incroyable parce qu’on parle d’une industrie qui pèse des milliards d’euros et qui repose sur une zone de flou.» Un élément de clarification selon Olivier Tjon? Les associations implicites. Soit une méthode développée conjointement par Harvard, l’Université de Virginie et l’Université de Washington, et mesurant le temps qu’il faut aux sujets pour associer des images à des qualificatifs, la force de cette association permettant de capturer des mécanismes inconscients.

Verdict? «Les hommes achèteraient des produits de luxe dans le but premier d’envoyer un message à leurs pairs, mais aussi de répondre à leur besoin inné de se convaincre de leur propre importance.» Quant aux femmes, «si elles sont prêtes à payer 300 fois plus pour un modèle Hermès que pour un autre sac, ce serait pour trois raisons: dire ‘je vaux mieux que toi’, ‘je veux être adorée’ et ‘je fais partie de l’élite’», décrypte le directeur de Beyond Reason.

Les choses rares nous semblent tout à coup désirables, c’est vieux comme le monde»

Meet Your Market

«Je meurs donc j’achète »

Du côté du cabinet de conseil et de formation spécialisé en vente B2B Meet Your Market, on préfère parler de six principes de psychologie qui participent à la décision d’achat. Soit la réciprocité (quand quelqu’un nous donne, on doit donner en retour, d’où le potentiel des échantillons gratuits par exemple), le désir de cohérence (on ne peut pas être végan et acheter du cuir), la preuve sociale (on veut posséder les mêmes biens que ses pairs), l’autorité (on achètera plus vite un bien breveté), la sympathie (on achètera plus à une personne attirante physiquement) et enfin la rareté.

Un principe qui régit à lui seul nombre d’achats impulsifs: que celui ou celle qui n’a jamais acquis un objet ou un vêtement dans la panique en apprenant qu’il s’agissait du dernier en stock en boutique nous jette la première carte de fidélité. «Le marketing de la rareté est une stratégie à part entière, concède Meet Your Market. Les choses rares nous semblent tout à coup désirables, c’est vieux comme le monde et c’est la raison pour laquelle les publicitaires usent et abusent de messages type ‘quantité limitée’ ou ‘offre à durée déterminée’.» La rareté, la faim, le froid, la volonté d’affirmer sa supériorité…

Il semble exister tant de raisons sous-jacentes à nos achats que c’est un miracle qu’on ne passe pas nos journées à dépenser de l’argent. Et c’est sans compter sur le fait que l’essence même de l’humain, soit sa mortalité, est un argument que les titans du marketing peuvent aussi utiliser contre lui. Dans sa thèse de doctorat en management, intitulée non sans ironie «Ich sterbe also kauf ich», ou «Je meurs donc j’achète», Thomas Marchlewski s’intéressait ainsi à la théorie du management de la terreur. Soit l’étude des angoisses inhérentes à notre mort à tous, et la réalisation que la nostalgie permet d’atténuer ces peurs. Une réalisation qui, appliquée au secteur du marketing, permet de mieux comprendre pourquoi la mode est si cyclique, et ce qui nous pousse à racheter avec enthousiasme les babioles indissociables de notre enfance ou bien à craquer à nouveau pour une tendance qu’on croyait avoir résolument abandonnée à la vingtaine. «Plus une personne va avoir conscience de sa propre mortalité et s’en préoccuper, plus elle aura tendance à privilégier les achats nostalgiques», résume l’Allemand. Qui répond ainsi à la question de pourquoi, il y a quelques années, tous les intérieurs les plus branchés se sont parés d’une overdose de rotin, qu’on croyait pourtant relégué à l’affiche du film Emmanuelle et un kitsch certain. Ou pourquoi votre collègue d’open space semble porter en permanence un costume de «jeune adulte dynamique du début des années 2000», pantalon taille basse et bijoux en plastique transparent compris.

Acheter le bonheur

Des comportements de consommateurs qu’Etienne Alcouffe, PDG et fondateur de l’agence de growth marketing Junto, qualifie d’achats émotionnels, motivés tour à tour par l’orgueil, la volonté d’imiter les autres ou encore le désir de confort. Et de distinguer quatre grands types de comportements d’achats chez les consommateurs: l’acte d’achat complexe, qui se produit lors de l’acquisition d’un produit coûteux nécessitant des recherches préalables (une maison, par exemple), opposé à l’achat habituel, où le consommateur est très peu impliqué dans le choix du produit (le réflexe de mettre telle marque de pain ou de lait dans le caddie). Mais aussi la recherche de variété, où un consommateur change de marque parce qu’il veut de la nouveauté, ainsi que la réduction de dissonances post-achats, où l’acquisition n’est que le début du processus et donne lieu à une période de vérifications pour s’assurer d’avoir fait un «bon achat».

Et après? Je dépense donc je suis… heureux? Si ce lien de causalité ne manquera pas de faire grincer les dents des adeptes de la décroissance, il semblerait que l’argent, ou plutôt l’acte de le dépenser, fasse bien, en partie du moins, le bonheur. Dans ses recherches avec sa consœur Lara Manganelli, le psychologue canadien Jacques Forest a tenté de déterminer pourquoi on dépense notre argent, et surtout, comment cela affecte notre bien-être. «Si on demande à quelqu’un en marketing, il dira que n’importe quelle dépense est bonne», assure-t-il.

Or justement, ce seraient plutôt les dépenses qui contribuent à notre épanouissement personnel, qui sont dédiées à nos loisirs ou au soutien d’autres personnes, qui auraient le plus de chance de nous rendre heureux. Et le psychologue de confier à nos confrères de La Presse que «des comportements matérialistes peuvent mener à un mieux-être, par exemple si on dépense pour un bien qui contribue à un grand projet de vie». Une philosophie à laquelle adhère le public belge?

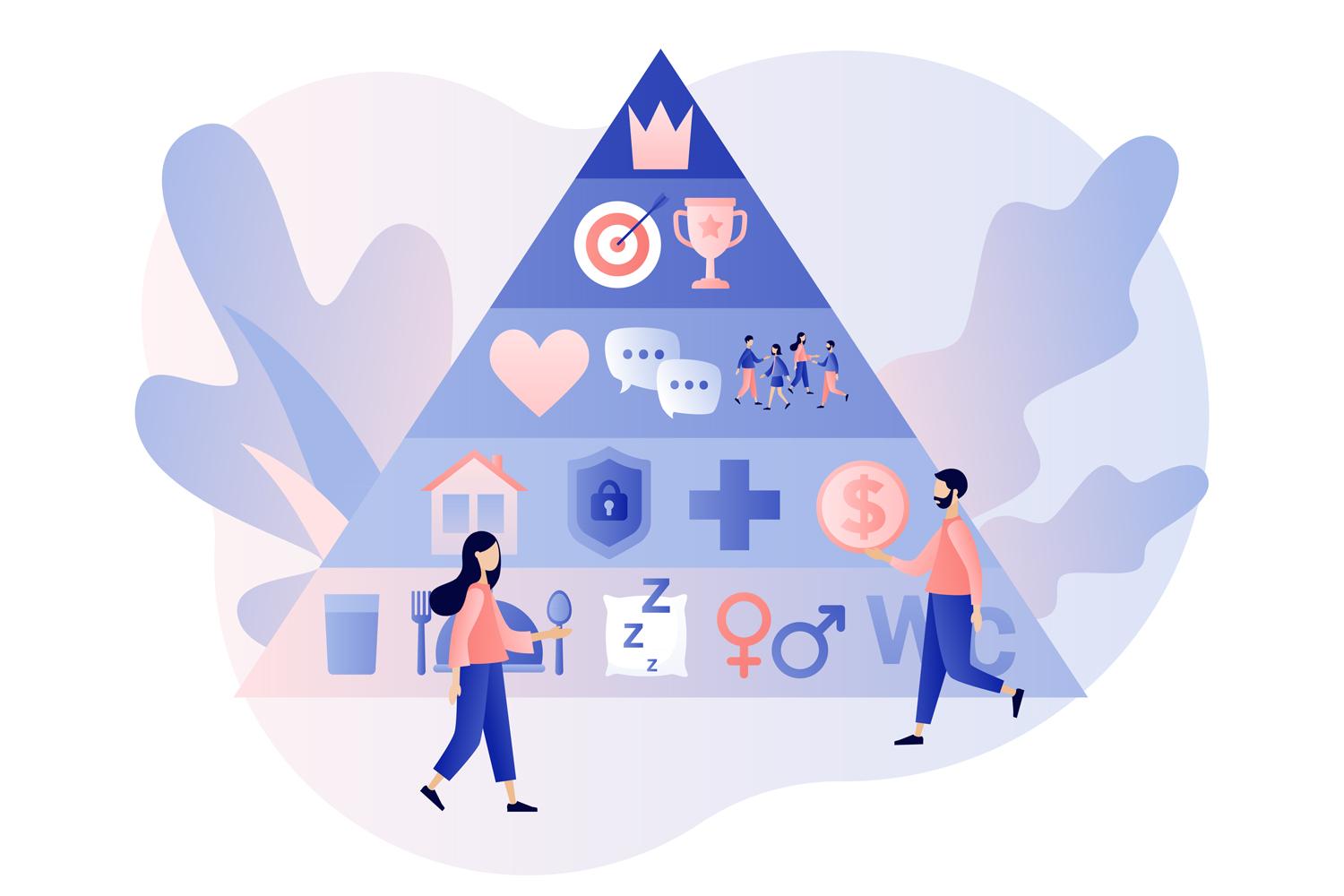

Difficile de parler de consommateur belge «type», sourient les experts en géomarketing de Sirius Insight dans une étude récente du comportement d’achat des Belges. «Peut-on vraiment décrire les 11 millions d’habitants de notre pays en disant qu’ils aiment tous la bière, qu’ils mangent des frites et du chocolat et qu’ils gagnent 18 000 euros par an en moyenne? Il suffit de regarder autour de soi pour comprendre que le consommateur belge «type» n’existe pas.» Et donc, forcément, un profil défini d’achats non plus. Peut-être celui-ci est-il à chercher du côté du célèbre psychologue Abraham Maslow, qui a donné son nom à la «pyramide des besoins» éponyme.

Sa théorie? Si nous faisons des achats, c’est pour satisfaire à cinq niveaux de besoins (survie, sécurité, amour, estime et épanouissement personnel), la satisfaction des besoins de chaque niveau entraînant l’apparition de ceux du niveau suivant. Un concept développé dans les années 50, et qui pourrait bien redevenir plus d’actualité que jamais: à l’heure où les besoins primaires, soit la sécurité financière et la garantie de pouvoir se chauffer et se nourrir, sont menacés par un contexte toujours plus précaire, la question au cœur de cet article pourrait prendre une tournure vindicative.

Pour quoi dépense-t-on de l’argent en 2022? Comme le businessman de Starmania qui aurait voulu être un artiste, il semblerait que ce soit de plus en plus pour ce qu’on peut, pas ce qu’on veut.